返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

有一种叫云南的生活·畅享文山丨欢乐陇端:壮族文化艺术的大展演

发布时间:2023-05-15 10:30:02

“山歌根在那马河,人去背来马去驮;前面去了九匹马,后面还有十囤箩”“春风画出一幅锦,有田有地有村庄,又有靓妹有帅哥,是谁村前把歌唱”“走过一山又一水,日头东出彩云飞,竹林鹧鸪声声叫,欲问鹧鸪想念谁”……这是壮乡的“陇端”歌谣。生长在富宁着实幸运,因为这里是一片诗来歌往的热土,是一片适人心怀的山水。

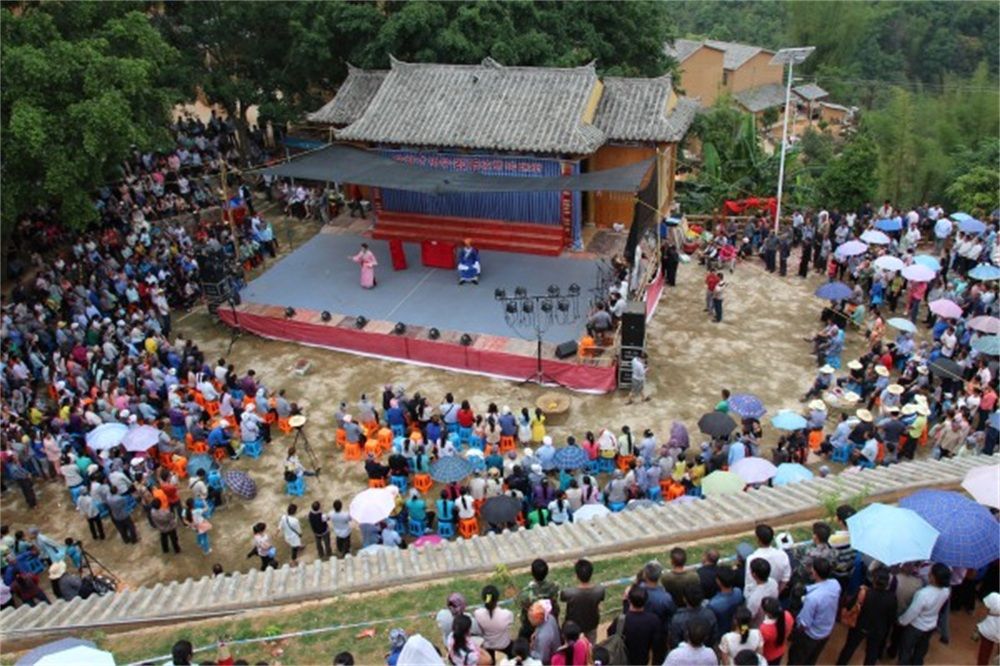

热闹的壮剧演出【富宣 提供】

“陇端”壮语意为“到田坝集会”。“陇端节”是壮族民众在特定的时间和地点举行的周期性、集体性、传统性的聚会。“陇端节”常有上万人甚至几十万人参加,活动以相互酬唱为主体,伴随着祭祀,壮剧展演,商贸等活动,犹如唱歌的集市,因此历代文人视野中多有“歌圩”之称。2009年,富宁壮族“陇端节”被列入云南省非物质文化遗产民俗类保护名录,2010年富宁壮族“陇端节”荣膺中国弘扬传统节日奖。

壮族最欢乐的节日非“陇端节”莫属,“陇端节”与壮族的自然崇拜、祖先崇拜和日常稻作生产密切相关。发展到唐宋时期,传统的“陇端节”除了祭祀神灵,还有歌舞表演、斗牛、赛马、竞渡、跳竹竿舞等传统文艺活动。

“陇端”脱胎于民族部落自然崇拜的群体性实践活动,这些活动为“合欢男女”“依歌择偶”提供了赖以生存的空间。从“陇端”的祭稻神、祭竜神、祭戏神的开台、展演、收台的程序和过程中,可以推导出“陇端”经历了“娱神”到“娱人”的演变,是乐神活动的必然演化。唐朝段成式笔记小说《酉阳杂俎》,是最早纪录壮族“陇端”活动的历史文献。此外,“陇端”的产生与壮族向神灵祈求丰殖有关,是信仰的仪式实践。“陇端”还与稻作生产的周期有关,是岁时习俗的一部分。“陇端”又是一个文化综合体,根植于大众文学艺术的基础中,是壮族文化艺术的大展演大集成。

赶“陇端”【朱荣 摄】

从史料记载和现行活态传承的情况看,富宁各地赶“陇端”的时间,多在农历正月到三月间为盛。剥隘镇、归朝镇,百油村、那达村等乡镇、村寨的“陇端”最为热闹,壮戏的展演最为精彩,明清以来留下许多描写“陇端”的诗文。清时描写剥隘“陇端”盛况的《博懒春游》就有若干首,“一年好景数清明,士女乘春乐事并。谈笑偶随冠盖意,醉归谁念豆觞情。杯盘率素中原古,钗弁纷陈事太生。相赠未曾将芍药,任他闺论与乡评”“王道人情古有之,采兰赠药郑风诗。仲春合会周官礼,此是睢麟雅化时”。

陌上花已开,人间真可爱。三月的景色是春水初盛,是春风又起。在这个时节里,在“陇端”的田野上行走,走在一场花事里,寻找一个如梦的芳华。赶一场“陇端”,对歌牵手一生,让生命的每一天都春暖花开。“陇端”是诗经时代的艺术形态,是诗经时代的文化特征。旱涝保收的沃野良田,自给自足的自然资源,为人们提供了殷实的生活基础。吃饱了,喝足了,先民们产生了娱乐的需求,庆祝丰收要舞,祭祀祖先要舞,“诗言志也,歌咏其声也,舞动其容也”。诗乐舞相结合构筑了富宁这片稻浪飘香的土地上的早期文化,于是就有了栽秧舞、手巾舞、扁担舞、舂粑舞、竹竿舞、师公舞、铜鼓舞等等。

时移世易,楚国丞相令尹来到骆越部落,与骆越人一起坐船在江上一边欣赏两岸景色,一边引吭高歌:“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。”清丽婉转的歌声激荡在青山绿水间,醇酒轻舟,美人清歌,香草幽树,流连忘返。据《汉书》记载,汉代长安《越人歌》风靡一时,是贵族用来雅赏的时尚民歌,这亦是古代南方越人文化在北方流传的有力佐证。著名学者梁启超认为,《越人歌》的艺术水平很高,它和楚国其他的民间诗歌一起成为《楚辞》的艺术源头。中国第一部诗经总集也诞生在这个时期。壮族民歌的表现手法,与《诗经》十分相似,表明这些民歌的流传年代十分久远。从坡芽歌书和在“陇端”歌圩上的民歌里,我们还看到《越人歌》的影子,看到诗经的活态传承。

据《南明野史》记载:“永历六年,壬辰正月癸酉朔,帝野次,三日至皈朝,十一日发皈朝,十二日次富州,十三日至沙斗。”年方十六的安化郡主,一路颠簸,随兄西逃,在颠沛流离中,权倾巢毁,身染沉疴,到归朝(即皈朝)后正值土司移署归朝之初。在安化公主渴望得到温暖和关怀的日子里,受到壮乡“陇端”氛围的浸染,婉转山歌对心灵的轻抚,是寂寞中的愉悦,是孤独中的惬意。休憩十天后,安化公主顿觉身体好转,便鸣锣开道、皂隶列队前往广南,可惜可叹,最后在广南太平寨香消玉殒,化为尘埃,留下帝王贵胄在这片土地上聆听平民歌声、融入民族悲欢的千古绝唱。

“陇端”是生活的开心果,是族群的快乐源。置身“陇端”会让你深刻感受到传统的民俗在普通民众中的坚守与传承。鼓点的厚重,二胡的清越,山歌的缠绵,悠悠的乡土气息动人心弦,深入其间则可感知一个民族的过去、现在和将来。在没有电影,没有电视的年代,节日是壮族历史文化的载体,节日是壮乡土地的缤纷色彩。“陇端必唱戏,无戏不陇端”。富宁县壮剧有1000多个剧目,有的戏班就有一百多个剧目。从现存的400多个剧目看,有讴歌历史上明君、忠臣、清官、良将的,如《包工》《杨家将》《穆桂英》;有揭露旧社会黑暗、歌颂人民反抗斗争的,如《三国演义》《薛刚反唐》《薛仁桂征东》;有反映追求幸福生活、歌颂忠贞爱情的,如《梁祝》《彩虹》;有演绎神话故事、弘扬掌握自我命运理念的,如《盘古》《八仙》;有反映民间生活、弘扬真善美的,如《王二卖刀》等。总之,壮剧是壮族文化的集大成,包含了文学、音乐、舞蹈、美术、武术等,有完善的角色行当系统、齐全的服装道具系统、独特的表演程序和做派、富于民族特色的音乐舞蹈、民族风格浓郁的舞台艺术和庞杂的剧目系统。这一在壮民族的生活土壤中产生,在壮族民间歌舞的基础上发展形成的戏曲艺术,把丰收表现在节庆里,把希望寄托在舞台上,把爱情表现在歌声里,把教化寓教于壮剧中。

“陇端节”对歌【富宣 提供】

“陇端不唱歌,禾少稗子多”。“陇端”通过山歌这一生动古老的民族密码,进行全民参与、全民互动的口传心授活动,是集体教化功能的大活动,是培养集体性格的大讲堂。当走进壮乡“陇端”,听着那醉了心、醉了魂的山歌,它的粗犷、豪迈会把你震撼,它的隽美会把你融化。叙述族群历史、族群信仰的古歌,仿佛穿越时空与祖先对话。传承生产技能的农事歌,启蒙教化的儿歌,风趣幽默的猜谜歌,热情奔放的敬酒歌,缠绵婉转的情歌,这些歌都是在现场一挥而就、出口成章,具有整齐严谨、朗朗上口的词藻美和押韵美,同时还有令人回味无穷、叹为观止的比兴美。“陇端”场上除了单声部山歌还有双声部和多声部山歌,独特的多声部山歌,各部之间围绕着主旋律,时而平行,时而交叉,高低相衬,跌宕起伏,悦耳动听。多声部壮歌具有高度的思想性和深刻的人民性,在艺术表现形式上比较成熟和完美,它是壮族人民在长期生活实践中所创造的精神文明的一种形态。著名学者陈哲听后曾盛赞:“壮族多声部山歌是少数民族音乐史上突起的一座高峰。”

乡情亲情民族情,是一首刻骨铭心的恋歌。汪曾祺说:“风俗是一个民族集体创作的抒情诗,风俗反映了一个民族对生活的挚爱,风俗使一个民族永不衰老。”民俗蕴藏着值得我们寻觅和思考的东西,我们每个人对原乡故土的朴素感情始终流淌在血脉之中。“陇端”让人们各有渡口,各有归舟。

(黄炳会)

(编辑:刘梅 排版:张振飞 责编:资云波 )

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业