返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

文山州创建全国民族团结进步示范州省级初验及互观互检巡礼

发布时间:2020-04-26 09:31:47

像石榴籽一样紧紧拥抱在一起

省级初验及互观互检人员来到广南县南秀社区

首站是有着深厚历史和民族文化底蕴的广南县。

悠久的历史和独特的民风民俗孕育了广南句町文化、铜鼓文化、稻作文化等绚烂的民族文化,留下了国家级文物保护单位侬氏土司衙署、黑支果牡宜句町王古汉墓群等众多珍贵的文物古迹、历史遗存以及壮族、彝族铜鼓舞等一批国家级非物质文化遗产和壮族“三月三”花街节等鲜活的原生态民族文化,广南成为“中国铜鼓之乡”、世界稻作文化、全国武术之乡、国家重要农业文化遗产地、省级历史文化名城。

用十余次掌声向农加贵老师致敬

在落松地,省级初验暨互观互检人员聆听了农加贵老师“一师一校一辈子”的故事,了解了“落松地”名字来源的故事。当听到农加贵老师克服心理障碍成为当地首位老师时,现场响起了热烈的掌声。在听到农加贵老师带着首批学生成功参加升学考试后,掌声再次响起……一次又一次,短短半小时不到,被感动的省级初验暨互观互检人员用十余次掌声致敬农加贵老师。

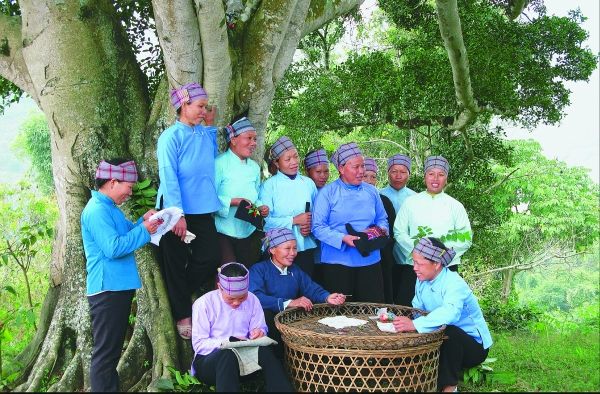

在南秀社区,省级初验暨互观互检人员首先听取了“五色五秀”等民族团结创建进社区工作情况介绍,随后参观社区刺绣工作室的发展,品尝了色香味俱全的壮家美食,听取了接皇姑的起源和现今的盛况。

广南壮族群众跳起手巾舞接“皇姑”【林颂 摄】

“真是秀色可餐呀!”一番体验后,一位省级初验暨互观互检人员这样说。

离开广南,省级初验暨互观互检人员乘坐高铁来到“山花烂漫”的富宁县,听取了富宁县民族团结进步创建和“文山百色共创跨省沿边连县民族团结进步创建联盟”工作情况,随后又实地查看了富宁县医院民族团结进步创建“进医院”情况,走进坡芽村聆听民族团结之歌。

壮族织布技艺

富宁县位于祖国西南边陲,在古时,被称为“富洲”,是云南的“东大门”和“出海口”,在全县5352平方公里的土地上居住着壮、汉、瑶、苗、彝、仡佬6个世居民族,少数民族人口占75.5%。在民族团结工作中,富宁县突出“共促民族团结进步、同护边疆繁荣稳定,铸牢中华民族共同体意识”这一主线,通过实施兴边富民等工程,加快沿边地区发展,富宁县呈现出人民安居乐业、边疆繁荣稳定、社会安定有序的美好景象。目前,富宁县第一批已命名授牌“九进”示范单位224个,南疆红领巾辅导站等示范教育基地4展。

歌声悠扬的坡芽村【新锐 摄】

“81个图案分别代表81首歌,讲述了壮家少男少女相识、相知、相爱到白头偕老的故事,形象生动地反映了壮族人民的劳动生活以及多姿多彩的民风民俗,具有很高的研究价值、认识价值以及开发价值。其发现,填补了壮族没有古老文字的空白,是我国活的图画文字之一。”在坡芽村,省级初验暨互观互检人员了解到坡芽歌书这一壮族“爱情密码”的美丽神奇。

在丘北,省级初验暨互观互检人员为丘北县成功让民族团结进步创建进高铁站、进景区点赞不断。

丘北普者黑高铁站的少数民族志愿者

丘北县早在2009年就在锦屏镇河坝四村和腻脚乡开展了民族团结进步示范创建的探索与实践,并从2013年起扎实开展争创全国民族团结进步示范县工作。丘北县突出以普者黑景区为重点,强化民族团结进步在促进普者黑旅游业提质增效,带动景区及周边各族群众脱贫致富方面的作用,在巩固提升已获全国第五批民族团结进步示范单位命名的基础上,进一步总结提炼,力争把普者黑打造成全国有影响的“民族团结进步示范创建进景区”的典型案例。把普者黑高铁站打造成为全国民族团结进步示范单位,成为展示丘北各民族时代风采,促进全国各族群众交往互动的重要服务窗口。同时,把独具特色的丘北普者黑“花脸节”打造成全国知名的民族节庆活动,让来自全国各地的各族同胞在活动参与中相知相识相亲,增进交往交流交融。

丘北彝族群众跳起欢乐的大三弦

丘北仙人洞村群众舂粑粑

位于景区核心区的仙人洞村曾经因贫困被人称为“口袋村”,祖祖辈辈靠打鱼为生,村民在青黄不接的时候外出借粮,人均纯收入不足300元。仙人洞村以普者黑景区开发为契机,发展乡村旅游,甩掉了贫困“口袋”。在开展民族团结进步创建中,仙人洞村紧扣“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题,抓住云南省旅游转型升级的机遇期,在政府引导下,走民族文化与旅游发展相结合的路子,通过经营民族特色民宿客栈、餐饮服务等,群众生活水平提高了,随着经济的发展,更加坚定了仙人洞村走民族文化产业化的路子,形成“文化传承增自信、文化自信促认同、文化认同促团结、团结和睦促发展”的良性发展状态。

在砚山县,省级初验暨互观互检人员倾听了这里各族兄弟姐妹“手拉手·心连心”共谋发展的事迹。

当走进砚山县维摩乡易地搬迁炭房安置点,大家立即被各族群众的欢歌笑语所感染。炭房安置点汇聚有汉、壮、彝、苗4个民族。各民族在这里构建起了共建共享共荣的兴业圆梦新家园。今天的安置点,兴业、圆梦两个居民小组居民手足相亲,守望相助,勤劳善良的各族群众真正成为了相亲相爱的“一家人”,成为了维摩乡乃至砚山县民族团结、民族融合的典范。在参观扶贫车间和民族刺绣、了解到各族群众在家就能实现打工创收后,省级初验暨互观互检人员表示了极大的肯定。

苗族群众跳起芦笙舞

告别安置点幸福生活的各族群众,省级初验暨互观互检人员来到了砚山县鑫珵农业科技发展有限公司,品尝了黄金百香果、燕窝果、软籽石榴等各色稀有水果,了解了这些水果的产业发展前景、在公司的带领下各民族贫困群众走上了一条坚实的产业致富之路。大家纷纷举起大拇指点赞。

麻栗坡,一个充满“红色基因”的地方,“老山精神”的发源地。

4月23日、24日,省级初验暨互观互检人员来到这个英雄的边境县,重温“老山精神”,实地查看民族团结进步创建工作情况。麻栗坡通过深入宣传新时代“老山精神”内涵和党的民族政策,讲好“老山精神”引领创建工作的故事,激励各族干部群众苦干实干加油干,激励贫困群众自力更生、艰苦奋斗。在天保镇老寨村,省级初验暨互观互检人员欣喜地看到,这个汉族、壮族聚居的小山村,多年来牢牢把握“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”这一主题,以脱贫攻坚为总抓手,以“红色基因”为切入点,全面推进民族团结进步事业,谱写了一曲经济发展、民族团结、社会和谐的精彩华章。

麻栗坡边境民族村寨天保镇老寨村

作为云南省对越第二大口岸、文山州最大的天保口岸,省级初验暨互观互检人员看到,在这里警民共同团结奋斗、共同繁荣发展,坚持“民族政策共宣”“边民增收共谋”“口岸发展共建”,凝聚力量,投入到口岸开发开放中。实现边防更加巩固、口岸更加发展、边民更加富裕,进一步提升麻栗坡县主动服务云南省建设面向南亚东南亚辐射中心的能力,与全国各族人民一起铸牢中华民族共同体意识,以对外开放助力全县各族人民实现“小康梦”和“中国梦”。

在文山市,省级初验暨互观互检人员实地查看了民族团结示范工作开展情况,大家首先来到了文山城泰民家园小区。

在文山市,壮族群众跳起纸马舞

泰民家园小区是文山市实施民族团结进步示范创建进社区、进小区的一个成功范例,也是文山市城市民族工作的一个缩影。小区共计有2300余套住房,解决了8000余人的住房问题。在这里,广大居民实现了农村村民到城市市民的身份转变,实现了对城市美好生活的向往;在这里,无论什么民族,无论来自何方,大家都亲如一家,团结友爱。近年来,文山市下大力气在住房、就业、教育、医疗、安全、民族文化活动、民族文化传承7个方面下功夫,通过7大保障夯实城市民族工作基础,进一步建立完善了“进得来、留得住、过得好、能融入”的服务体系,各民族共享改革开放和城市化带来的发展成果,营造了各族群众共居、共事、共享、共乐的良好氛围,努力构建各民族共有精神家园。

在三七工业园区内参观

民族医药苗心康的员工在采摘草药【创建办】

在文山三七产业园区,大家了解到文山三七的种植历史、药用价值、三七产业的发展现状等情况。对于通过三七产业发展带动各民族团结进步创建经验,省级初验暨互观互检人员均给予肯定。

在西畴县,省级初验暨互观互检人员先后参观了西畴县三光片区石漠化治理工程、西畴县兴街镇老黑箐村,并惊叹于西畴县的发展变化。

在西畴新街三光片区,基地种植的猕猴桃正值生长期,枝繁叶茂、郁郁葱葱。三光片区的各族群众不仅能从石漠化治理中得到土地流转、务工增加收入,还能在基地学习知识、技术,增强自身发展后劲;在西畴石漠化展览馆里,大家除了被西畴综合治理前后对比所震撼,被西畴各族干部群众同呼吸、共命运、心连心守护边疆,建设美丽家园感动外。那直击人心的先进事例也让人红了眼眶,不由感叹西畴精神影响着一代代人,让西畴各族群众不畏艰辛、不惜代价,用生命和毅力谱写了一个个感人至深的故事。

西畴老黑箐村的苗族刺绣

在边远山区的西畴县老黑箐村小组,苗族群众弘扬“西畴精神”,用民族文化吸引游客,不等不靠不懈怠,凝心聚力建设美丽家园。群众通过农业产业发展、外出务工、土地流转、入股合作等方式增收致富,家家建起安全稳固住房。通过实施“五分钱”工程,圈舍、厕所改造,人居环境得到较大改善。通过举办苗族“花山节”,吸引周边及外地游客一起欢庆节日,在发展旅游业的同时各民族相互交往交流交融,增强各民族文化认同,共同团结奋斗、共同繁荣发展的新面貌。

州医院:关爱少数民族患者【创建办】

州法院:共建“希望小屋”【创建办】

法院开展双语调解【王琴 摄】

(记者 徐仕桓)

(编辑 刘梅)

(排版 罗钢)

(审核 李正红)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业