返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

龙正村的脱贫路

发布时间:2019-04-19 11:33:30 阅读 6678

全村有建档立卡贫困户135户518人,因病致贫的有39户171人,缺技术19户76人,缺劳力3户5人,缺资金15户62人,因学10户40人,因残5户15人,因灾3户13人,自身发展动力不足41户136人。

截至目前,已稳定脱贫退出117户460人,其中2014年退出10户49人,2015年退出10户42人,2017年退出27户98人,2018年退出70户271人,还有18户58人未脱贫退出。

5年间,贫困发生率从16.55%降至1.86%,今年底将实现整村脱贫出列。

这便是西畴县蚌谷乡龙正村委会脱贫攻坚工作开展前后直观的数字对比。这些简单的数字背后,是无尽的责任和付出。龙正村的脱贫路走得艰难却步履坚定。

精准施策 让群众有效摆脱贫困

龙正村位于西洒县城正北方,距离县城25公里,距乡政府驻地10公里,下辖23个村民小组792户3124人。

长期以来以农耕农作为主的龙正村,由于贫困程度深,致贫因素多,受教育水平低,产业发展带动少,全村水、电、路、通讯等基础设施薄弱,缺劳力、缺资金、缺技术、因病、因学和自身发展动力不足等原因导致贫困现象突出,被识别为深度贫困行政村。

为抓好脱贫攻坚工作,该村及时成立了精准扶贫工作领导小组,不断完善精准扶贫工作机制,进村入户逐户摸清贫困底子,逐户分析贫困原因和研究解决办法,提出了符合当地实际的脱贫攻坚总体思路,积极抓好危房改造、产业扶贫、合作发展等工作。

为让群众有安全稳固的住房,在落实危房改造政策中,龙正村创立“摸底调查、技术评定、预算先行、严把质量”的流水线操作模式,充分调动群众参与的积极性,统一改造标准,群众、扶贫队员、施工方三方参与预算和确定改造方案,将一户一方案的改造要求落到实处,确保危房改造工作群众满意,危房改造质量过硬。全村有危房存量295户,现已实施农村危房改造272户。

开展美丽乡村建设后的龙正村

开展美丽乡村建设后的龙正村

“在开展精准扶贫工作中,我们始终将群众增收工作放在首位,紧扣产业扶持政策,结合全村村情,主导发展香椿、核桃、板栗等传统产业,养殖能繁母牛、生猪促增收,引进巴西菇种植、林下乌骨鸡养殖,通过企业、合作社带动贫困户发展新兴产业。同时,创造条件鼓励外出务工增收。” 村第一书记、驻村工作队长徐保婵介绍说。

在传统绿色产业方面,将石漠化较严重的石山片区(长箐冲子、马鹿塘、老皮地等5个村小组)规划发展香椿、核桃、板栗等传统农业,实现退耕还林与发展产业有机结合,让群众既享受生态补偿又能享受产业发展的成果。目前,全村种植香椿200亩,核桃350亩,板栗280亩,八角300亩,享受生态补偿资金95.14万元,户均实现增收4500元。发展家庭养殖,养殖能繁母牛68头、生态乌骨鸡670羽,户均享受产业发展补助资金5000元,户均实现增收3000元以上。

鼓励外出务工增加收入,有劳动力的家庭户均1至2人外出务工,或整户外出到州内省外务工。今年全村转移就业117户176人。还结合公益性岗位安置、“五分钱”工程政策,将因照顾老人和小孩无法外出的贫困劳动力家庭选聘为护林员、护路员、“五分钱”保洁员等,实现就近务工增加收入。目前,全村安置公益性岗位13户13人,选聘护林员19名,竞聘 “五分钱”工程保洁员17名。

同时,为让村里无劳动力或丧失劳动力的贫困户增加收入,将村里32户贫困户的产业发展资金36万元(村集体经济20万元)入股到蚌谷乡石材专业合作社,去年11月已收益分红股金2.6万元,每户实现分红500元(村集体经济2万元)。将53户贫困户产业发展资金26.5万元入股到西畴县龙涎旅游开发合作社;发展村集体经济巴西菇产业,实现收入210万元,户均增收3万元以上,带动就业800余人,实现村集体经济收入3万元,户均分红500元。63户贫困户及村集体抱团入股西畴县兴牧牧业有限责任公司45万元,实现全村建档立卡户有可持续稳定的产业收入,构建减贫带贫机制。

着眼长远 让村民过上幸福生活

在脱贫攻坚工作中,龙正村将产业发展和美丽乡村建设有效衔接,解决群众持续增收和整村脱贫出列的难题。

在发展村集体经济巴西菇产业中,龙正村采取“党建+公司+合作社+贫困户+基地”的模式发展。把有致富能力和管理能力的村小组支部书记、小组长发展为种植户,带动噜啦、加保两村的贫困户发展产业,并指派村委会一名副主任专职负责产业发展,作为公司、村委、农户和基地之间的桥梁和纽带,带头抓好和种植好巴西菇产业。引进昆明市盘龙区兴源农副产品经营公司进入龙正村合作发展,采取农户自主种植、管理、采摘,公司负责技术指导和收购、加工、销售,实现种、采、收、加、销为一体的产业发展模式。成立西畴县龙涎旅游开发合作社,把全村无劳力和无产业发展能力档卡户的产业发展资金31万元入股到合作社作为产业前期发展资金,不足的由公司先前垫付。待年底采摘结束,合作社以股金10%的利润分红给档卡户,公司采取每公斤奖励0.2元的方式给村委,作为村集体经济,实现村集体经济收入3万元。将噜啦、加保两个村小组作为巴西菇产业发展示范基地,规模发展产业,带动周边群众就近务工,增加留守人员和剩余劳动力收入。仅巴西菇这一产业,村里贫困户收入达15万元以上的2户,10万元以上的有6户,2个菇棚的收入均在7万元以上,1个菇棚的均在4万元以上。预计2020年全村参与种植的农户达50%以上,贫困户合作入股全覆盖,带动就业2000人以上,实现户均增收5万元以上,村集体经济达20万元以上。

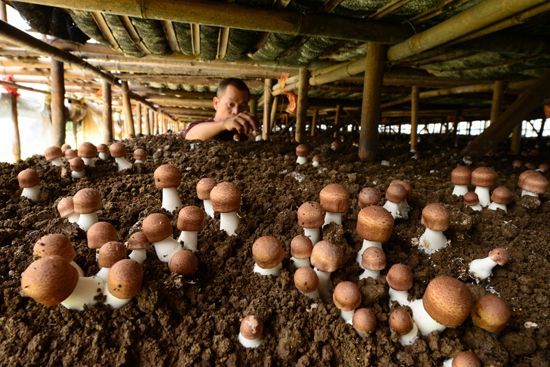

长势喜人的巴西菇

村干部指导村民分拣巴西菇

村干部指导村民分拣巴西菇

结合龙正溶洞文化旅游区建设,整合民族团结示范村项目和危房改造、人居环境提升政策资金,建设集壮族、彝族民族风情的农家休闲乡村,为下步开发集喀斯特山水、民族文化、休闲观光、农业生态观赏、农耕体验等为一体的生态旅游奠定基础。

精准扶贫政策的落实关键在基层,基层的战斗力主要体现在村委干部身上,要想打赢脱贫攻坚战,必须有一支能打仗、打胜仗的基层战斗队伍。

原任乡科技辅导员的共产党员李杰,倾其所有刚创办了产业,建起了合作社,起步仅一年多,便被组织安排到龙正村竞选村党总支书记。一直以来,他总是顾大家舍小家……

村第一书记、驻村工作队长徐保婵,驻村以来便很少回家。远在曲靖的母亲病重需住院,她连去看上一次的时间也没能抽出来,只能托付亲朋去照看。刚刚上小学一年级的孩子全靠公公婆婆接送,孩子来电话哭吵着要妈妈,自己也只能含泪哄哄孩子。“孩子想我,我也想孩子,可是全村的村民更需要我……”

乡人大主席、挂村工作队长张廷泽,总是早出晚归,白天带队下乡抓扶贫,晚上回来忙业务。为了挂包户,他倾其所有全力帮扶,联系好学校,亲自把因父亲病故、母亲疯病远走、已辍学在家成了孤儿的雷昌磊送去了省职业学校,把没能力管孩子的一村民的女儿接到自己家,供她上学、养她长大……

村主任王德交,患有肾结石病已久,为了工作,始终没能抽出时间去治疗,一直到累病倒在了工作岗位上,住院做手术不到5天,又赶回来上了班,大家劝他多休养几日,可他说 “村里还有好多事情没忙完,我这小病小痛没关系,坚持一下没事”……

幸福是奋斗出来的。从开展脱贫工作,到完成脱贫攻坚任务,余下来的便是报表上的一个个实实在在的数字。每一个数字后面,凝聚的是各级干部特别是村一级干部没日没夜的付出,以及群众在干部带领下努力奋斗的汗水。

(记者 曾稆)

(编辑 侯佑琴)

(审核 资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业