返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

丘北花灯,百花丛中最瑰丽

发布时间:2023-03-27 10:00:45

“春季桃李遍山冈,夏季荷花满池塘,秋季菊花齐开放,冬季梅花傲雪霜,一年四季花常开……”这是传统花灯曲调《百花调》的唱词。在丘北县,每每提到花灯,许多普通老百姓都能哼唱一两段并配以手势,虽然不专业,但也有模有样。

丘北花灯这一深受群众喜爱的民间剧种,是云南花灯地方化的具体表现,对白语言和唱段带有明显的丘北地方特点,成为云南花灯九大支系之一,是云南花灯的重要组成部分。2015年,丘北花灯被列入县级非物质文化遗产保护名录。2020年,被列入州级非物质文化遗产保护名录。2022年,被列入省级非物质文化遗产保护名录,使活态的文化焕发更强大的生命力。

丘北县自创的花灯歌舞《花鞋恋歌》,参加2016年云南省花灯滇剧艺术周获金奖。(李建斌 摄)

丘北县自创的花灯歌舞《花鞋恋歌》,参加2016年云南省花灯滇剧艺术周获金奖。(李建斌 摄)

丘北花灯的源起

丘北县境内物产丰富、水资源充足,美丽神奇的奇山秀水养育了多个民族,他们共同创造了丰富瑰丽的丘北传统文化,丘北花灯就是其中之一。据民间传说,花灯最早由外地商人带入丘北,作为茶余饭后的娱乐消遣,由于旋律优美动听,舞步简单易学,很快流行于经济较为发达的坝区村寨。后来在本土一些文化艺人的再创作下,将曲调和舞步融入了汉族、白族、彝族等民族的特点,获得群众的广泛认同,逐渐形成了丘北花灯,成为大家喜闻乐见的文艺表演形式,之后又迅速融入婚、丧、起房盖屋等老百姓的各种民间习俗活动中演唱。

据《丘北县志》记载,花灯传入丘北境内后,以一种群众喜爱的民间艺术形式传承了一百多年,俗称“唱灯”,其最早源于歌舞,逐步发展为“灯夹戏”,并形成了花灯歌舞、花灯戏两种表演形式。花灯戏的角色行当分为生、旦、丑,在后来的大中型剧目中又逐渐增加了其他行当,依然带有大量的歌舞表演。

丘北花灯形成的时间大致在清光绪年间,兴盛于民国。中华人民共和国成立后,更为花灯的发展提供了有利的条件。丘北花灯主要使用汉、彝两种语言,用彝语演唱的花灯多见于县内的树皮、双龙营、舍得、腻脚等乡镇的彝族村寨中,其余各乡镇多使用汉语演唱。

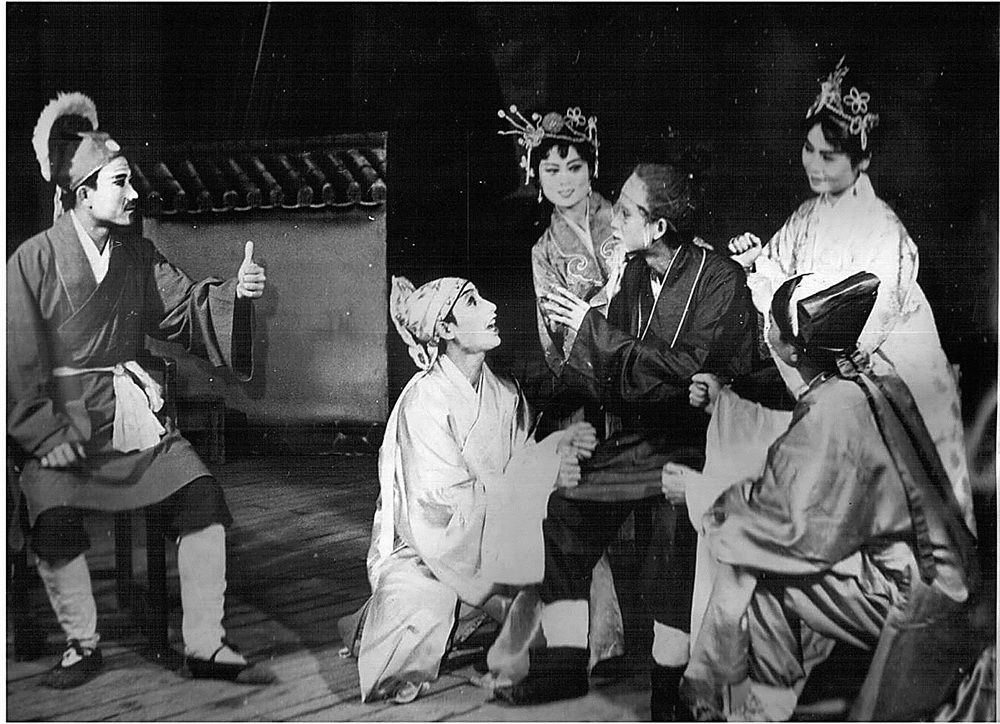

花灯古装戏《墙头记》剧照。(资料图)

花灯古装戏《墙头记》剧照。(资料图)

独特的地方戏种

丘北花灯音乐既有外地传入的花灯曲调,更有源于本地民间音乐的曲调。本地民间音乐的曲调有地方山歌、民歌,在天星、温浏、平寨等乡镇一带的花灯艺人还吸收了广南县民歌《赶马调》的旋律,将其融成花灯调《拐妹调》《放羊调》《小小扁担》的声腔旋律,而节奏则是从官寨乡的秧补民歌《雾露天》演变而来的。彝族山歌《访到如今配成双》的声腔、旋律则演变为花灯调《恭贺词》《打戒箍》。同时,根据地区特点和需要,外地花灯流入丘北县后,又经艺人二度创作,逐步形成独特的丘北花灯《放羊调》《祝英台》《小小扁担》《雾露天》等。在丘北县彝族村寨除花灯班为丧葬老人唱的《嘎波洛》外,还有彝族花灯《小雀讨媳妇》《插巴姑娘》等。白族村寨花灯班为丧葬老人举行的“撒花”仪式,则是用白族语言唱诉逝者为人处世的花灯。

丘北花灯戏演出中最重要的特征就是舞蹈,花灯舞蹈最明显的动作是“崴”,民间有“无崴不成灯”的说法。“崴步”有手部动作进行配合,手中的道具和扇子“手中花”及“扇花”的种种变化是其特征的具体表现。花灯戏中的歌舞有利于烘托情节和丰富人物性格。花灯戏的表演是一个综合的艺术门类,包括演员、乐队、舞美、服装、道具、化妆等等,而演员按角色可分为老生、青衣、花旦等,乐队的伴奏乐器主要有主弦乐器“丝弦”、竹笛、二胡、京胡、琵琶、扬琴、三弦、芦笙、柳琴等,打击乐器又分为大鼓、小鼓、云锣、钛、镲、磬、钹、木鱼等等。

传承与发展

丘北花灯由于融入了大量本土的文化元素,有着广泛的群众基础,已经成为丘北县群众心中永久的记忆。

清光绪三十一年(公元1905年),通海县河西郑木匠到马者龙盖武庙,教当地唱灯人学唱滇戏、花灯。宣统三年(公元1911年),罗平陈银匠到普者黑打制银首饰,本地人李玉森、蒋国荣拜陈银匠为师,期间约有20多人学唱花灯。后来,经花灯艺人的传授,丘北县的马者龙、水围营、双龙营、八道哨、锦屏、白泥井、龙戛、滥泥寨、腻脚、冲头、舍得、温浏、树皮、天星等地的汉族、彝族、白族聚居村落,先后都组建了花灯班。

丘北花灯得到快速发展的原因是,1949年前,在丘北县坚持对敌斗争的中国人民解放军滇桂黔边纵队曾广泛利用花灯这种形式来开展宣传工作。创作排演了《老鸦屯》《金凤子开红花》《张大嫂送鸡蛋》《插秧调》《解疙瘩》《反三征》等花灯节目,起到了很好的宣传和发动组织群众的作用。这时期,丘北花灯非常活跃,表演的形式也趋于多种变化,表达的主题更加贴近生活,曲调也越来越丰富。

中华人民共和国成立后,丘北花灯得到党委政府的关心扶持,专门成立了丘北花灯团,成为文山地区唯一一个表演花灯的专业演出队伍,从事以花灯为主的戏曲表演。当时,剧团改编的大型花灯剧大多取材于具有教育意义的历史故事,如《墙头记》《状元与乞丐》《莫愁女》《小麻雀讨媳妇》《打鱼郎》《雷打张继保》等大型花灯剧,无论是在县城还是在乡村演出,都深受老百姓的喜爱,应群众要求,经常是演完一场后又得准备好演出第二场。在乡村演出结束时,常常有群众拉着演员的手送上特意准备的红鸡蛋,久久不愿放行,场面感人。每当在文山州民族大剧院演出时,戏票早早售罄,一票难求。在那个年代,很多群众把学唱花灯作为一种时尚追求。

2012年,随着时代的发展,原花灯剧团改名为丘北县民族文化传承展演中心,节目形式和表演内容日益丰富多彩并增加了歌舞等许多现代元素,但花灯这一传统剧目表演形式仍然作为重头戏被保留下来。如今,年轻一代的花灯艺人更是把社会发展变革融入丘北花灯中,编创了《花鞋恋歌》《辣椒情》《新农村建设开新花》《夏日荷塘》等许多具有时代风貌、民族特色、地方元素的现代花灯剧,在历届“云南省花灯艺术周”的赛事中屡屡获奖,把丘北花灯的传承推到了又一个新的高峰。

戏剧是中国的文化瑰宝,历史悠久,是与中华民族数千年来的审美情趣相符的文化产物。丘北花灯是一个包容性很强的地方剧种,观众可以从花灯戏中看到当时的历史背景、社会人文、时代风貌,花灯戏还承载着语言、民歌、服饰、风俗等一系列传统文化的传承与发展。

丘北花灯是丘北县各民族共同认可、喜爱的文化娱乐形式,是各民族团结的纽带,是丘北文化历史的活化石。

(记者:熊启鑫 通讯员:旷莉)

(编辑:郭韦 排版:尹颖 二审:资云波 终审:周味鸿)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业