返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

广南蚌古村:传承文明的中国传统村落

发布时间:2023-04-17 12:43:47

原标题:中国传统村落——蚌古村

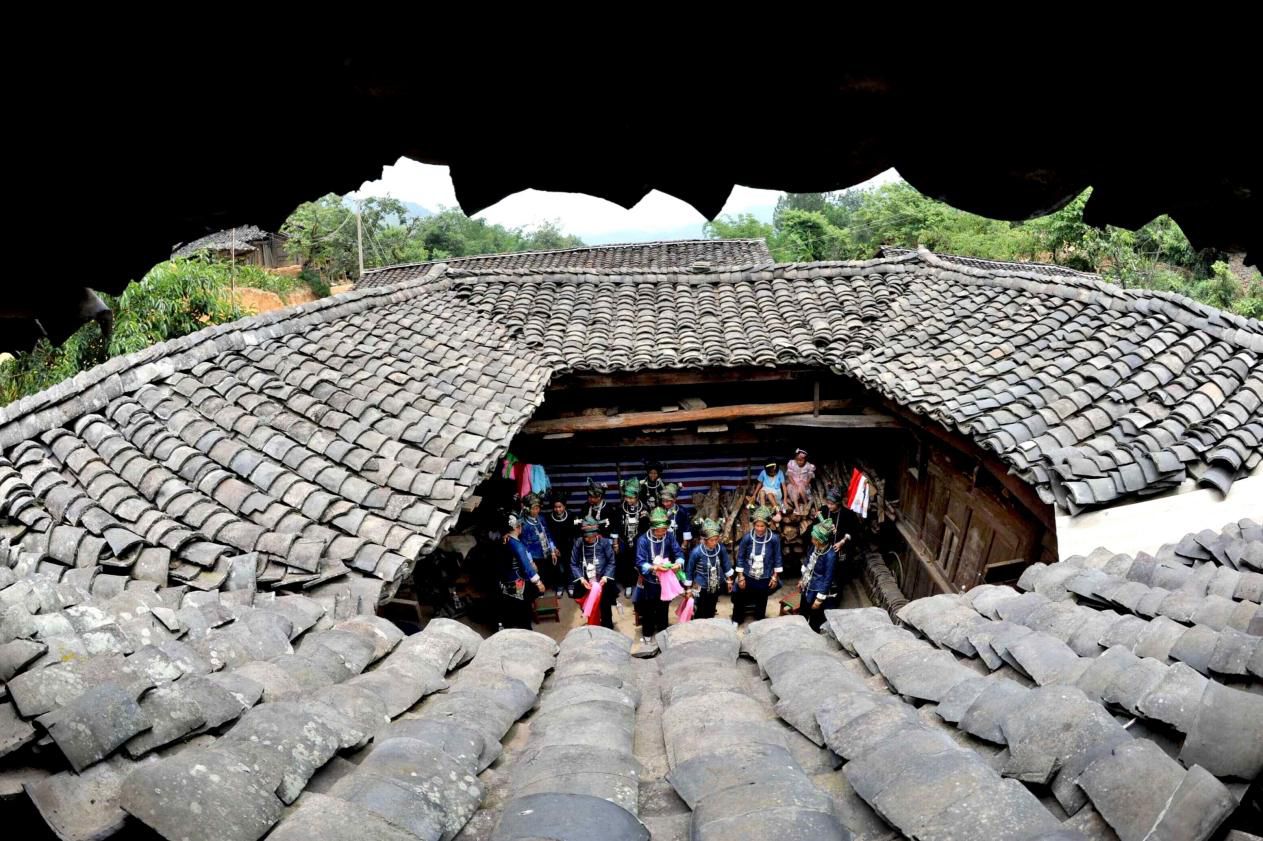

蚌古村全景

蚌古村全景

广南县蚌古村位于滇黔桂三省区交界处的“竜山”脚下,村落依山而建,古朴雅致,别具特色,自然和人文因素交融,相得益彰,恰到好处。古村四周青山层峦叠嶂,苍翠俊秀,村前河水潺潺流来,宛如玉带,村外阡陌纵横,绿意盎然。

村寨与农田、山林风貌保持和谐,至今保留着最古老的民风民俗。村里的传统建筑面积占总建筑面积的83%,传统建筑风貌保持较好。为保护传承好传统的民居吊脚楼,2019年,蚌古村被列入第五批具有重要保护价值的中国传统村落名录。

蚌古村始建于清朝乾隆年间。村落民居大多为传统干栏式木结构,注重与周边环境的结合,巧妙利用自然地形,与四邻环境协调,木结构瓦屋顶,外观朴实并与山野相融,建筑形制延续至今未变。

干栏式民居

干栏式民居

蚌古村干栏式建筑的突出特点是榫卯结构,这是世界著名的壮族传统建筑文化。村民们建设房屋都很重视门向,建房前选定门向,通过挑、悬、错、架、搭等多种处理方式灵活满足要求。其独具特色的干栏式建筑民居一般分为上中下三层,楼上堆放粮食,中层为人居住,楼下饲养牲畜或堆放柴木。

这种木建筑房屋,一般都由若干木桩、圆木、木板组成,下部有木柱构成底架,高出地面,底架采取打桩的方法建成。桩木打成后,上架横梁,再铺板材,然后在木板上立柱构梁架和屋顶,形成架空的建筑房屋。干栏式建筑,既可防蛇虫猛兽之害,又可避潮湿,下面还可养殖家禽家畜。

蚌古村壮族民居四合院

蚌古村壮族民居四合院

村落内也有部分民居为组合院落式,在封闭的院落中设敞厅、望楼,起到宽敞而外实内虚的效果。室内外空间交融,将建筑空间结合环境自由延伸,使人工建筑与自然环境相映增辉。丰富的文化内涵和简洁朴实的建筑外貌,在使用多功能的天井、檐廊和巧妙设置的望楼等方面有独到的处理手法,多为穿斗式木屋架,具有独特的艺术效果。

蚌古村村落中心区有鼓楼一座,一度作为村内地标建筑。鼓楼建于清代,距今已有几百年历史,木质结构,以榫头穿合,不用铁钉,因为楼房中置鼓而得名。这里是蚌古村村民遇到重大事件击鼓聚众、议事的会堂,平时是村民社交娱乐和节日聚会的场所。蚌古村有“击鼓敬民心”之说,平时村寨里如有重大事宜,就击鼓召集群众商议。有的地方发生火灾匪盗,也击鼓呼救,不同的事项对应不同的鼓声和鼓点。鼓声到达的地方,人们都会闻声赶来。因此,鼓楼对蚌古村人有着特殊的意义。由于重大活动都在这里举行,可以说鼓楼就是蚌古村历史、文化的载体和精华所在。

蚌古村有众多独特的民族文化资源,村里除了每年都举行别具特色的节庆、祭祀等活动外,还保留着最原始的民俗活动。如,“三月三”花街对歌、铜鼓舞、手巾舞等。该村还遗留传统的纺织工具,不论男女的衣着服装都是用自己纺织的布料制作。男性传统服饰较为简洁,头裹黑佩巾,身穿黑色粗布对襟排扣上衣,下着黑色吊裆筒裤。男性传统服饰以青紫色为贵,节庆时穿有银扣的深青紫色上衣,脚穿黑色圆口或尖口布鞋。妇女传统服饰则较为复杂,头上里层戴镶金嵌银的绣花额箍,外裹两端缀彩色缨穗的锦帕,上衣为青色或紫色左衽细袖窄腰紧身短衣,领襟、袖口、下摆通常都要镶花边。下穿百褶长裙,有时为便于劳作,将裙摆收束扣于臀部,状如鸟尾一般。脚穿半高筒绣花钩鼻鞋,色彩对比强烈。其装饰品有发簪、耳环、项圈、项链、胸牌、手镯、手箍、各种挂坠等等,光彩夺目。她们上穿短衣,下着长裙,这种搭配能够充分展现人体形状之美。其服饰还出现了“牛耕田”的稻作观念和审美情趣。她们佩戴的花头帕两端竖露于外,形如牛角,表现出侬人像牛一样勤劳的观念,这是牛崇拜的审美体现,是稻作文明的延伸。

传统壮锦针织

传统壮锦针织

在蚌古村,壮族传统刺绣工艺得到了较好的保护传承,并保留了传统风格。其壮族刺绣在造型、色彩、图案上均体现出浓郁的地方特色,反映出独特的地域文化形态,并注重追求画面的质朴美、装饰美,较写意抽象,在变形夸张中删繁就简。勤劳聪慧的壮族群众不仅创造了古老悠久的“稻作文化”“糯文化”,还让“糯文化”源远流长,用糯米制作出一道道色香味俱全的美食。

花糯米饭是壮族人民喜爱的食品,每逢春节、赶花街、过小年,壮族群众就把上等的糯米挑选出来,用紫蕃藤、黄花、红蓝草等植物的天然汁液浸泡糯米染成,呈现出红、绿、黄、紫、白五种颜色,被壮族人看作是“吉祥如意”和“五谷丰登”的象征,是用来招待客人的绝佳美食。在节日时,村民们会互赠花糯米饭、红鸡蛋、粽子、搭连粑等,以表达对亲朋好友之间的盛情和敬意,祝愿亲朋好友一年到头吉祥如意、家庭幸福,由此赋予了蚌古村无尽的诗情画意和浪漫情调。

(兰天明/文 罗观/图)

(编辑:毛雪勰 排版:尹颖 二审:徐仕桓 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业