返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

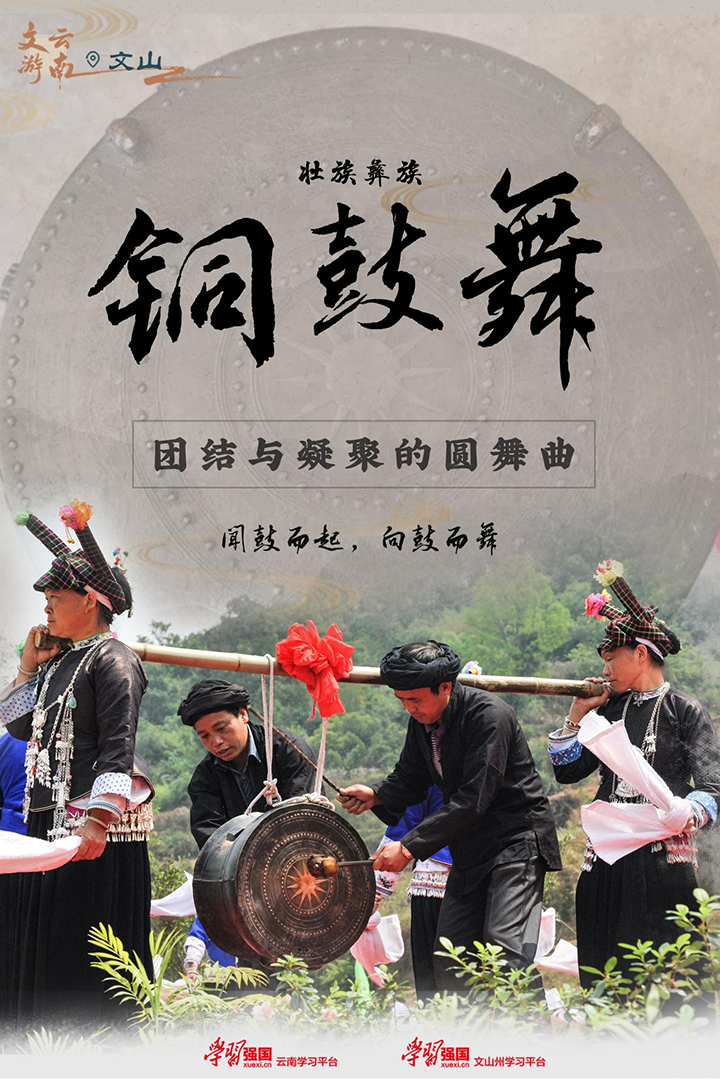

文游云南·文山非遗之舞丨壮族彝族铜鼓舞:团结与凝聚的圆舞曲

发布时间:2023-10-24 11:00:44

云南省文山壮族苗族自治州境内居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白、仡佬等11个世居民族,独特的地理环境与深厚的历史底蕴,造就了多姿多彩的民族文化遗产,其中,非遗传统舞蹈犹如闪耀的星光,绽放出炫丽的光彩。它将人情味和烟火气融入其中,既有技巧性的表演艺术也兼具日常生活的情感表达,将生活的真实与艺术的表达融合一体,在一舞一曲中让非遗“活”起来。

为展现文山州非遗传统舞蹈在新时代迸发出的焕新力量,“学习强国”云南省学习平台、文山州学习平台联合推出“文游云南·文山非遗之舞”系列策划,带大家领略文山州非遗舞蹈之美,以绚丽舞姿延续古老传承,拂去历史的尘烟,从文化的根底处发现千年一叹的回眸。

清脆悠远的铜鼓声,伴着节奏轻快自然的舞步,远古先民的生活场景恍惚再现……

铜鼓最早出现在春秋战国时期,直到今天仍然有许多民族还在使用和珍藏,它既是乐器、祭器、神器,又是多功能器具。在文山州,铜鼓自春秋战国时期出现,历经二千多年,仍长盛不衰,反映了文山悠久的历史和璀璨的民族文化。在这里,铜鼓不仅仅是文物、陈列品,而且是真正活着的乐器,是音乐的活化石。铜鼓舞就是最具体的体现。

在文山州境内,铜鼓舞分为壮族铜鼓舞和彝族铜鼓舞,统称壮族彝族铜鼓舞,它始于壮族、彝族先民的自然崇拜和祖先崇拜,是文山流传最广、影响最大的古老舞种之一。

壮族铜鼓舞以广南县贵马、里玉等村较有特色,舞蹈表现多属稻作文化,如栽秧、打谷、撒种、采摘、收割、洗线(浣纱)等。壮族铜鼓演奏有独特性,一人敲铜鼓,一人以木盆辅助配合,形成共鸣滑音。铜鼓舞动作多以手的变化为主,形成交叉、甩手、抬臂等,队形多为圆形和斜八字,形象生动地把一年四季的生产生活全过程表现出来。

彝族铜鼓舞则以广南县里洒、木镁村,麻栗坡县城寨村,富宁县龙洋、龙迈、木树、里地等村为代表,舞蹈动作反映的是山地劳作,有开荒、挖地、撒种、纺线和打猎等动作。彝族铜鼓舞是一种圆形群体舞蹈,将伴奏铜鼓置于舞场中心,众人围鼓沿逆时针方向行进舞蹈,男里层、女外围或是男前女后一圈。

不论壮族还是彝族,铜鼓舞内容主要表现时间、季节的生产生活劳动场面,或穿插一些狩猎的内容,是古老古朴原生态生产生活场景的再现和反映。

铜鼓舞属族群性的集体舞蹈,动作古朴、舞蹈语汇丰富、节奏感强,其舞步矫健有力,舞姿粗犷灵活,动作幅度大,情绪饱满。波澜起伏的情绪和动人的场面充分体现了文山州壮族、彝族人民豪放、朴实的民族性格,表达了他们积极、乐观的生活态度。

时至今天,广南、麻栗坡、富宁、西畴、马关、丘北等县的壮族、彝族村寨,每当节庆和婚丧等活动都要跳铜鼓舞。壮族的打鼓过年、三月三,彝族的“跳宫节”“荞菜节”等节庆活动,仍保留着古朴的铜鼓遗风。

文山铜鼓舞凝聚着壮、彝人民的创造才能和聪明才智,具有鲜明的民族、地域特色和重要的历史、文化、艺术价值,是壮、彝人民重要的精神支柱之一。2006年5月,文山壮族彝族铜鼓舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(“学习强国”云南学习平台 “学习强国”文山州学习平台联合出品)

(来源:“学习强国”文山州学习平台)

(编辑:冯鹤 排版:李发楠 责编:关韦伟 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业