返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

“顶着房子走”的马关傣家人

发布时间:2023-10-30 10:00:07

火塘前话心声。

傣族源于古代“百越”族群中的“僚”“濮”。唐宋时期分化为“金齿”“茫蛮”“白衣”。元明清时期称“百夷”“摆夷”“摆衣”。据《马关县志》载,马关县境内的傣族是清康熙十六年至十八年(公元1677年至1679年)和乾隆二十七年(公元1762年)先后从现在的文山市德厚镇等乡镇迁入。

幸福的傣家人。

以黑为美是马关县傣族的审美特征及标志,傣族妇女们喜欢穿着黑衣、戴黑头帕、系黑围腰等,特别是她们头上戴的“人”字形房顶一样的头饰很有特色。马关县境内的傣族认为,“人”头饰意为人的头上是一片蓝天,只要将象征“家”的“房子”顶着走,无论迁徙往何处都会有安身之处,因此马关傣族被称为“万事不求人,顶着房子走”。

缝就美满生活。

刺绣技艺代代传。

马关傣族各支系都有自己独特的服饰,主要是表现在妇女的服饰上。旱傣支系妇女(马关县木厂镇一带)喜欢穿黑色高领斜襟长衣,系绣方巾、着长筒裙、系围腰,束发缠头,头顶盖两分水房式硬帕,后面挂方块银牌,用五色线缀边。衣服袖口用白、黄、蓝布条镶边,而用五彩线刺绣成的长衣则自称为“色”。裙底边以绿或蓝或白布条进行镶围,布条边沿压花边衬底,用五彩线刺绣成“X型”图案压实,长筒裙自称为“神”。头套用竹笋壳作底,白布复包、五彩线绣边、挂三颗一组的银铃装饰,自称为“带喝”。围腰多为黑色或蓝色,分腰头、腰身、腰翅三部分。腰头多用缎面缝制,缎面腰头两端接上三角形腰翅,自称为“备别腰”。银饰有银铃、银扣、银项链、银耳环、银手镯、银戒指等。少女头戴方帕,婚后头戴高帕。

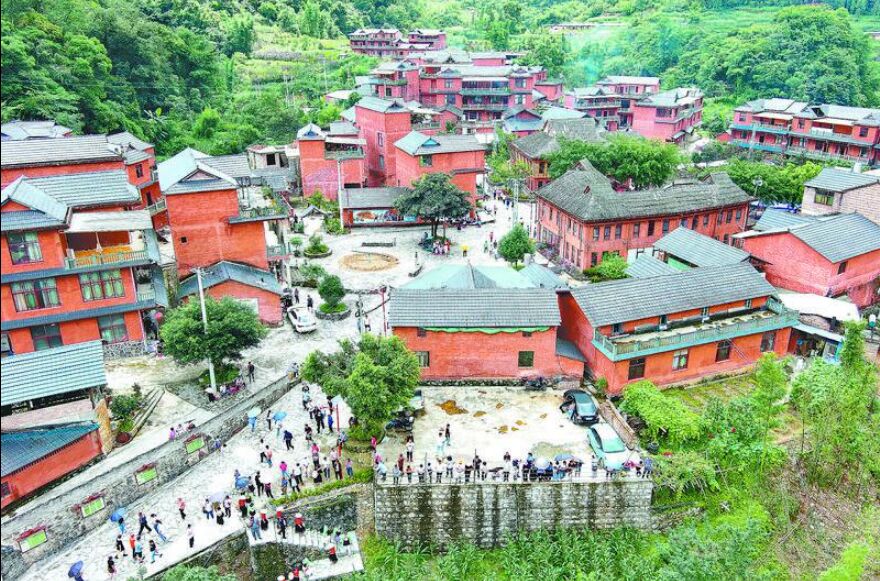

春到傣家山寨。

水傣支系的妇女喜欢梳独辫,用蓝布或青布裹辫盘缠于头上,再用蓝布包帕,穿右襟长袍,袍叉开至腰间,彩腰带束之。下穿蓝布长裤,前披长围腰。男女喜戴银项链、手镯、戒指和镶金牙。红傣支系的妇女喜欢束发缠头,戴“勒子”头帕,头套与旱傣支系相似。老年妇女一般不戴头套,束发缠头,包出一只尖角头帕为饰,围腰与旱傣支系相同。

丰收硕果挂满楼。

漂亮的傣族村子。

傣族妇女的绣花鞋多是船型尖口的“象鼻鞋”,花纹图案十分精美。20世纪80年代后,除马关、麻栗坡县的傣族老年妇女还保持原装外,青年男女多穿流行时装。随着现代社会的发展,马关县傣族传统服饰在逐渐变化着,不同地区也有着一些差异。

(杨凤金/文 查宇波 梁洪 杨凤金 谢昭瑾/图)

(编辑:唐雪娇 排版:向传帅 责编:关韦伟 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业