返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

强国复兴有我 · 科技之光丨陈中坚:能够发现空白 填补空白 便是科研的意义

发布时间:2024-10-22 10:28:07

“我这30年其实很简单,就是三七、三七再三七。”

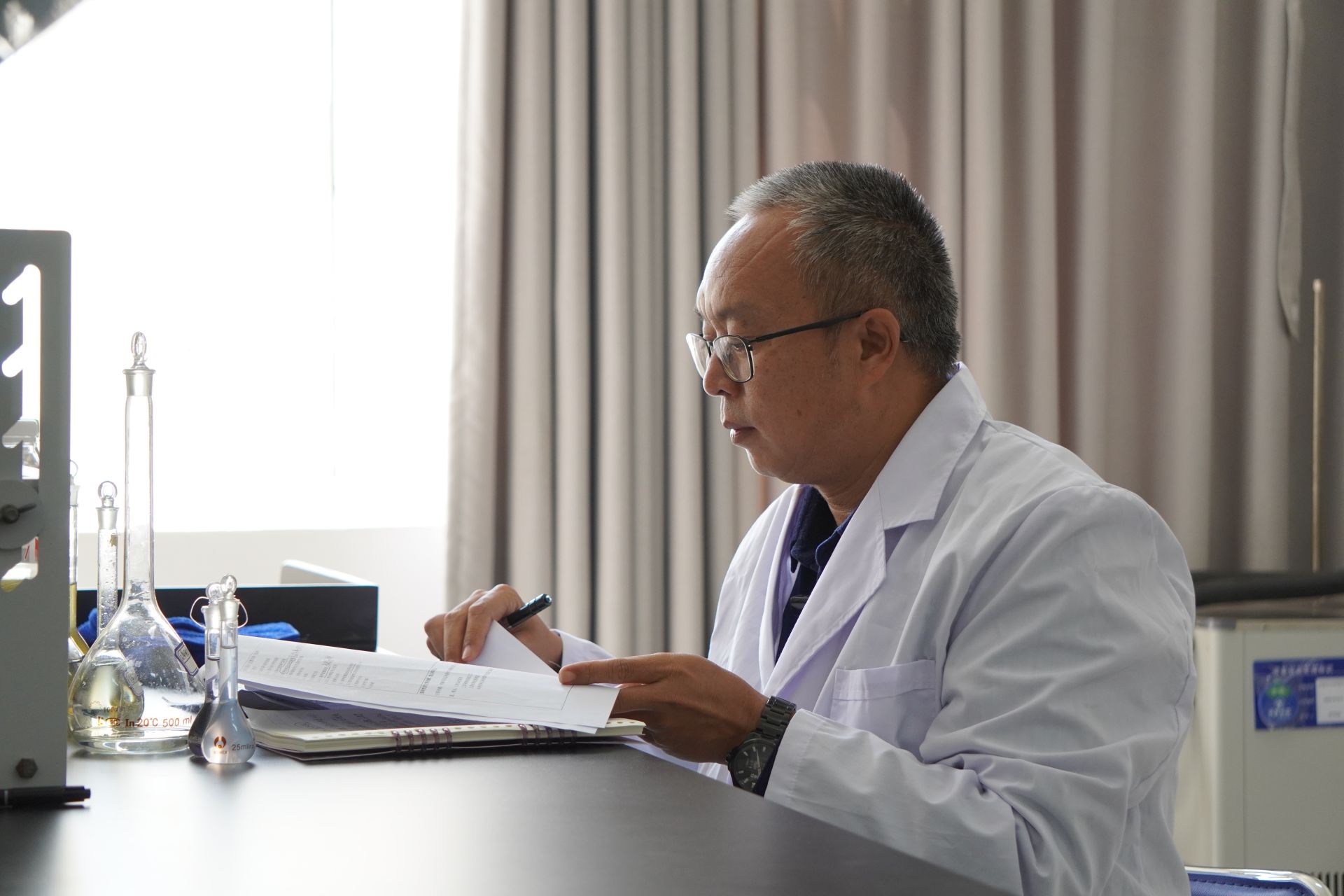

从事科研工作30年的陈中坚研究员,讲起自己的工作经历时,总是神采奕奕。从对科研的痴迷,到田间地头到实验室两点一线的废寝忘食,再到关关难关关过的意气风发以及带动老百姓增收致富、填补科研空白的雄心壮志……他这30年的故事,如幻灯片般,一页页在我们面前生动了起来。

“我从1994年大学毕业到现在,30年时间一直从事三七的栽培和育种工作。”作为土生土长的文山人,陈中坚对三七有着很深的感情,大学时他便多次查询关于三七的相关研究,但记载少之又少。于是,从云南农业大学毕业后,陈中坚毅然选择到文山州三七研究所工作,从此开启了他的三七研究探索之路,30年从未中断过。

陈中坚与其团队研究的主要方向是三七的种植领域,具体为三七的栽培和品种选育方向。而在陈中坚和其团队研究之前,三七是没有品种之分的,也就是说,他开辟的是一条前无古人,无引路之灯,没有任何文献、研究材料作为支撑的未知之路,而这条路他一走,就是几十年。

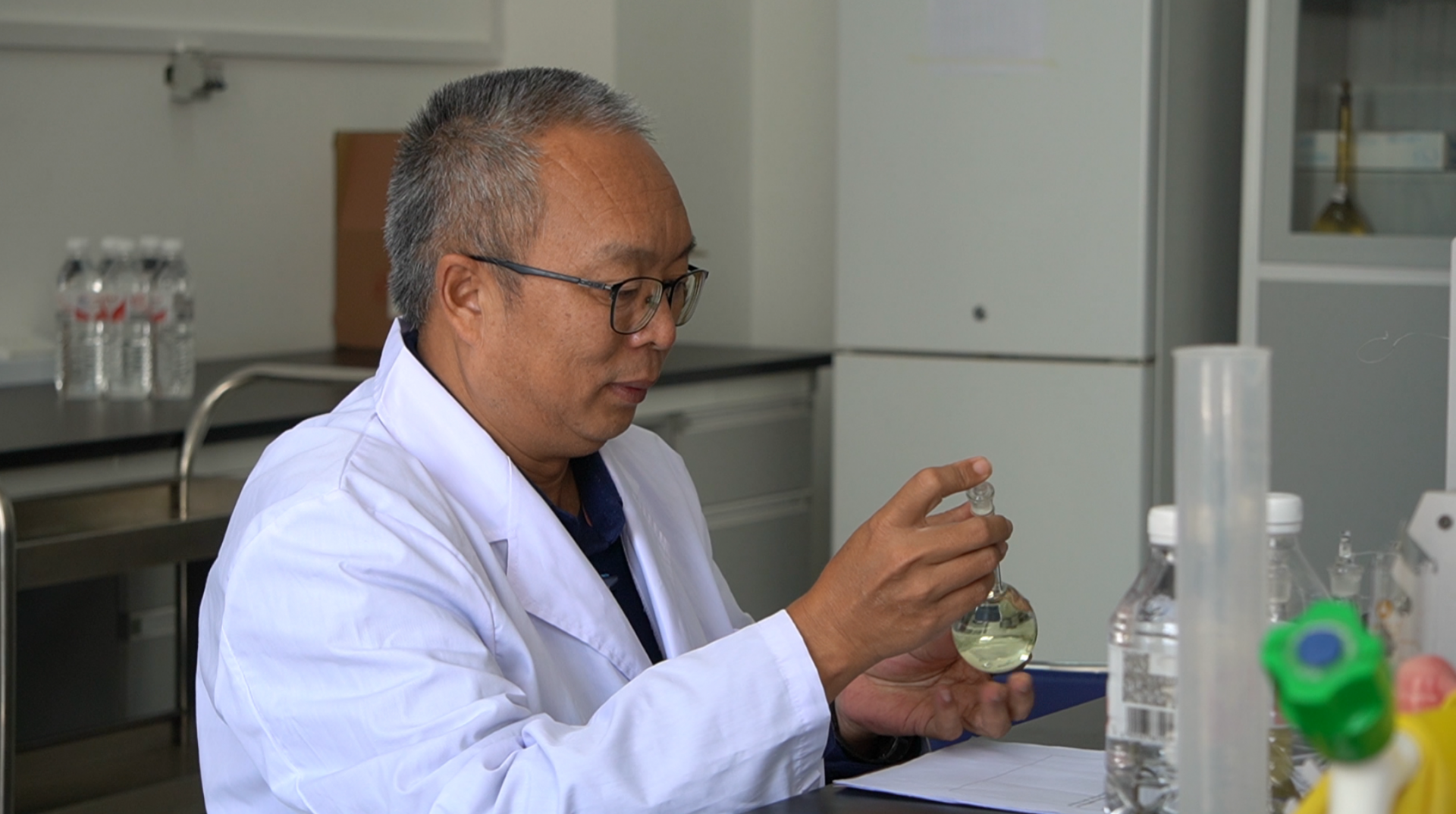

“我着迷的点在于,三七的种植在研究领域里是非常难的。你看我们平时所看到的农作物,第一它的生长周期没那么长,第二它的种植环境不像三七需要个棚子,高温高湿的环境,病害的发生特别的多。正因为它难,所以我们每取得一点进步都是非常欣慰的。”陈中坚回忆起坎坷探索的那几年,眼中泛起明亮的光。

皇天不负有心人,经过近30年的苦心钻研,陈中坚和其团队在三七种植领域的研究取得了三个方面的巨大成果,填补了三七种植在科研历史上的多处空白。曾获得“云南省产业技术领军人才”“云南省有突出贡献专家”“云南省技术创新人才”等荣誉。

实现了三七的品种选育。经过陈中坚与团队成员几十年的刻苦钻研,承担了国家科技支撑计划等科研项目,目前三七已经有了13个品种,其中2个品种获得农业农村部植物新品种保护权,结束了三七没有品种的历史。“苗乡抗七1号”连续两年被列为省农业农村厅推介发布的主导品种,推广8075.5亩,产生经济价值5814万元,在三七良种产业化过程中迈出了重要一步。

形成了有机绿色无公害的三七种植体系。三七以前对农药肥料的使用控制以高产栽培体系为主,对于农药肥料的控制没有过多要求,随着如今高品质三七的发展,对于它的有效性、安全性要求越来越高。陈中坚通过主持云南省重大科技专项工作,对三七的农药控制技术、肥料的减量增效技术开展了系统的研究,是三七种植迭代升级的一项重要工作,通过这项工作建立了一套完整的无公害三七系列标准。

建立了首个三七智慧农业平台。因三七种植迭代升级以后,对智慧农业有很大的需求,陈中坚和相关的科研机构、高校、龙头企业联合开发了“三七地”小程序,通过该程序能够实现三七种植过程中的智能病害诊断、施肥、选地等功能。

“从科研的角度来看,你能够发现一些空白,能填补一些空白,自己是很欣慰的。”陈中坚说,他刚刚参加工作的时候,整个三七产业产值不到一个亿,种植面积只有两万多亩。那时候,他们经常写科研报告和申请书,“要努力使三七产业的产值过亿元”。而去年,文山三七产业的综合产值已经达到170多亿,种植面积多达20万亩,最高的时候达到100万亩。这些规模的背后,其实是科技的支撑。

“我全程主导参与我们三七原产地产品保护、国家标准的制定,还有文山三七产业发展条例等方面,从科技、政策法规以及标准等方面都看到了产业的进步,还有龙头企业的崛起。和我刚参加工作的时候相比,完全不可同日而语。”陈中坚感慨道。

谈话间,陈中坚拿出一本被收纳得很好的获奖证书,上面赫然写着“中华人民共和国国家科学技术奖励证书”几个大字,足以看出该奖项的含金量有多重!

“这个奖就是我们文山州迄今为止最高的科研奖励,是国家科学进步奖二等奖,我在这个项目里完成了三七品种选育的研究,还有三七的规范化、种植技术的体系,在里面作出了比较大的贡献。”此刻的陈中坚,露出几分自豪,是对自己和团队30年来科研成果的肯定,也是对当年那位毅然踏上未知路途青年的认可。

科研成果最大的体现,便是在产业的应用、示范和推广上,总而言之,要么老百姓增收致富,要么企业使用后能够提高税收。尽管陈中坚的科研之路已硕果累累,但他仍未停歇,依然在三七种植技术产业化应用方面不断努力。“三七产业未来整个发展从技术方面要解决的是高品质三七种植的迭代,我们必须从高产的模式转向高品质的模式,在这个模式里具体的支撑就是新品种,特别是抗病品种的应用。我们的栽培技术、病虫害防治体系,农药的筛选、残留的研究,还有连作障碍的研究,这些都是非常核心的。”

看着如今头发有些花白的陈中坚,依然在细数着往后还要继续攻克的科技难关,记者不由得发问:“陈老师,这30年来您疲惫过吗?”

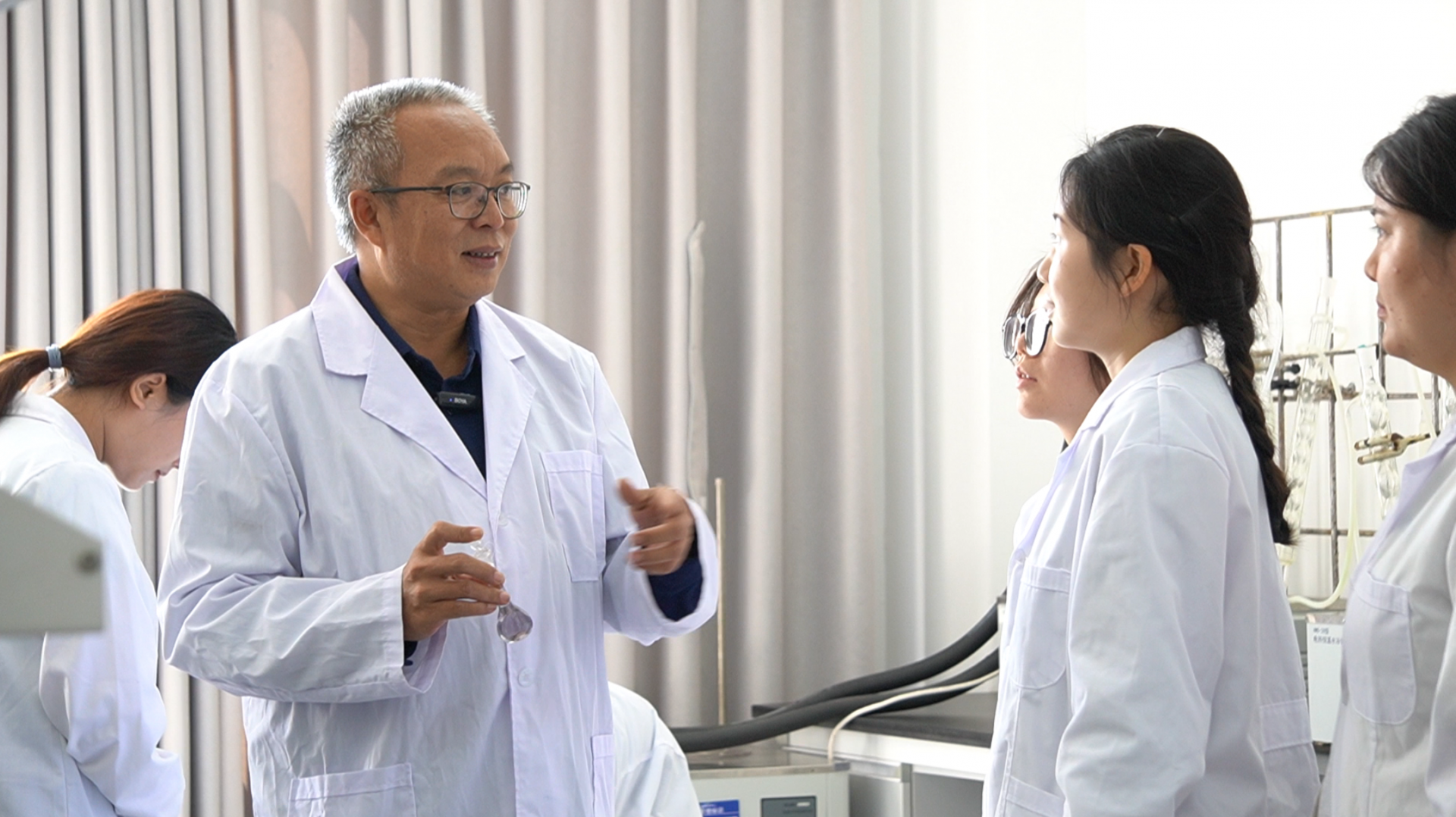

陈老师的回答云淡风轻,他说:“搞科研的人不会疲惫,因为你探索的越多,未知的东西就会越多,要解决的问题方方面面,需要有更强大的团队和决心来做这个事情,但我们有些时候是寂寞的。”

从当年的文山三七研究所到现在的文山三七研究院,再到如今任职的文山学院科技处,陈中坚的研究领域始终与三七形影不离。他是一名科技工作者,也是一位人民教师。他说,研究能力和研究水平取决于团队合作,个人的作用其实很渺小,而培养人才,为文山三七的研究和发展组建更优秀、强大的团队,便是他往后的重点工作之一。

“我在三七种植领域这么多年,还看到三七种植方面存在很多迫切需要解决的问题,我后面几年会努力推动硕士点建设的工作,文山没有硕士点、博士点,对于以后科研发展影响至关重要。而且现在文山学院作为文山唯一的本科院校,有这个使命来做这项工作,我会花很多的精力在文山培育首个硕士点。如果能够实现,我们在三七领域就可以批量的招硕士生,能够带出更多年轻的、优秀的三七科研人才、科研骨干出来,对于我们研究队伍的扩大,作用无法估量。”陈中坚说道。

科研是什么?是三十年如一日的刻苦钻研,是关关难过关关过的披荆斩棘,是明知山有虎偏向虎山行的孤胆豪情,是在未知领域无声探索的寂寞之旅,也是为民造福却隐匿于聚光灯外的甘之如饴……

陈中坚,便是如此。

(记者:姜婷婷 古魏魏)

(编辑:董飞 排版:陆军 责编:侯佑琴 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业