返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

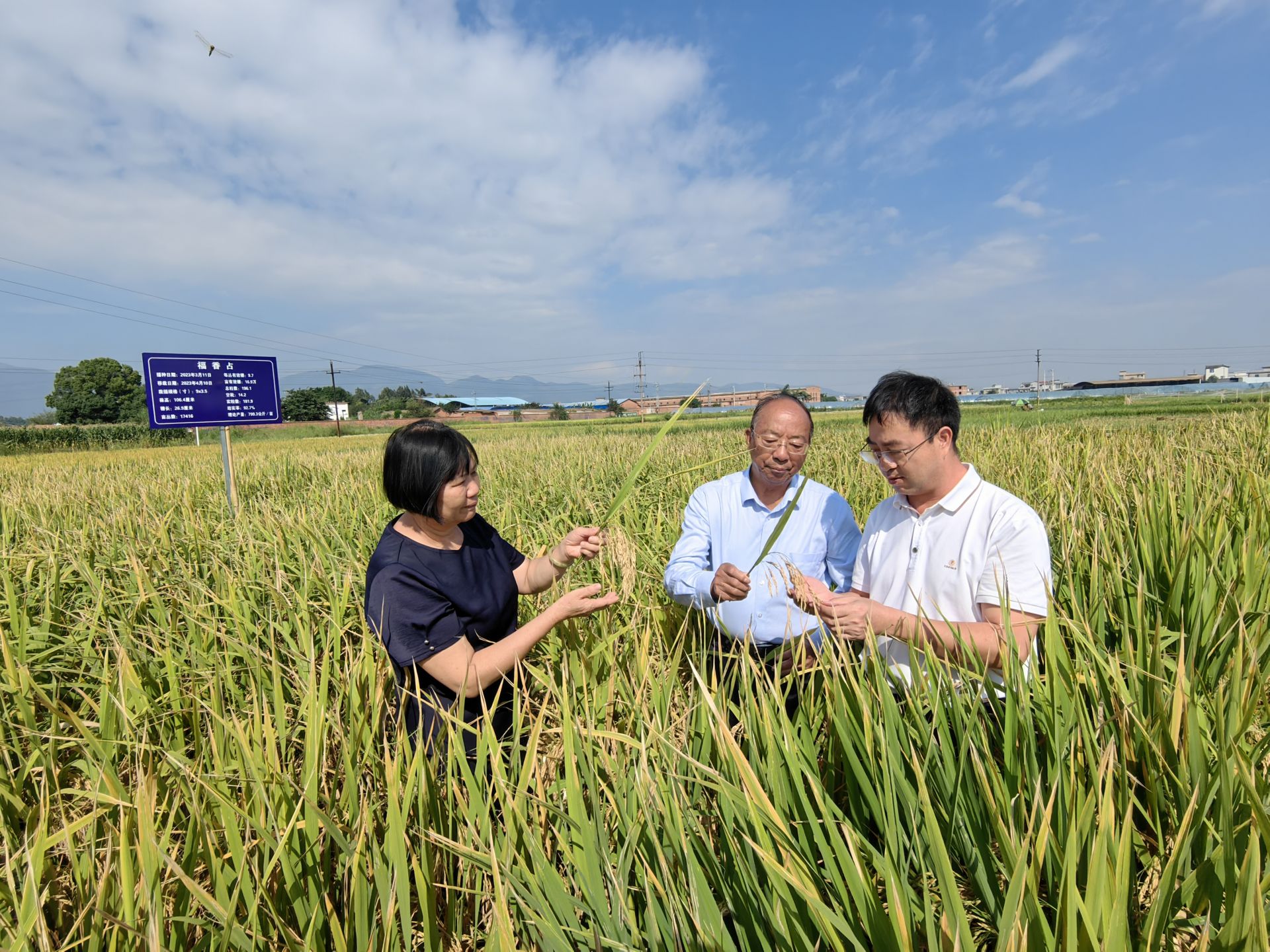

强国复兴有我·科技之光丨罗龙:“水稻就像我的孩子一样”

发布时间:2024-10-23 10:35:15

育种大棚里,一株株试验品种长势正旺。

罗龙俯下身子,放下怀里厚厚的记录本和笔,轻轻揭开实验袋,扶了扶眼镜,透过袋口往里观察一株授粉的稻穗生长状况后惊呼:“结实了!结实了!”想到不久之后又有一个新的稻种资源可进行研究,罗龙黝黑的脸庞上挂起了笑容。

罗龙今年48岁,是文山州农业科学院党组成员、副院长,“兴滇英才计划”产业创新人才、云南省有突出贡献专业技术人才、云南省技术创新人才,从事香型软米杂交水稻育种研究已有22年。20余年来,他长期奋战在农业科研一线,始终恪守入党誓词,处处发挥模范带头作用,系统开展了香型软米种质资源鉴定、评价、创新与利用研究,构建了香型软米杂交水稻育种方法,获国家授权发明专利五项,国家授权保护植物新品种21个,发表科研论文24篇,育成并通过国家审定品种七个,省级审定品种七个,获得云南省科技进步奖四项,获得云南省技术发明奖一项。

1976年3月,云南省曲靖市富源县的一个山区里,罗龙呱呱坠地。在他印象里,从小家乡就以玉米、马铃薯为主食,一年到头只有过年过节的时候才能吃上米饭,从记事起,耳濡目染的现实状况就是农业粗放经营,轮歇耕作,广种薄收,年复一年,农民最终辛苦下来,每年口粮所剩无几,时常为吃饱饭的生存难题发愁。

“这种现实状况和缩影,像一颗等待发芽的种子,深深埋藏在我的心中。”2002年,大学毕业的罗龙抱着立志改变现状,让农民能吃上饱饭,吃上好米的理想和质朴情感,坚定走进文山州农业科学院,搭建起实现个人理想志向的平台。

来到文山工作以后,罗龙对云南丰富的香型软米稻种资源优势十分有信心,全身心投入杂交水稻育种。“从香型软米稻种资源收集、评价及鉴定着手,培育杂交水稻亲本。如果能够选育出产量高、米质好、抗性强的一些水稻品种,提供于农业生产应用,使粮食产量提高,这就是我现在从事水稻杂种优势利用研究20多年的一个梦想。”

水稻育种是一项技术要求精细、严谨且复杂的系统工程,尤其是杂交育种。一个优良品种要从上千个材料中进行杂交组配,然后进行组合鉴定。经过多项指标分析、优胜劣汰,再经几代筛选试验,才能参加区域试验,通过审定后才能应用于生产。

“我们需要把不同的育种材料或者是不同的资源之间进行大量的杂交,从中筛选出来一些对我们有用的基因,再把它导入到现在的云南香型软米之中,筛选出一些新的品种。”每当水稻成熟时,罗龙要在试验田里采集不同水稻材料及品种的数据,看穗形,看籽粒。回到办公楼后,又要量穗长、数籽粒、称重量,一穗一穗地进行挑选、对比、记录,不断优中选优。

从整田、播种、移栽到授粉、收获、考种……面对着枯燥无味、只有节气没有节日,永远追着太阳走的工作,很多人都半途而废了。但罗龙却年复一年,日复一日,苦苦追寻着梦想,默默奉献着自己的青春,无怨无悔地坚持着。

为了加快育种速度和进程,罗龙所在的团队在文山完成一代筛选后,每到10月底就赶赴海南加代种植试验。他就像一只候鸟,冬天迁徙到三亚,夏天又迁飞回云南。“整个过程是非常漫长也是非常煎熬的,但是实际上我们好多时候正在享受这个煎熬的过程。”

由于育种工作具有很强的时间性,如果错过授粉的关键时期,就要再等一年。罗龙记得每次在富宁试验田的经历:“上午10点到下午14:00是水稻盛花期,授粉工作必须在这个时间开展。当时富宁县气温能达到40℃,身上衣服全被汗水湿透,但为了抢时间,太阳毒辣、蚊虫叮咬、稻叶划伤都顾不上了。”

为了有效地利用工作时间,罗龙每天早上七点到试验田,晚上七八点多才回家,整天在田间忙碌着,克服了基础条件差等困难,终于选育出大批不育系、保持系和恢复系,实现了云南香型软米杂交水稻的三系配套。其中,文优198、隆晶优1273、晶两优1125、晶两优5438等七个品种通过国家品审委审定,文优305、豪优247、龙特优927等七个品种通过云南省审定。自主选育的新品种在省内外累计示范推广402.9万亩,新增总产值6.59亿元。可以说,每一个水稻新品种的诞生都经过重重选拔,用“万里挑一”来形容绝不夸张。

“水稻就像我的孩子一样,几天看不到就觉得心里不安。”罗龙笑笑说,孩子常常打趣他,出门玩不积极,听到下田比谁都跑得快。随口一句笑言,道出了罗龙对农业科研工作的热情,更阐述了科研人员的朴素情怀。

老百姓的吃饭问题,就是最大的民生问题。随着人们生活质量、生活品质逐渐提高,对米质的要求也越来越高。20余年来,文山州稻谷总产量从2002年的3.89亿公斤增加到2022年的4.50亿公斤,平均单产从2002年的407.59公斤/亩增加到2022年的427.25公斤/亩。这一成绩来之不易,是一代代农科人不断奋斗的结果。

“我们伟大的国家、伟大的民族,为我们科研提供了非常好的创新环境,稻谷单产水平不断提升,老百姓不再为吃上米饭而发愁,这是科技进步给人们带来的实惠。我们团队依托丰富的云南香型软米稻种资源,围绕粮食安全和种业振兴,不断解决种源‘卡脖子’关键技术,育成品质达国标1级优质米的文富7号等一批杂交水稻新品种,解决了从吃饱到吃好的技术难题。”罗龙说。

随着农业机械化的发展,科技将劳动力从田间地头解放出来,近些年罗龙也在思考,是否能选育出适合轻简化或者是机械化种植的品种,节省劳动力成本、提升劳动效率、提高产量的同时,还能让老百姓吃上更优质好米,吃出健康来。“一方面就是香型软米稻种资源的收集、整理、创制和发掘,研究发掘更多的像产量、米质、抗性或者特异性状的一些基因。另一个方面就是要选育出一批米质比较好、产量比较高、抗性比较强的杂交水稻新品种,提供我们生产上的应用,为粮食安全做出我们自己的贡献。”

几十年如一日,面朝黄土背朝天,但提起水稻育种工作,罗龙仍然干劲满满,对水稻有着说不尽的热爱。“现在越来越离不开水稻育种工作,实际上科学研究是需要传承的,我会继续做好分内的工作,如果说我把它丢了,下一代人来又要从头开始。这不仅需要我的努力,还需要更多年轻的专业力量投入到农业科研当中来。”罗龙看着眼前茁壮的稻苗深情地说。

(记者:满鑫 何昕霖)

(编辑:董飞 排版:陆军 责编:侯佑琴 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业