返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

马洒印记:在融合发展中传承壮民族文化

发布时间:2025-03-10 15:38:01

马洒村位于马关县马白镇北部,距镇政府所在地马关县城约8公里,海拔1370米左右,年平均气温18℃左右,全村分东、南、西、北四个村民小组,占地面积4.68平方公里。全村共有农户300余户1200余人,绝大部分皆为壮族(侬支系),当地自称“布侬”也称“侬人”。马洒村建立于明末清初,至今已有400多年的历史,是马关县人口密度最大、户数最多的壮族聚居村寨。

据马洒村的老人口述:“马洒村由高、王、 田、李四个大姓组成,明末清初,四姓人家先后到来,在这里生儿育女,发展到了现在的四百余户。“马洒壮语:纸马之意。由于村里的壮族男女青年喜欢跳纸马舞,故名“马洒”。

大凡到过马洒村的人都知道,它的村容村貌美而精致;大凡应邀到马洒村参观的人都知道,马洒侬人古乐让人倾倒。感受赏心悦目的壮乡绝妙风景线,领略美轮美奂的民族古朴文化廊,在你的心里,终将被现代文明今胜昔、古朴名著文胜今的感悟所占据,你必定心有所向,某日再来马洒。

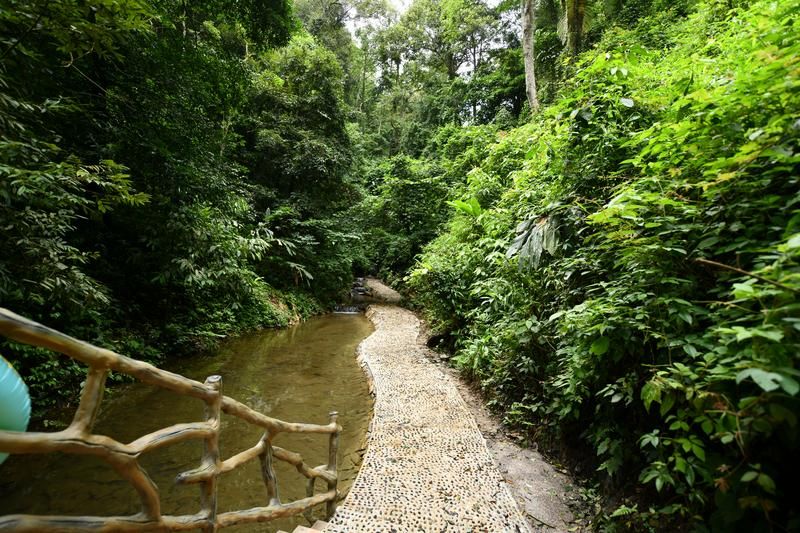

马洒依山傍水,房屋错落有致,村前良田千顷,溪水潺潺,四周古木参天。马洒村保存有神农殿、观音庙、土地庙、龙王庙、春秋楼等,这些楼台亭阁古迹都有较高的建筑艺术价值,这在边疆民族地区极为罕见。

这个古老村庄在建设的布局和规划上十分讲究,村子外围有围墙,村内巷道纵横交错,通向外面的道路有东、南、西、北四座大门,早开晚关;村内的各个巷道也都有小门,村里大大小小的门有24道之多,这样的布局最大的好处就是防窃防盗,如果一旦遭盗窃,村里的人就会把所有的门关掉,偷盗者就算是逃出了小门,也逃不出大门。

现在,还有老人讲起马洒村村内巷子错综复杂、巷深却考究的深远影响力。其他壮族村寨的长辈们经常会拿记性不好、做事丢三落四的女儿开玩笑:今后把你嫁到马洒去,让你出去一趟都找不到自己的家。毕竟,以前马洒村的房屋建设风貌都差不多,如果不注意,还真看不出什么差别来。

400多年的村庄,400多年的历史传承,走进马洒,走进杆栏式建筑,走在青石板铺就的村道上,见证民族文化的历史淀积,抚摸锃亮墨滑的石墙凸痕,感悟民族精神的经久不衰。

马洒村传统的杆栏式建筑以土木结构为主,屋前是一片青石板铺就的空地和一座用石墙垒起的晒台。一段台阶通向晒台,晒台与房屋二楼相连,二楼前有一条走道,走道边是一溜精致的栏杆,栏杆当中是一个道口,它与晒台和正屋神龛是一条线;一楼是养牛养马养牲畜和堆放农具的地方,二楼住人,顶楼堆放五谷杂粮,就这样的一间房屋,都会被壮族同胞们安排得井井有序;挨着正屋的一般都设有耳房,那就是厨房了。

随着时代的变迁,虽然现在村里大部分房子已是现代建筑,但仍然还保留10余座古老而富有壮族民居特色的杆栏式建筑。这些建筑以土木结构为主,一楼关牛马牲畜和堆放农具,二楼住人,顶楼堆放五谷杂粮。建成这样的房子要从选树开始,树质上乘且越大越好,村里现存只用一大棵树就建成一间房的人家,有一家在这样的房子里已经住了13代。仅这些,就能让我们由衷地敬佩起壮族先辈们的勤劳与睿智了。

马洒村一直传承壮族的长老制度。春节、二月二、三月三、六月花饭节以及相应的祭祀活动都是壮家人非常隆重的节日,而这些节日的活动议程、方式、注意事项都要经过长老们共同议事。节日期间,村民不得外出,就连牛、马等牲畜也不能赶到山上去放养,否则就会受到严厉惩罚。长老们共同议事后确定下来的族规家训具有最高“法律效力”,这是马洒400多年来治村治家的精神支柱。

马洒村“老人厅”坐落在村中央,形如庙堂。“老人厅”建于清道光十一年,是现今文山州境内的壮族村寨中保存得最为完好的老人亭建筑。亭内有神位牌、遐稽碑、进士匾、功德碑等,是村寨集体祭祀和聚会议事的场所。每逢农历正月初二、二月初二,村寨里有一定威望的老者,就到亭内聚会议事,并杀鸡、杀鸭、刀头(猪肉)等,摆酒、点香供奉神农氏,祈求全村寨风调雨顺、五谷丰登。

从前的“老人厅”神秘而传奇,它是封闭的,和现在的祭山神祭龙树活动一样,只让村里的长老(高龄且德高望重者)到场举行祭祀活动,不准妇女和小孩参加和靠近,否则将会触犯神灵,全村遭殃,事事不顺。随着时代的变迁,人们的思想观念有所改变,经过修缮了的“老人厅”古老而光彩。

族规家训二十代,耕读传家400百年。马洒村人杰地灵,“老人厅”内悬挂有“立蒸我民”匾、“培英楷模”匾(民国十六年县长发)、王秉福“进士”匾(西南布政司发)等,除此之外,马洒还出了王恩洪“顶子”,王世珍滇军驻粤十六团团长等风云人物。村里人家以高、王、田、李四大姓为主,有高家的谷子、王家的顶子、田家的裙子、李家的厨子的美誉,而且这四大姓都有流传至今的完整家谱。据这些家谱记载,400多年来马洒治村治家都是依族规家训来进行。先祖们在马洒开基立业之时,就极具长远眼光,他们充分吸纳中原汉族的先进文化,耕读为本,勤俭持家,培育子弟读书成才,所有这些,都记录在“老人厅”平台上。

翻阅马洒的族规家训,察看村后山“文史宝塔”上的碑文,有一副对联,上联为:塔尖似笔倒写天上文章,下联为:山峦如画顺和人间才子,它们都向人们描述了这里的先祖们非常重视文化教育,鼓励后人崇尚学习,积极向上。塔上有这样一段文字依稀可见:“马洒源于四户壮族起家,世代耕读为本……”碑文寄希望村民踏实做人、勤劳致富、向善向学。还记述了自清代中叶以来,读书取得功名、在外建功立业的村中子弟姓名,这对于一个边疆民族地区的壮族村落而言,这些优秀子弟无疑给了村民们自豪、自信和希望。良好的族规家训培养了一大批优秀子弟走出马洒,而这些优秀人物所取得的成就又不断启示村民:要坚持祖宗传承下来的先进理念,刻苦学习,奋发图强,就可以在社会上有一席之地。随着尊师重教理念在村里确立后,各家族纷纷进行续族谱、立牌位、建宗祠等文化创建活动,从而形成了“尊老爱幼、父慈子孝、兄友弟恭、以德为本、以人为善”等处理村落社会人际关系的自觉意识和行为规范。

男主外女主内是壮族人家的传统协作方式,与其他民族相比,壮族妇女是最勤劳、最善良、最好客的。除了家务事外,壮族妇女最拿手的还是做刺绣活、糯米粑粑和花米饭。

自古以来,壮族爱彩,妇女们的刺绣是颇有名的。壮族多用自织的土布做衣料,款式多种多样,胸兜、鞋、帽上喜绣鸟兽、人物、花卉花纹,色彩艳丽、光彩照人。不论谁家,家里人一年四季穿戴的花衣、花帽、裙子、花鞋等,都被她们绣得五彩缤纷。除农事和家务劳动外,她们的时间几乎都用在画花样、绣花、制衣上,绣出的花既要继承传统,又要有所创新,更重要的是要参加每年村社活动时的“媲美”,谁家女人花绣得好,表明她勤劳能干,颇受大家尊敬,就连丈夫脸上都有光彩。

“苗人(苗族)占山头,龙人(壮族)住水头。”壮族村寨都是鱼米之乡,主产大米,种糯谷做糯米粑粑是壮族人千百年来的传统手艺。一直以来,壮族人之间的迎来送往、走亲串戚、红白喜丧事都要用糯米粑粑作为见面礼,而做糯米粑粑的行手就是勤劳的壮族妇女们。

农历六月初一是壮族人自己的节日,俗称过小年、花米饭节(现为“锦壮节”),这个节日的主题就是做花米饭了。做花米饭的工序较多,做起来也很麻烦,但壮族妇女对做花米饭却乐此不疲。首先要选上好的糯米,用水把糯米淘干净,再把淘干净的糯米泡上3个小时左右,然后再把泡好的糯米放到花饭叶水里充分染色,最后把染好色的糯米空干放到砧子上去蒸熟。所说的花饭叶水,就是壮家人传统用的绿色、无公害的染花饭植物,榨成汁后用于花米饭的染色。壮家人的花米饭有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七彩颜色,好看又好吃。

到了马洒,千万别错过去欣赏一下真实古朴的侬人古乐。

侬人古乐大都在当地节日和喜事、丧事之时演奏,不同的场合,演奏的乐曲就有所不同,而乐调也不同。侬人古乐何时传人马洒现已经无法考证,马洒侬人古乐共有24个正调,6个外调(别调),演奏的曲目有《南京宫》《降神腔》《迎神腔》《吉祥音》《满江红》《仙家乐》《胡月》《落地锦》《朝天子》等;乐器有中胡、二胡、京胡、横笛、大小唢呐、扬琴、析胡、古筝、大鼓、脆鼓、大小镲、大小锣、铃、简板、木鱼、大小艺锣、云乐等。

静静地欣赏依人古乐,犹如品尝一杯清茶,耐人寻味,韵意十足;抑扬顿挫的音符,如一碗老酒,香醇四溢,沁人心脾。马洒侬人古乐已和壮族文化融为一体,它不但具有古朴典雅的江南丝竹之风,而且具有壮族传统音乐,既和谐、优美,若行云流水,又古韵迭起,令人听之飘飘欲仙,宛如进入一个神奇的世界。每当夜幕徐徐降临时,静听马洒侬人古乐的演奏,用心感受那古朴典雅的旋律,穿越时空的音符,必定让你有一种流连忘返、长醉不醒的美好感觉。

舞动的俏影,传递的情怀,壮族,是一个能歌善舞的民族,马洒的噗侬噗哨也不例外。在马洒,舞蹈已经成为壮族同胞生活的重要组成部分,尤其是手巾舞和纸马舞。

壮族手巾舞起源于原始的祭祀乐舞,壮语叫“形捏那”。《迎亲舞》是壮族手巾舞的代表,逐步发展演变成了表现稻秧移栽、田间劳作、抢收粮食、晒谷入仓、备办正月、过节美食等丰富的内容。壮族手巾舞动作抒情柔和,通常使用的手法有平甩、横甩、上下抖甩、斜线抛甩等。参加跳舞的男女手持毛巾,和着音乐,以平甩、横甩、上下抖甩等方式和走转跳立、原地踏步等步法集体起舞,这是对打谷、劳作的模拟性表演或对金秋五谷丰登场面的艺术再现,现已成为壮族男女的自娱性乐舞。

壮族纸马舞同样历史悠久,原为丧葬祭祀舞蹈,一般由二人或者一人来跳。舞者双手提着套在身上的纸马,围着死者的棺材舞蹈。其动作以抖、踢、跳、转为主,模仿着马抬头、摇尾、踢脚等姿态绕圆圈。如今,纸马舞发展为群众性娱乐舞蹈,舞者少则20-30人,多则上百人,不论婚丧嫁娶、喜庆节日或迎宾接客都可跳。如今,纸马舞已入选云南省级非物质文化遗产保护名录。

在马洒,壮族同胞除了“舞艺”高强之外,还有一门技艺冠绝群雄,那就是壮族服饰,而服饰上形状多变、精美绝伦的银器却是让壮族服饰的美更上一层楼。心灵手巧的壮族妇女喜爱佩戴银首饰。耳朵戴银耳环,脖子戴银项圈和不同形状的五六条银项链,手上戴圆形、扁形、花孔形等银制手镯,手指上戴银戒指。正是这一爱美之举,成就了马洒银器制作工艺的发展。银器的制作是一项历史悠久、技艺精湛、实用性、观赏性较强的壮族传统工艺,它以鲜明的地方特色和民族特征世代相传,在当地有普遍的群众基础,它的存在,代表了马洒民间工艺发展的缩影。

马洒村的银器制作技艺精湛,主要加工耳环、戒指、手镯、围腰牌、围腰链、别簪、银泡、项圈、吊铃等壮、傣族的银饰品。打制银器工艺也非常复杂,先将银子放入小容器后在炉子上加温,待银溶化后倒入银槽,用铁锤把银条打制成如手指大的四方形,把四方形再打成八方形,再把八方形打制成十六方形,最后用铁夹再抽打成较细的银条。加工制作银牌、银泡、腰牌、花帽边(壮族称为十八罗汉)、鱼铃、项牌等,要先用锡巴炼制成模子,在锡模子上方打制出图形,然后在图形上用錾子錾出喜爱的纹样。加工耳环、腰链、项链等用较细的银条绕在木棒上绕成圈后数圈再剪下来,把圈扣起来最后焊接好。马洒的银器在马关拥有非凡的地位,除在本县加工买卖外,还销往麻栗坡、西畴、屏边等地。

古树、古井、古屋、古亭、古匾、古乐……古色古香,古风犹存,400多年的古老村庄,400多年的文化传承,这是历史长河中流淌的马洒,是世代马洒人赖以生活和繁衍的福祉之地。

如今,马洒在民族特色文化旅游建设方面取得了耀眼的成绩。2019年,马洒村被评为“文山州最美民族村”,入选“2019年中国美丽休闲乡村”名单,被国家民委命名为第三批“中国少数民族特色村寨”,2022年入选“国家级森林康养试点建设基地”,2023年1月成功创建为国家 AAA 级旅游景区,2025年1月成功创建为国家 AAAA 级旅游景区。

莽莽苍苍的原始森林、汩汩而流的山间清泉、依山傍水的古老村落、妙音天成的侬人古乐、热情奔放的纸马舞蹈、绚丽多姿的壮锦刺绣、香甜可口的花米糯饭……望得见山,看得见水,闻得到味道,这是当下美丽的马洒,更是外出游子的悠悠乡愁!我们相信,马洒这颗镶嵌在彩云之南端的明珠,必将在未来发出更为耀眼的光芒。

(记者:何鹏)

(编辑:李娟 美编:冯鹤 二审:谢思思 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业