返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

《云南日报》“奋进文山”整版关注文山州积极探索村级共建理事会工作机制

发布时间:2025-05-25 11:02:47

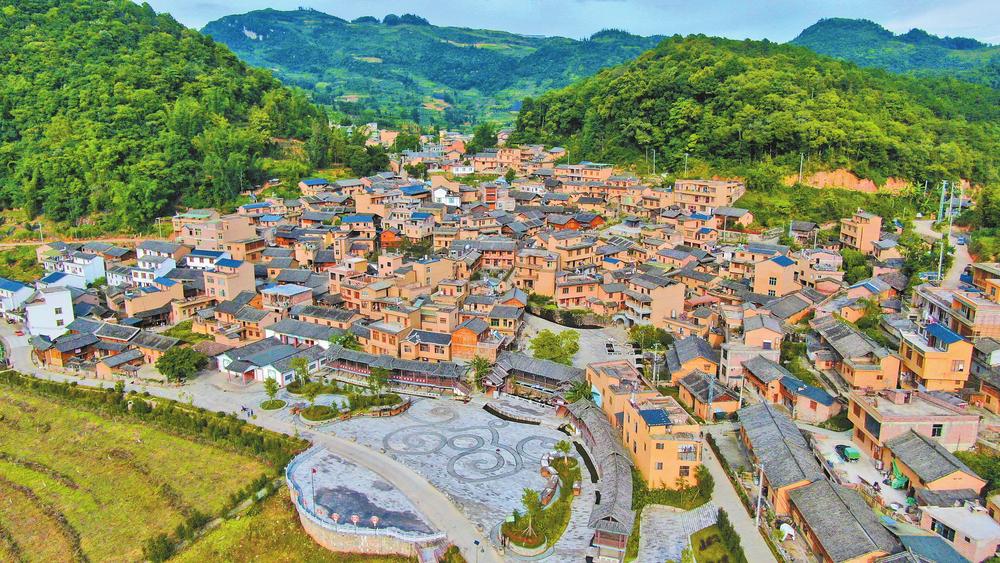

马关县马洒村。 本报记者 张文峰 摄

近年来,马关县在学习运用“千万工程”经验过程中,结合自身实际,形成村级共建理事会,探索了一条基层群众自治的新路子,实现了乡村建设主体由政府转变为群众、工作局面由“政府要我干”转变为“群众我要干”、工作机制由政府大包大揽转变为政民合力建管。今年以来,文山壮族苗族自治州在全州范围全面推广村级共建理事会工作机制,激发群众参与乡村建设的内生动力,加快构建共建共治共享的基层治理格局。

村级共建理事会工作机制发端于马关县都龙镇绿美村庄建设。当地创新运用“千万工程”经验,从农村环境整治破题,逐步将自建委员会工作范畴延伸至乡村治理与建设各领域。

文山州采取“1+N+1”的模式形成村级共建理事会。“1”即一个村(社区)共建理事会;“N”即在各村(社区)形成若干个专业服务组,如建筑施工组、水电组、道路运输组等;最后一个“1”即每个村(居)民小组形成一个共建小组。共建理事会、专业服务组、共建小组成员均通过组织引荐、群众联荐、个人自荐等方式产生。

村级共建理事会工作机制主要职责有四个方面:一是组织发动群众,二是实施自建自管,三是搭建服务平台,四是维护村规民约。引导群众自己“说事、议事、主事”,自下而上推动,共建宜居宜业和美乡村。

组织自己建。自建委员会是一个群众性志愿组织,其组建方式完全不同于村民委员会的组建,通常由村(社区)党组织书记担任主任,群众推选5至7名委员,下设由辖区内党员、工匠、致富带头人等组成的自建小组,并采取村播宣传、发放聘书等方式吸引更多人加入。

需求自己提。坚持“群众的事群众说了算、大家的事大家商量着办”原则,通过村民夜话、院坝会、火塘会等方式,广泛收集群众诉求建议,制定村庄发展规划及有关专项建设计划,采取“一事一议”“一组一案”“一户一策”共定建设方案,让群众对自己的家园“建什么、怎么建、建成什么样”拥有决定权。

资源自己筹。推行“党委政府补一点、村组集体出一点、乡村能人捐一点、群众凑一点”的“四个筹一点”和“政府统购材料省一点、群众投工投劳省一点、施工成本省一点、变废为宝省一点”的“四个省一点”,整合各方资源投入乡村建设。

服务自己做。以马关县举例,该县各村庄分类组建了总数近5000人的绿化美化、医疗服务、建筑施工、水利水电、种植养殖、民间艺术等专业为民自建小组833个,通过“群众点单—自建委派单—自建小组实施—群众评议”方式,将集体服务和个人服务、攻坚服务与日常服务、志愿服务与有偿服务相结合,为村民提供精准服务。

共建委员会充分尊重、依靠、发动群众,为构建党组织领导的自治、德治、法治“三治”融合的乡村治理体系探出新路径。该模式解决了过去政府大包大揽、群众需求久拖不决、公共设施管护难等问题实现了乡村建设规划、施工、材料、人工成本“四个节约”,涌现出“给我一吨水泥、改变一个村庄”,农村生活污水治理“大三格、小三格”,社区治理“红管家”志愿服务等典型经验,社会治理效能有效提升。目前,该模式已推广至全州1022个村(社区),覆盖率达100%,和美乡村建设质效齐升,群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

走进马关县都龙镇茅坪社区茅坪村小组,只见干净整洁的村道旁,绿树成荫,鲜花绽放。村民们在休闲广场聊天、散步,享受着乡村生活的惬意。

“以前这里又脏又乱,大家都不愿意来。现在在共建理事会的带领下,我们自己动手,把这里变成了休闲的好地方。”在铸牢中华民族共同体意识主题广场,茅坪村小组副组长王万林向记者介绍着村里的变化,言语中满是自豪。80多岁的安顺玉老人在一旁频频竖起大拇指:“日子越过越好,多亏了共建理事会!”

近年来,文山壮族苗族自治州以党建引领、村级共建理事会牵头、群众主体为原则,以农村人居环境整治为主攻方向,积极发挥村级理事会作用,组织发动群众参与农村“两污”治理和绿美乡村建设,让村民成为美丽乡村建设的主角。

茅坪社区党总支书记胡明昌介绍:“通过这种模式,我们把党员和能人等凝聚在一起,大家心往一处想,劲往一处使,共同为乡村建设出谋划策、贡献力量。”在党组织引领下,共建理事会积极收集群众诉求,商议乡村建设规划,协调各方资源,让乡村治理有了“主心骨”。

马关县坡脚镇坡脚村委会大讯村内,干净整洁的进村道路串联家家户户。村道地下埋设排污管,各家门前水龙头旁设隔油池,小池连大池形成管网,生活污水治理成效显著。

坡脚村党总支书记杨宗祥站在村里新旧面貌对比图片墙前介绍:“以前,污水横流是村里的一大难题。后来,我们成立了共建理事会,发动群众投工投劳,大家有钱出钱、有力出力,短短几个月时间,就完成了污水治理工程。”村民李朝应家的庭院里满是多肉,这些多肉不仅美化了庭院,还成为家庭增收的新途径。“以前院子里乱糟糟的,现在在共建理事会的指导下,我们把院子打造成多肉庭院,不仅美观还能卖多肉赚钱。”李朝应笑着说。

通过推广运用村级共建理事会机制,文山州乡村面貌焕然一新。2024年,全州建成农村卫生户厕3.99万座、自然村公厕230座,农村卫生户厕覆盖率达77.21%;行政村(社区)农村生活污水治理率达71.44%,1016个村(社区)中建立执行垃圾清运收费制度比例达99.03%,全州镇区和村庄垃圾设施覆盖率分别为100%、99.41%。

丘北县八道哨乡矣堵村委会阿诺村小组依托共建小组,发动群众投工投劳参与污水管网、庭院改造建设,节约资金110余万元,村容村貌焕然一新,村民还吃上了“旅游饭”;广南县旧莫乡板茂村委会董弄村小组通过共建理事会群策群力定规划,“双轮驱动”补短板,仅用63.21万元就完成了原本预算214.08万元的项目建设,实现了花小钱办大事。

如今,在文山州的广大乡村,村级共建理事会如同一股强劲的动力,推动乡村治理和乡村振兴不断向前。村民们在共建理事会的带领下,用勤劳的双手创造着美好的生活,一幅幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴画卷正在徐徐展开。

青山叠翠间,大片黑色遮阳网在山坡上绵延铺展,网下一片片黄精茁壮生长,绽放着生机盎然的绿意。雨季将至,眼下正是种植滇黄精管理的关键节点,马关县大栗树乡新寨村党支部书记、共建小组长李兴明领着小组成员一出现,村里种植户便团团围上。“我今年刚开始种黄精,不知道怎么管理,现在要注意些啥?”“我这块地出现了红蜘蛛,怎么防治,用啥药效果好?”……“不要用大肥,要注意药物配比,平时观察得勤一点。”查看着黄精长势,共建小组成员穿梭在田间地头,耐心为每一位种植户答疑解惑。

“原来村里产业薄弱,只有零星农户种植三七,不少人外出务工谋生。”李兴明回忆道。2023年,依托社区共建理事会,新寨村组建共建小组,李兴明主动外出考察商机,“黄精种植投资低、效益高,市场需求大,利用村里的土地和气候优势种黄精,一定有前景!”回村后,李兴明在村里示范种植黄精20亩,产值达68万元。随着成效逐步显现,村民们纷纷上门请教。

“现在村里60%以上的人家都在种植黄精,投入低、效益高,共建小组手把手传授经验,还对接企业和收购商销售,为我们保驾护航。”去年,在外务工多年的蔡中万眼见家乡中药材产业越来越红火,返乡种起了20亩黄精。

如今,依托共建理事会,新寨村种植重楼、黄精、百合、石菖蒲等10余种药材1068亩,产值达1268万余元,还带动群众发展肉牛养殖项目,全村养殖肉牛160余头,产值达108万余元。全村外出务工的青壮年从90人减少到40人左右,2024年全村人均纯收入达2.5万余元,村民在家门口鼓起了“钱袋子”。

以党建为引领,以共建理事会为机制化手段,文山州充分发挥各类乡村人才的“领头羊”作用,优化乡村资源配置,激发乡村振兴的内生动力,积极探索村企联建、特色农业等多元发展路径。

盛夏将至,文山市新平街道红旗社区庄子田村5000亩石旮旯地里,金灿灿的花朵在长满尖刺的仙人掌叶片上开得热烈。在自家仙人掌地里,村民马成丽正忙着摘下花朵售卖,“市场价格好,花能卖80元一公斤,等7月果子熟了卖到合作社,还有土地分红,一年下来,收入不少。”

很难想象,曾经的石漠荒山如今植满青绿,庄子田村也成为全国仙人掌种植面积最大、产值最高的村。今年,仙人掌叶片产量预计达2000吨,仙果产量预计达800吨,产业链综合产值向2400万元迈进,户均增收6万元。

改变的关键,就在于资源变资产、资金变股金、农民变股东,实现村民共同参与、共享发展。依托村级共建理事会工作模式,新平街道组建了11个村级共建理事会、11个专业服务组,共34支民服队、民议队及72个居民小组共建小组。在民服队与民议队的商讨下,红旗社区共建理事会提出了成立合作社大力发展仙人掌产业的思路。

产业发展之初,村里不少群众存在“恨人有、笑人无”的消极心态,做产业也不积极。“开院坝会、群众会,将各自散种、各打算盘的收益与合作种植、共算‘大账’的收益对比,帮群众算清增收账、发展账。”庄子田村党支部书记鲁春红说,在红旗社区共建理事会的指导下,庄子田村采取“党支部+合作社+基地+农户”模式,吸纳全村106户近5000亩土地入股合作社,实现了农户100%变“股民”,全村土地100%变“股权”,12名理事会、监事会成员全程进行技术指导,对接市场、统购统销。

“农户与集体经济有深度利益联结,产业振兴才有内生动力。”鲁春红说,通过“股权制”整合化运作,除了果实的收益,村里按照“235”分配方式完善联农带农机制,即20%作为产业后续发展资金和村集体收益、50%由土地入股面积占比返利农户、30%由全体村民共享,确保人人有收益。“‘股权制’把合作社与村民的利益紧紧绑在一起,大家只有一个目标——把产业搞好。”

产业共育、利益共享,集体增富、村民增收。同新寨村、庄子田村一样,富宁县田蓬镇上寨村、丘北县八道哨乡阿诺村、广南县六郎城村等一个个村庄也依托共建理事会工作机制,不断凝聚起乡村振兴的发展合力,实现从“空壳村”到“富裕村”的美丽蝶变。

在文山市东山彝族乡前进村委会板板桥村小组,10位网格组组长组成的“七乡好商量”志愿服务队,几条板凳一凑就能围坐召开理事会,为村里大小事务出谋划策。

“多年前,村里治安问题突出,三天两头为争地界、邻里问题吵架。”组长感叹道。“如今,村民有事儿就找服务队,治安好了,矛盾少了,共建理事会是居民自治的‘好管家’。”接过话茬,村民李江用几句话道出了村民共同的心声。

近年来,板板桥村依托村级共建理事会工作模式,以党建为引领,建立党员先锋队、自建理事会、“七乡好商量”志愿服务队及村规民约执行队四支共建理事会队伍,带动300名村民加入“微组织”。以就近就地为原则,将159户农户划分为10个网格区,以网格为单位开展“微自治”,网格员上门入户收集居民意见,排查矛盾纠纷,充分发挥群众主体作用,真正实行“自己的事情自己管、自己办”的基层民主管理方式。

截至目前,“七乡好商量”志愿服务队收集群众意见46条,走访重点困难特殊人群28户,共排查矛盾纠纷9起、化解9起,成功化解一起历时12年的矛盾纠纷。“公共设施的维护、下水道的疏通、清扫保洁、水网改造、矛盾纠纷等,都通过共建理事会得到了解决。”村庄的变化,村民李江看在眼里,满意在心里。

以基层党组织为引领,文山壮族苗族自治州充分践行党的群众路线,将村级共建理事会工作机制与乡村治理深度融合,在城乡社区治理中广泛实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,充分激发群众参与基层治理的内生动力。

“以前,邻里矛盾纠纷化解、公共设施建设等工作多由村‘两委’按职责抓好落实,社区事多人少,恐有疏忽。”西畴县兴街镇新兴社区党总支书记张维婵对此深有体会。新兴社区是西畴县最大的易地扶贫搬迁安置点,安置了全县9个乡(镇)423户1786人,安置区群众经济基础薄弱、抗风险能力弱、老弱病残等困难群体多,社区内各类问题交织。

如今,通过组建村级共建理事会,以“三必到四必访”“接诉即办”等机制为抓手,实体化运行“微网格”,在职党员、热心居民纷纷被吸收“入网”,治理单元逐渐变小,治理队伍不断壮大,逐步构建起“民事民问、民事民管”的新格局。

一大早,西畴县兴街镇新兴社区2栋网格员阳自富便四处入户探访。一家家推门,一户户问需,这样的工作每周至少一次。“困难特殊家庭、外出返乡家庭是我们重点走访的对象,哪家有几口人,家里有什么困难,我都清楚。”从帮助居民缴纳水电费、安装电灯到协调家庭纠纷、探望因病需常年服药的村民……担任网格员近半年,阳自富不仅掌握了网格内的大事小情,也成了大家贴心的管家人。

“共建理事会充分发动群众、组织群众,建立走访机制,有矛盾能做到第一时间发现、第一时间化解,小事不出村,大事不出乡。”张维婵说。通过整合网格内单位、社会组织、物管等资源力量,西畴县1.1万余名各级党员干部、村(社区)“两委”干部、网格员组建“必到必访”小分队,嵌入县、乡、村、组4088个微网格,对各类风险隐患早预判、早介入、早应对,对能就地化解的矛盾纠纷第一时间化解,对重大问题及时按程序上报,杜绝将小事拖大、大事拖炸。

在马关南山幸福社区,共建理事会设立物业服务组,整合人员、优化服务,实行物业服务组和网格自建小组成员多岗位“一肩挑”,每月轮流为小区提供治安巡逻,解决修剪绿化、劳务派遣、水电维修等事项300余件,社区物管费从每月每平方米0.5元降至每月每平方米0.1元,真正把利益让给群众。丘北县八道哨乡大红布村则推行“党建+村规民约”,由村内共建理事会成员负责规约的执行治理,倡导移风易俗,反对高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。村庄从环境脏乱差、邻里纠纷不断、陈规陋习难改的“问题村”转变为村庄美、风气正的文明新村……如今,共建理事会在文山州全面开花,广大群众主动投身乡村治理,从办实事到解难题,再到强善治,幸福生活不断升级。

(《云南日报》记者: 张文峰 王世涵 黄鹏)

(美编:冯鹤 二审:谢思思 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业