返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

十万亩药田织就富民锦缎 马关县八寨镇中药材产业振兴的“山乡实践”

发布时间:2025-06-20 15:12:22

清晨六点,马关县八寨镇芦差塘村的雾气还未散尽,重楼种植大户周忠良已蹲在自家药田里,小心翼翼地拨开叶片查看根茎长势。“这株重楼今年能卖上千元。”他粗糙的手掌拂过巴掌大的叶片,眼角笑出皱纹,“搁在五年前,我哪敢想靠种药材能住上新房?”周忠良的蜕变,是八寨镇将10万亩荒山变成“绿色银行”的缩影。这个滇东南小镇用十年时间,在喀斯特山地间编织出一张中药材产业网,让5434户农户捧上“药饭碗”,人均年增收1.45万元。从零散种植到产业集群,从“靠天收”到科技赋能,八寨在广袤大地上书写了乡村振兴的“山乡实践”。

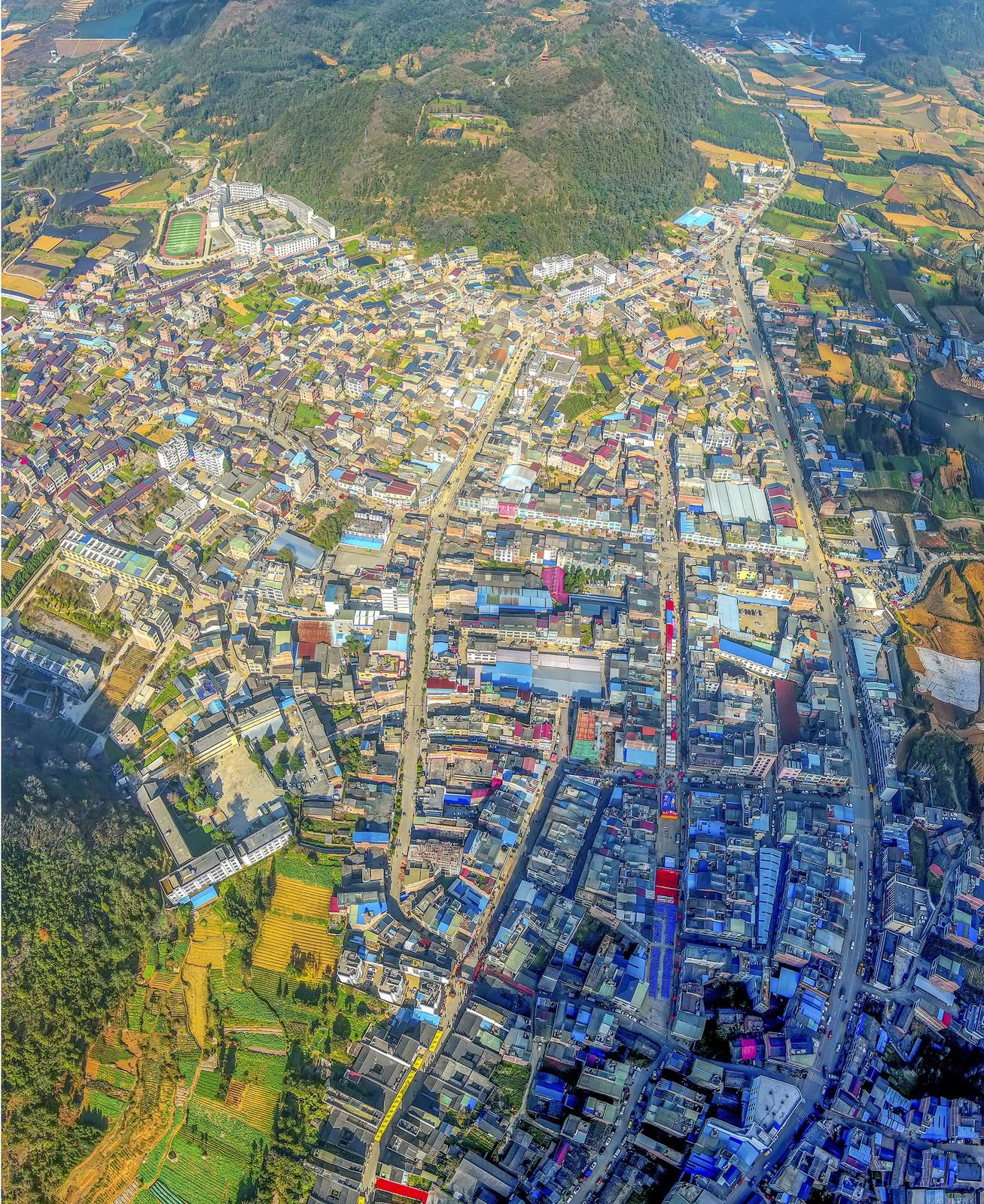

站在八寨镇龙马山巅远眺,只见层层叠叠的药田顺着山势铺展,砂仁的墨绿、三七的嫩青、重楼的绛紫、黄精的嫣红……各种药材的颜色交织成七彩地毯,正顺着那么过河延伸到远方。谁能想到,这片占地10万余亩的“药材海洋”,曾是旱涝不保收的贫瘠山地。

——数据里的产业分量最有说服力。截至2024年,全镇中药材年产值6.38亿元,占马关全县中药材产业的四分之一。其中砂仁种植46704亩,每三株云南砂仁就有一株产自八寨;三七8666亩,撑起全县六成种植量;薏仁653亩,占比高达75.2%,堪称“薏仁之乡”。1133户登记经营主体、19家购销大户、3家初加工企业,勾勒出初具规模的产业轮廓。一条条信息,饱含着八寨产业发展的艰辛;一串串数字,代表着八寨人民致富的希望。

——大自然馈赠的立体气候优势在此展现得淋漓尽致。从海拔443米的河谷到2207米的山巅,“十里不同天”的气候带孕育了9大类土壤,让砂仁、三七、重楼等数十个品种各得其所。浪桥村村民蔡清洪的三七园里,腐殖质层厚达20厘米,“这种黄棕壤最养三七,皂苷含量比普通地块高2个百分点。”他随手刨开黑土,露出纺锤形的根茎,“去年卖了30万元,够孩子读大学四年开销嘞。”

“我们村平均海拔1350米,气候湿润,土地肥沃,非常适合砂仁种植。2024年底,砂仁在地面积达1.52万亩,种植农户400余户。今年,八寨镇争取了500 万元衔接资金在夹马石村建设百亩砂仁示范基地。示范基地建好后可以为农户提供砂仁种植技术培训和学习的地方,吸引更多外出务工人员返乡创业,实现家门口增收。”夹马石村党总支书记、主任说道。

——传统种植的现代升级让老把式焕发新生机。八寨种植三七的历史可追溯至清代,一直以来都是“文山三七”种植的翘楚,近几年更是风光无限,文山第九届、第十届三七节“七王”桂冠均落户于此。当传统经验遇上现代农业,便催生出“新药农”群体。八寨以“户户有产业,人人懂技术”为目标,将辖区内农药化肥经销商、各村(社区)种植能手和致富带头人纳入特色农业产业人才库,组建起一支“做给农民看,带着农民干”的乡土人才队伍,实现了从传统农业到现代农业的升级。

“通过技术培训,我将三七种植的‘遮阳网+有机肥’模式嫁接到重楼栽培中,亩产从500公斤提升至800公斤,单价突破200元/公斤。”种植户周忠良骄傲地说。像周忠良这种“老经验+新技术”的融合,让八寨中药材形成“产量高、品质好”的口碑。

在八寨镇中药材产业的崛起史上,基层党组织如同精密的“导航系统”,将分散的农户、零散的地块拧成发展合力,通过产业规划布局,让群众发展产业找到方向和路径。

在镇产业规划中心展示墙上,挂着一张“一园两厂三片区”规划图——东北部的名贵药材区、中部的传统作物区、西南部的砂仁热带水果区,像三块拼图构成产业矩阵。“我们制定了‘1033’产业发展计划,以每户农户至少发展一亩经济作物的‘一亩经济’工程为切口,着力推进三七、重楼、黄精等中药材种植面积达 10万亩以上,蔬菜、辣椒、生姜3个产业每个种植面积1万亩以上,热带水果、烤烟、万寿菊3个产业每个种植面积5千亩以上。”镇党委书记田勇信心满满地说道。

——能人培育工程让技术活水涌进田间地头。通过“宣教、选用、帮带、施教、扶持、建制”六步工作法,全镇培育出160余名致富带头人、280名土专家。芦差塘村党支部书记周忠良不仅自己种重楼致富,还带动37户村民组建合作社,免费传授“林下仿野生种植”技术。“去年合作社帮大伙卖了120吨重楼,每公斤多卖30元。”他翻开账本,密密麻麻记着每户的增收明细。

——技术培训网络织就产业保障网。发挥综合保障和技术服务中心作用,建立“1+N”帮带模式,从技术、销售等方面对群众进行“一对一”指导。以促进种植技术优化、提升中药材产品产量和质量为目标,邀请州检验监测认证院、州三七和中医药产业发展中心、文山七麟三七科技、县中药材产业发展中心等专家每月到八寨“坐诊”,每年举办10余期培训班,5000余名药农掌握了病虫害绿色防控技术。茅草寨村村民王伟指着黄瓜地里的黄色诱虫板说:“以前打农药每亩成本 300元,现在用生物防治省下200元,药材还更值钱。”

——金融活水破解产业资金瓶颈。针对中药材“投资大、周期长”的特点,八寨镇协调4家金融机构推出“药农贷”,2900余户获得2.03亿元贷款。三七种植户蔡清洪用50万元贷款扩建了三七烘干房。“以前鲜三七只能卖60元/公斤,烘干后能卖260元,利润翻了两番。”金融支持让产业链条从种植向加工延伸,3家加工企业年处理鲜品1695吨,初加工产值达4000万元。

走进八寨镇中药材加工厂,机器轰鸣中,新鲜砂仁正经过清洗、烘干、切片三道工序。“以前农户在田埂上卖鲜货,收购商压价到30元/公斤,现在加工后能卖80元,每亩多赚5000元,”厂长李彩庆抓起一把烘干的砂仁米说到。这个总投资800万元的加工厂,年处理砂仁200吨,带动周边200户农户增收。

——联农带农机制让小农户融入大市场。镇里探索出“党组织+公司+村集体+基地+农户”模式,1500万元衔接资金注入农产品加工车间等项目,建成后加工年产值将达6000万元。在百亩砂仁示范基地,农户以土地入股,不仅每年获得800元/亩的租金,还能参与分红。“去年基地赚了45万元,每户分了3000元。” 基地负责人算着账,眼里满是笑意。

——药旅融合开辟了增收新渠道。八寨以“打造两条线、办好一桌宴”的旅游旅居发展思路,将上片区芦差塘风电场和名贵中药材观光园、下片区万亩砂仁连片示范观光区、花坝神谷“药田花海”串联起来,在旅游环线中纳入观光农业景点。同时,结合康养旅居发展规划,将中药材与八寨美食、中药材与养生结合起来,创新研制出铜锅药膳鸡、羊肉黄精尖、全药宴等具有八寨特色的药膳产品,进一步延伸了中药材产业链,为群众增收注入新活力。农家乐老板推出的“全药宴”一桌需提前三天预订,“上个月赚了2万多,比种玉米强多了。”这种“观赏+体验+餐饮”的模式,让中药材从农产品变身旅游商品。“下步,我们将把老街角片区建成‘药膳一条街’,让旅客不仅知道八寨有美景,还有‘药食’。”八寨镇党委副书记谢青交介绍道。

——基础设施升级筑牢产业根基。近年来,八寨镇争取到中央以工代赈、产业基础设施建设项目4000余万元,建设了产业道路100余千米、新增蓄水池10000余立方米,有效改善了群众发展中药材的基础条件,解决了“运输难”“灌溉难”问题。在那古博新村,刚修好的水泥路直通药田,农户用三轮车运药材,单程从之前的马驮1小时缩短到现在的15分钟。“以前靠人背马驮,现在三轮车能拉1000公斤,省时又省力。”基础设施的改善,让药农发展产业的底气更足。

夕阳西下,周忠良走在回家的路上,药田在余晖中泛着金光。他掏出手机查看重楼市场行情,屏幕上“八寨中药材产销群”正热闹非凡,致富带头人分享着种植技巧,收购商发布着最新报价。“现在不愁技术、不愁销路,就盼着加工厂快点建成,等重楼卖了钱,我要给儿子在县城买套房。”他望着远处的施工工地,眼里充满期待。

这片浸润着汗水与希望的药田,正成为八寨百姓的“幸福靠山”。从脱贫攻坚到乡村振兴,十万余亩中药材不仅绿了荒山、富了百姓,更探索出一条山区特色产业高质量发展的新路径。当药香飘向远方,八寨镇的“药田花海”正成为乡村振兴画卷中最绚丽的篇章。

(记者:何鹏)

(编辑:毕琰雯 美编:陆军 二审:侯佑琴 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业