返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

剥隘大码头和剥隘粤东会馆

发布时间:2025-06-12 10:53:12

时光荏苒,沧桑巨变。事物随着岁月变迁而消逝,但革命先辈的足迹没有随着时间的流逝而湮灭,红色的记忆也没有在历史的深处褪色。滇黔桂边大地如同一部厚重的历史书,无处不在的革命遗址遗迹正是先辈在滇黔桂边区斗争历程的深刻记录。阴暗潮湿的“红军洞”磨炼出战士的铮铮铁骨,尸骸累累的“万人坑”见证了共产党人的钢铁意志,柔和甜美的壮音更唱出《国际歌》的理想与斗志……透过它们,可以清晰地听到革命的号角,看见战场的硝烟,感受到激扬澎湃的革命豪情。

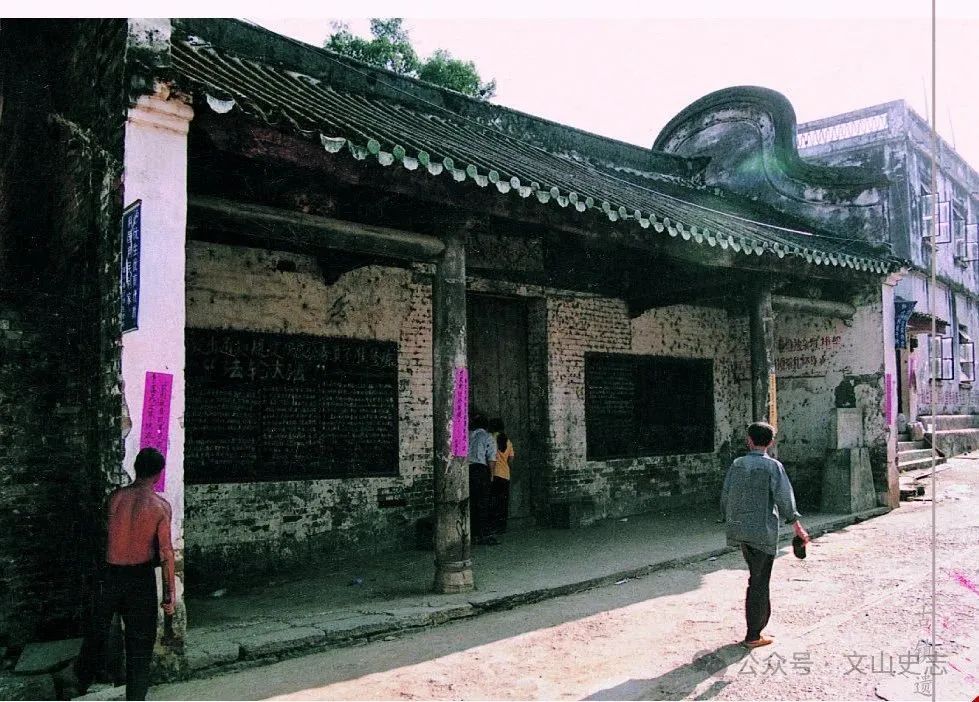

边陲重镇剥隘位于富宁县东北部,东接广西百色市,北连广西田林县,素有“滇粤关津”之誉。旧时这里商会林立、商贾云集,车水马龙、贸易频繁,商贸活动始终伴随着文化的交流和新思潮的冲击。1929年12月,百色起义的枪声传到剥隘后,革命思想浇灌了这块土地,在各族群众中产生了深刻影响。自1930年红8军1纵队过剥隘起,到1937年底滇黔桂边区革命游击队主力改编北上抗日止,这里留下了一个又一个可歌可泣的革命故事,那黝黑锃亮的剥隘大码头以及雕楼画壁却又斑驳沧桑的粤东会馆等古老建筑,见证了滇黔桂边区那一段风起云涌的革命斗争历史。2005年,国家重点工程——百色水利枢纽工程合上闸门,剥隘古镇消失在历史长河的烟波浩渺之中。其形虽逝而精神永存。

剥隘大码头建于道光年间,位于剥隘镇临江路右江南岸。码头全长44.4米,宽2.65—3.35米,青砖铺设,共计8段77级台阶。于临江路口处,用砖砌有一门墙,墙高6.4米,宽4.3米,厚0.55米。门为拱门,高2.53米,宽1.8米。门上砌有凹形匾,上书“大马头”“壬戌(1922)罗季春月”“重修”等。匾上塑一飞蝙蝠,口中衔环凹匾,上书“滇粤关津”。系滇桂水路通道第一站,也是军事要塞重地。粤东会馆始建于明朝弘治年间,重建于清康熙年间,旧称岭南会馆。会馆占地300多平方米,建筑纵深为前后二进,高大的垣墙外围包绕。原是两广商人聚会议事的地方。

1930年10月,红7军主力北上后,桂系军阀对右江革命根据地进行疯狂“围剿”。面对严峻形势,右江特委派人外出寻找新的立足点,建立新的根据地。1932年8月,韦纪、韦天恒、朱国英、朱国臣等6名红军干部秘密进入剥隘后决定分散活动,进行秘密串联。韦纪、韦天恒通过关系打入剥隘护商大队并分别任分队长、班长等职,以合法身份在剥隘、者桑一带串联,组织了100余人的赤卫队;朱国英、朱国臣则以跑生意为掩护到洞波、那能一带宣传发动群众,建立农会,组建那达赤卫队等革命武装,为富宁武装斗争和建立革命根据地准备力量。为方便大家的信息情报交流,韦纪、朱国英等约定将剥隘粤东会馆作为秘密联络点,在这里汇集信息、交换情报,组织开展革命活动。同时安排红军战士韦伍购买船只并担任交通员,向外传递情报、接收上级指示,秘密护送革命同志从水路往来云南、广西两地工作,剥隘成为红军干部进出云南、广西开展工作的一条重要通道,赵敏等众多后来成为边区根据地重要领导干部的同志均通过此交通线进入富宁工作。

【来源:《滇黔桂边区革命根据地故事选编》(中共文山州委党史研究室)】

(编辑:郭韦 美编:冯明兰 二审:谢思思 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业