返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

狂飙诗人柯仲平

发布时间:2022-07-25 09:34:45

在滇东南美丽的广南县省级历史文化名城——莲城,一座具有壮族古建筑风格的柯仲平纪念馆耸立在莲湖公园西畔。馆前湖水荡漾,清幽闲静,柯仲平铜像巍然屹立。走进纪念馆,正面的展厅前,“狂飙诗人柯仲平”几个大字映入眼帘。毛泽东曾高度赞扬柯仲平:“云南诗人柯仲平有股犟劲……‘美髯公’(指柯仲平)坚持文艺和群众相结合,走大众化的道路,深入根据地,大写根据地……每到一地,一演就到天亮,这很好。既是大众性的,又是文艺性的,体现了中国气派和中国作风。”

青年柯仲平。(资料图片)

柯仲平,汉族,原名柯维翰,1902年1月25日出生于广南县城小南街坡顶高。父亲柯锡光在外为官多年,并在思茅另立家室,几至音书断绝。母亲高崇乃名门闺秀,粗通诗文。祖母识文断字,儿歌、山歌知之甚多。儿时,母亲和祖母即以儿歌、山歌及民间传说为其启蒙,加之广南城附近多为壮族村寨,耳濡目染中深受民族风情熏陶,渐而能出口成歌。柯氏是当地名门,至柯仲平出世时,家道中落,仅有薄田数亩,颇难维持生计,靠磨豆腐以补家用。他六七岁时,已略知家事艰难而刻苦勤读,隔壁黄三奶因天不亮即听到他的琅琅读书声而戏称其为“报晓鸡”。

1916年,柯仲平考取省立第一中学,远离家乡赴昆明就读,开始接触《新青年》。因才识过人、勇于任事而被选任学生自治会会长。1919年5月中旬,北京五四爱国运动的消息传到昆明,各学校学生会负责人组织同学积极响应,开展游行示威、街头演讲、演话剧、砸日本洋行等爱国行动。柯仲平首次创作并登台演出了话剧《劳工神圣》。不久后,他成为昆明地区学生运动的主要领导人之一。

1920年,杨青田、柯仲平等21人秘密成立“大同社”,成为云南第一个社会主义性质的革命群众组织。同年2月10日,柯仲平首次创作的抒情诗《白马与宝剑》发表。

1921年冬末,柯仲平为寻求救国救民的道路,向往民主运动的摇篮——北京,与相爱多年但尚未公开关系的女同学丁桂元(后改名为丁月秋,云南地区妇女解放运动先行者之一,与陆晶清、商娀生一道被称为云南五四运动“三女杰”,民盟早期盟员)自昆明出走,取道越南经香港而后抵达革命运动中心北京,寄宿于云南会馆,此时,他将自己的名字由柯维翰改为柯仲平。

1924年,柯仲平考入北平政法大学法律系,但他始终未中断新诗歌的创作,写出了第一部长篇抒情诗《海夜歌声》,于1927年8月由上海光华书局出版。

1925年,柯仲平在北京结识鲁迅,并得到鲁迅的热情帮助和指导,他在鲁迅家中旁若无人地高声朗诵,曾吓着鲁迅的母亲,被看作一个怪人。鲁迅却看出柯仲平有诗人气质而给予鼓励,并期望他能终身成为“孺子牛”。同年,柯仲平结识小说家郁达夫和高长虹(“狂飙诗社”的创办人)。有一次,柯仲平深夜2点才从什刹海淋着大雨回到会馆住处,以致高烧住院。郁达夫闻讯赶来,除帮助解决住院费用外,还以兄长的身份告诫他今后浪漫得有个边儿,不能把身体搞垮。

1926年,郭沫若、郁达夫等人在上海集资创办《创造月刊》。5月,柯仲平受邀离京赴沪至创造社出版部工作。这一时期,他相继创作了《献给狱中的一位英雄》《长征》等许多诗篇,以其烈火般的革命激情,倾诉着对黑暗势力的强烈不满和痛恨。在创造社出版部,柯仲平与潘汉年因志趣相投,建立了真挚的友谊,几乎是无话不谈。此时,在出版部内的文学青年中,由于柯仲平的诗作犀利豪放,因而大家戏称其为“狂飙诗人”。“狂飙诗人”的雅号即自此叫开。同年8月,国民党上海市党部查封了创造社。出版部被搜查后,柯仲平因“宣传赤化”与4名“小伙计”同时被捕入狱,后得胡愈之、叶圣陶大力帮助,被保释出狱。柯仲平出狱后,正准备找潘汉年为他寻求革命道路时,丁桂元自北平来信说,已有四五个月身孕,且经友人介绍,已在陕北榆林中学谋到教书的差事,需他护送到校上课。

1927年4月,他从榆林徒步跋涉10多天,行程千余里,抵达西安。孰料此时西北国民革命军已出潼关。柯仲平投奔无门,加之盘费殆尽,只得暂住在小店。经友人介绍,先后在陕西省省立一中、省女子师范学校任教。离开榆林前,柯仲平曾发信到上海、北平与潘汉年等友人联系。潘汉年到南昌革命军中没有回音,北京友人刘开渠却传来噩耗,李大钊等20位共产党人被奉系军阀秘密杀害。这无疑是给“狂飙诗人”“愤懑”的胸中填上“炸药”,只等待着时机“引爆”。同年7月,西安市学联举办暑期讲习会,邀请柯仲平在会上作《革命与艺术》的长篇演讲。开讲时,许多人认为蓄着满头长发,只会吟诗饮酒,不修边幅的柯仲平肚子里不会有什么好材料,以致空位很多。他并不气馁,上台后惊人的开场白,以及针砭时弊、妙趣横生的新颖见解,使听众大为倾倒。第二讲时,人们奔走相告,结伴而来,廊檐走道尽为堵塞。他手中虽有讲稿,但却不以此为序,而是即兴发挥,时而呐喊,时而低吟,听众的情绪随着他的语调起伏而波动。就这样,这位青年诗人通过讲台这块阵地,把革命的红色种子,播撒在古城长安的土地上。由于他非凡的才华,学生们纷纷要求学校请他任课,他原来只任省一中3个班的国文老师,后来又增加了第一师范2个班和女子师范1个班的国文课。

1928年初,西安白色恐怖日渐严重,反动当局大肆清党,连一些进步学生亦不放过。柯仲平愤而辞教,离开西安赴北京。

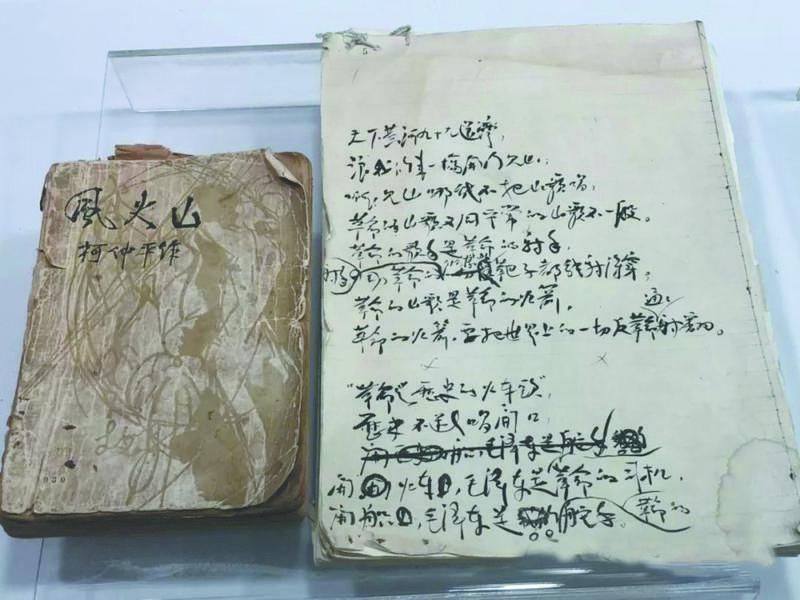

柯仲平辗转到了北京后,眼见大革命惨遭失败,痛定思痛,使他的思想境界产生了质的飞跃。从1924年仅是痛恨旧世界、憧憬新世界创作的《海夜歌声》,到1928年取材于大革命时代工农武装斗争创作的诗剧《风火山》,相比较,可以看出诗人的思想境界已是不可同日而语。在创作《风火山》过程中,由于他倾注了全部激情,以至于几乎进入癫狂状态,喜怒无常,昼夜颠倒,错把月亮当太阳,深夜万籁俱寂之时,他边写边弹边唱,闹得四邻哭笑不得。这段时间,由于穷得生不起炉火,完全靠炽热的情感支撑着他熬过了北平的严寒。1929年1月21日,诗稿脱稿后,他又为成堆的稿子犯愁,不知哪家出版社敢于出版。

柯仲平手稿及代表作《风火山》首版。(资料图片)

1929年,柯仲平携丁月秋到上海,在高长虹创办的“狂飙社”出版部工作。此时丁月秋生下女儿莉莉,柯仲平为了养家糊口,受聘到建设大学讲课,丁月秋则在三友实业社当缝纫工人。同年冬,柯仲平被扣以宣传赤化的罪名,再次被捕入狱,幸得友人朱静涛从中斡旋,不久即被释放出狱。

1930年3月,柯仲平经潘汉年介绍加入中国共产党,被党派任上海工人纠察队总部秘书兼上海总工会联合纠察队秘书。5月,柯仲平的《风火山》终于由新兴书店出版问世。8月,中共中央机关报《红旗日报》在上海诞生后,柯仲平作为采访记者奔走于沪杭,通讯、诗歌、散文陆续化名见诸报端。12月初,《红旗日报》为了纪念广州暴动3周年,发表了《大家起来纪念广州暴动》的社论后,将上海工人的组织宣传工作交给了柯仲平。为了筹划11天的游行,他担任了南京路示威游行的总指挥。9日,柯仲平按时到英租界武陵旅馆商定游行事宜,发现旅馆门前已有国民党暗探,他本可抽身返回,但考虑到先到同志的安危,便高声暗示“不要倒水,不要倒水!”柯仲平边喊边跑,急登四楼,被预伏在楼上的特务截获,与其他先到的同志一齐被捕。被捕后,柯仲平自称木工,化名柯桂生(王琳著《狂飙诗人柯仲平传》中为何桂生)。几经拷问,仍一字不变,后被判刑11个月。1931年冬,柯仲平自上海龙华监狱转到苏州反省院。次年夏,在一次狱中会上,因一中间派记者颠倒黑白的忏悔发言,以图取媚监狱官方,激起柯仲平针锋相对的斥责,以致暴露了身份,被列为重犯。此时,又幸得在国民党中央党部当差的友人朱静涛以表兄弟的名义,走通了反省院主管上司的关系,柯仲平于1933年8月被保释出狱。获释后,柯仲平赴开封找到在北仓女中任教的丁月秋,遗憾的是丁月秋已另组家庭。

1935年,柯仲平苦于找不到中共地下党组织,他东渡日本。抵达东京后,化名柯冬山,除到一家私立汽车学校学习,为日后能开坦克打下基础外,他还研读马列著作,并组织一些云南籍留学生成立“理践社”。在日本期间,他曾应上海《申报》之约写了30余篇文章,集刊于《东京通讯》,用马列主义的观点分析日本的政治、经济、文化等方面的得失。

抗日战争全面爆发后,1937年8月,柯仲平启程回国,找到八路军驻武汉办事处,董必武留下他作抗日救亡宣传工作。后因在鲁迅逝世一周年的纪念会上露面而被盯梢。11月,柯仲平经组织批准转到延安。同月,陕甘宁边区文化协会成立,成仿吾、周扬、柯仲平被推为负责人。12月,陕甘宁边区文化界救亡协会成立,吴玉章任主任,丁玲、柯仲平任副主任。1938年初,边区文协遵照毛泽东要把诗歌推向街头的指示,成立了“战歌社”,柯仲平任社长。自此,他的创作激情犹如延河涌流奔腾,延安地区的诗歌大众化活动蓬勃开展。同年8月,延安“战歌社”“战地社”成员纷纷走上街头,打出“街头诗运动”的条幅,发布《街头诗宣言》。宣言号召:“有名氏、无名氏的诗人们,写吧——抗战的、民族的、大众的!唱吧——抗战的、民族的、大众的!”顿时,延安大街小巷、坡坡洼洼,到处布满花花绿绿的街头诗。“我的兄弟,我的爹娘,都惨死成一堆泥浆;我的田舍,我的家乡,也炸成一片精光。”“给我一支枪,我要上战场,国仇家恨千万桩,哪个能够再忍让!”这些诗,能读的,读得有味;能听的,听得入神,为抗日风云添彩,为中华健儿画像,“敌人看了惊,人民看了乐。”诗歌朗诵成为一种新兴的文学表达形式广泛出现在人民大众中间,成为摧毁敌人心理防线的文艺战斗武器——“投枪”。柯仲平的朗诵诗、呐喊诗在延安风靡一时,极大地激励和鼓舞了抗战军民,他所到之处,一丛蓬蓬勃勃的大胡子,声若洪钟,响遏行云。这时,抗日军政大学和陕北公学的学员,常到柯仲平处求教诗歌的创作方法,柯仲平答:“古诗是父,民歌是母,写诗不能忘掉父母。”

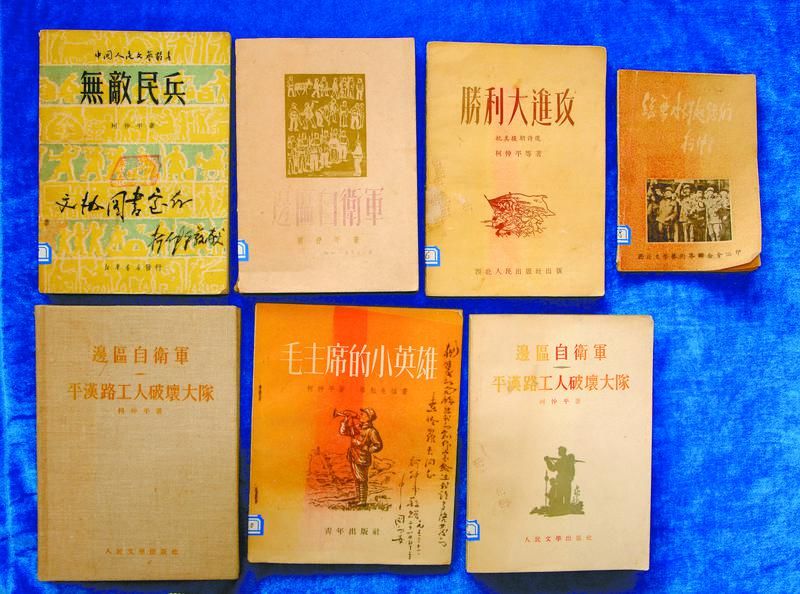

这一时期,柯仲平创作了富有中国民族特色的两部歌颂工农斗争生活的长篇叙事诗——《边区自卫军》和《平汉路工人破坏大队》,是解放区诗坛上较早出现的描写工农革命斗争生活的著名长诗。柯仲平的作品正如他早年在西安文学讲座上讲的那样:“艺术是时代的、生命力的表现。伟大的艺术,必是抓住了时代的中心、时代的生命而创造出来的艺术。”

1938年,毛泽东要柯仲平针对京戏、秦腔,更新戏剧内容,扩大宣传面。柯仲平立即四方奔走,物色剧改人选。经过近2个月的筹备,成立了“陕甘宁边区民众剧团”,柯仲平任团长。毛泽东为了支持剧团开展演出,从自己的稿费中提出300元作为剧团经费。柯仲平任“民众剧团”的第一任团长后,先后创作长诗《无敌民兵》、大型歌剧《模范城壕村》《孙万福回来了》等作品,他的作品被毛泽东称赞为“既是大众性的,又是艺术性的,体现了中国气派和中国作风”。剧团演现代人、现代事,高举“大众艺术野战兵团”的红旗,所到之处深受欢迎。

1941年6月,柯仲平被聘为延安“星期文艺学园”报告讲师,演讲了《狂飙社的历史》。同年9月6日,柯仲平等发起筹备延安诗会,至12月11日诗会成立,柯仲平当选为首任理事,主持研究工作。这期间,云南石屏籍女青年王琳在“中华全国文艺界抗敌协会延安分会”工作,因与柯仲平同为滇南老乡而格外亲密,由亲密而生恋情。1942年,王琳与柯仲平结为伉俪。1942年5月1日,柯仲平任边区艺术干部学校校长,张季纯任副校长。5月,中共中央宣传部在杨家岭召集延安文艺工作者一百多人举行座谈会(即延安文艺座谈会)。柯仲平参加会议并作了热情洋溢的发言,谈了他率领民众剧团深入农村,送戏上门,为工农服务,以及与民众的鱼水关系。“民众剧团到那里,鸡蛋壳就到那里”的趣闻佳话,毛泽东听了后很赞赏,说:“云南诗人柯仲平有股犟劲,这个‘美髯翁’坚持文艺与群众相结合,走出了大众化的道路。”同年9月20日,毛泽东提名柯仲平为《解放日报》第四版特邀撰稿人。

柯仲平诗集。(资料图片)

1946年,柯仲平创作了《自卫战争进行曲》,此诗谱成歌曲后,唱遍了西北战场,激昂的歌声鼓舞了西北野战军的士气。1947年3月17日,延安落入敌手。当时柯仲平带着一个土改工作团在离延安6天路程的镇川堡开展土地改革。上级为了保护他们,强令他们转移到了绥德。他因不知党中央战略转移的意图,得知延安沦入敌手后再也按捺不住,强烈要求参军上前线与来犯敌人厮拼,最后他终于加入独立第五旅参加了攻打波罗堡的战斗。不久,柯仲平即随西北代表团到晋察冀边区参加全国的土地会议。会议结束后,柯仲平接中共中央宣传部通知留下编辑《人民文艺丛书》。1948年4月,毛泽东主席再次接见柯仲平,问他丛书完成后将作何打算,柯仲平答“到主席住过13年的地方去,写那个地方的革命斗争史”。毛泽东很赞成他的这一打算。同年冬,丛书大体就绪,柯仲平即随贺龙乘专车返回延安。途中,贺龙见他的棉衣破烂不堪,便送他棉大衣御寒,柯仲平又将大衣给了他的勤务员张发来。后来,这套丛书在杨思仲、康濯、赵树理等人协助下,于1949年北京召开第一次全国文代会之前出版。

1949年5月20日,柯仲平参加全国第一次文艺工作者代表大会,并被选为大会常务主席团成员。会后,柯仲平任中国文联常务委员。7月,中华全国文学工作者协会成立,柯仲平被选为副主席,继而又被推选为中国人民政治协商会议第一届委员。1950年,柯仲平奉命到西安筹备、主持西北文代会的召开,并出任西北文教委员会副主任、西北军政委员会委员。7月,文代会结束,柯仲平当选为西北地区文学艺术界联合会主席。这时,工作秩序已趋正常,他迁入西安“止园”居住后,原想可以减少一些行政事务,埋头写作西北地区武装斗争的革命史诗,但因身兼二职,送往迎来的应酬事务层出不穷,并且还常应青年团、工会、妇联之请写应时的纪念诗,以至迟迟未能税稿。他的应时纪念诗中,以《母亲颂》为杰作,发表在《中国妇女》1954年3月号上,成为他20世纪50年代短诗中的一首名篇。其中:“月亮出来望见她喂奶/太阳出来望见她洗尿/只有星星能比她/熬来熬去不说累。说到心肝儿宝贝/她的话像长流水/儿还在她怀中睡/她早梦见儿能跑能飞。她像山来不自高/她像地来不自卑!儿被伤害她心碎/她比雷霆威更威。儿成英雄英雄归/英雄还有奶香味/英雄创造新社会/母亲们创造英雄一辈连一辈。”他不仅写尽了天下母亲的艰辛,而且写出了母亲的伟大胸襟。柯仲平离家30多年,何尝不想飞回母亲的怀抱,但正如他所说:“做了母亲的儿子,就难做人民的儿子;做得人民的儿子,就难做母亲的儿子。”《母亲颂》不仅是献给天下的母亲,也是他对亲生母亲愧疚的心声。

这时期,他仍坚持诗歌创作,创作出版长诗《毛主席的小英雄》《浪中人》等作品。

1953年10月,在全国第二次文代会上,柯仲平仍当选为中国文艺工作者联合会(原全国文联)常务委员。全国文协改组为中国作家协会,柯仲平继任副主席。1954年4月,柯仲平奉命作为中苏友好协会代表团的副团长,一行38人赴莫斯科参加“五一”国际劳动节的纪念活动。结束在苏联的访问后,阳翰笙、张光年、周小燕、柯仲平4人又被派往波兰。访问回国后,他仍锲而不舍地倾心于革命史诗的创作。同年9月,柯仲平当选为江苏省第一届全国人民代表大会代表。1956年,又当选为中共陕西省第二届代表大会代表。党和人民给予他荣誉,更激起他的创作热情,以致数次晕倒在写字桌旁。

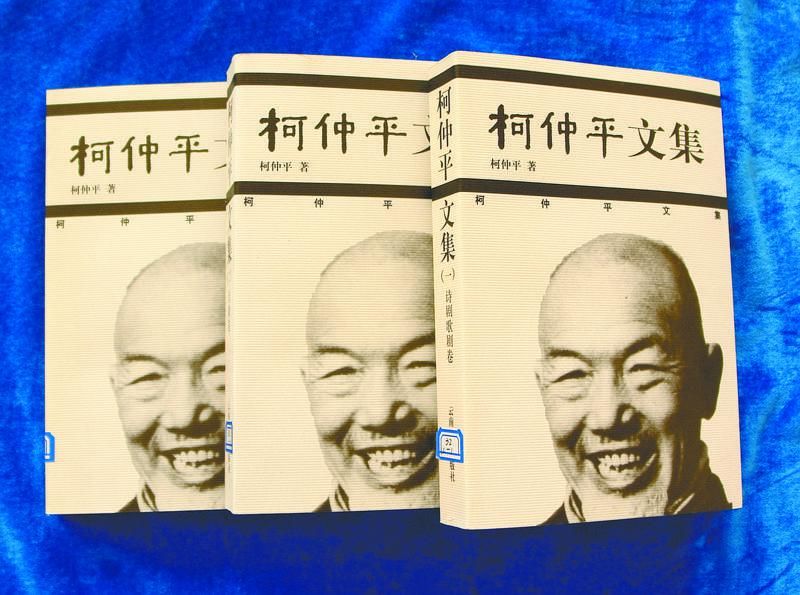

柯仲平文集。(资料图片)

1979年9月20日,中共陕西省委在“柯仲平悼念会”上,对他的一生作出评价:“柯仲平同志实践毛主席提出的文艺为工农兵服务的方针,对文艺与群众结合,走大众化道路,作出了卓越贡献。柯仲平同志在诗歌创作的大众化、民族化问题上,取得了重大成果。用自己的笔,终生为党的事业,为无产阶级奋斗不息……”1985年1月5日,在北京全国政协礼堂召开的“纪念著名诗人柯仲平逝世20周年座谈会”上,中共中央政治局委员、书记处书记习仲勋盛赞柯仲平是“一个把一生献给中国人民革命事业的著名诗人,一辈子和人民血肉相连、休戚与共的文艺战士”。

柯仲平一生发表过很多诗文,由柯仲平夫人王琳整理的《柯仲平诗文集》和《柯仲平传》由文化艺术出版社出版。他的生平收录在《辞海》。1994年4月,广南人民为了缅怀柯仲平,在广南县城莲湖畔修建了“柯仲平纪念馆”,1998年10月被中共云南省委、省人民政府列为爱国主义教育基地。2002年安立了一尊青铜塑像在莲湖公园内,2006年移至柯仲平纪念馆内。

(兰天明)

(编辑:陈慧 排版:张振飞 审核:李云淑)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业