返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

70年来文山文物保护与考古成绩单,快来围观!

发布时间:2019-09-23 10:45:18 阅读 10114

1937年,地质学家尹赞勋、考古学家贾兰坡与美籍华人、地质学家卞美年,在丘北黑箐龙大龙山山洞内发现古人类遗址,并采集到人工打击的火石、烧骨等文化遗物。其考古文章发表于上海《大公报》,从此揭开了文山考古的先河。

解放后,文山地区文博工作一直处于停滞阶段,各县没有文博专职机构。1980年后,各县仅在文化馆设一名文博专干,负责本县文博的临时事务。1984年,文山州文物管理所成立,随后各县也相继成立了文物管理所,从此有了专门文博机构。

70年来,通过全州文博工作者的共同努力,经过全国不可移动文物普查,文山州文物普查,铜鼓调查,文山岩画专题调查等,全州文物普查成绩卓著,特别是近些年来重要发现频频传来,以较丰富的材料勾勒出文山地区自旧石器时代到新石器时代以至青铜时代的人类历史的轮廓,为我州增添了新篇章。

长期以来,由于种种原因,有关记载将文山地区描绘成一个仅有数百年史实的“化外之地”。事实上,文山是一个具有悠久历史,灿烂文化和丰富物产的边疆宝地,它同样经历了人类社会发展的几个重要阶段,即旧石器时代、新石器时代、青铜时代、铁器时代。在漫长的历史进程中,这块红土地上遗留下许多珍贵文物,这是古代边疆各族人民谋生存、求发展的历史见证。

文物古迹得到全面保护

文物古迹是祖先留下的宝贵遗产,也是这块红土地上人们生存环境的重要组成部分。文山州山川秀丽,气候适宜、物产丰富,历史悠久,文物古迹众多。70年来,我州高度重视文物古迹保护工作,历史文物和文化遗产得到很好地保护。

考古发现表明,早在数万年前的旧石器时代,文山就留下了人类的足迹,我们的祖先曾在这里生活、生产、繁衍、活动过,世世代代生生不息,给后人留下了丰富的文化宝藏,众多的文物古迹便是见证。

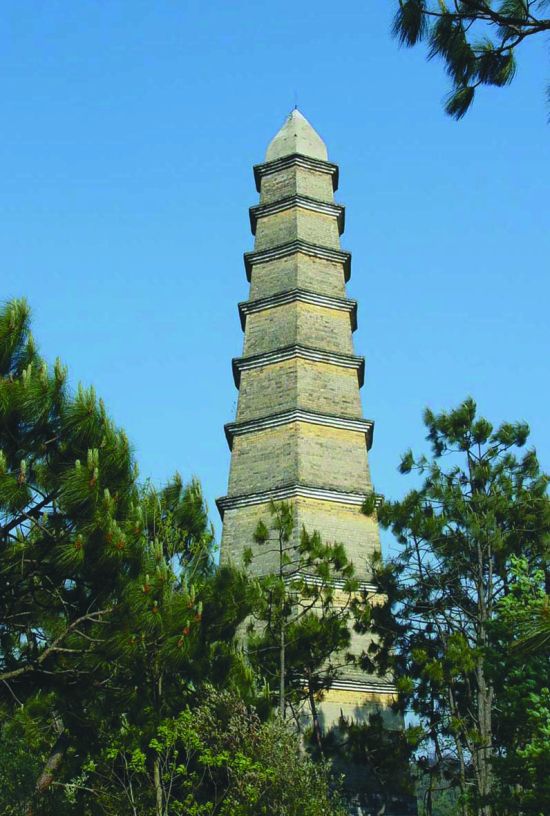

“丘北县锦屏镇马头山黑箐龙村旁龙山洞,洞口座西北朝东南……1972年至1983年,省、州、县文物工作者,多次到该地考察,在洞穴堆积层中采集到古动物化石、炭屑、砍砸器等文化遗物”《文山州文物志》这样记载丘北黑箐龙遗址。经过我州文博工作者70年的努力,全州发现登记古遗址有马关九龙口仙人洞遗址、麻栗坡小河洞遗址、马关阿雅城土司遗址、交址古道等;古建筑有文山大兴寺、文山寿佛寺、马关马洒老人亭、砚山阿猛魁星阁、广南侬土司衙署、五子祠、广南雁塔、文山黑未双河桥、象鼻岭古水利工程等。

碑刻、摩崖题刻是历史文化的重要载体之一,文山地处边疆,境内碑刻最早出现在明代,明正德十四年(1519年)《新刻地藏碑记》是较早的碑刻之一。文山州境内碑刻、摩崖题刻原本众多,遍布各个村寨。目前,全州尚存、有一定研究价值的碑刻、摩崖题刻即有百佘通(处)。这些碑刻、题刻内容较为丰富,涉及政治、经济、军事、边界勘定、文化教育、赋税徭役等各个方面。碑刻有丘北文笔塔碑、麻栗坡小河洞序碑、文山参军洞游记碑、六诏告功碑等;摩崖题刻有老山地撑腰岩天朝摩崖题刻、三元洞题刻、参玄洞摩崖题刻等。

文山岩画图像多,内容丰富。文山岩画有的在新石器遗址的洞壁上,有的离新石器遗址不远;有的在河谷两边的岩厦上。文山岩画主要有麻栗坡大王岩岩画、砚山大山村岩画、广南猫洞山岩画、丘北红花山岩画、西畴狮子山岩画、文山红字冲岩画、文山顺甸河岩画等,这些崖画多用赤铁矿做颜料绘成人物、动物形象。其中被专家誉为“代表着一种巨大的原始创造力”的代表作品麻栗坡大王崖岩画,于1983年在麻栗坡县城南的羊鼓垴山南端崖壁之上发现,距山下的畴阳河河面约150米。

文山州是革命老区,1927年中国共产党就在文山县洒戛龙村建立了党支部,富宁、广南等地是邓小平领导百色起义后红七军活动的根据地之一。文山州还是建国以来全国经历战争时间最长的地区,举世闻名的“老山精神”就诞生在这块英雄辈出的红土地上。全国人大原副委员长楚图南、狂飙诗人柯仲平等都是这块土地上哺育出来的时代英杰……因此,在这片土地上留下了许多近现代史迹。革命纪念址有文山县第一个党支部旧址、蚌谷战斗遗址、富宁红军洞、太平惨案遗址等;名人故居纪念馆有楚图南故居、柯仲平故居及纪念馆、林开武故居等。

70年来,文山州共登记文物古迹441项,其中古遗址75项,古墓葬24项,古建筑125项,石窟寺及石刻100项,近现代重要史迹及代表性建筑117项。已公布为国家级文物保护单位2项、省级14项15处;州级25项;县级93项。通过这些文物古迹,人们将不难领略当年边陲文山的雄姿,给研究古代文山的历史提供极为难得的系统信息和可靠资料,是我州极可宝贵的文化遗产。

独具特色的铜鼓文化

文山铜鼓是云南青铜文化中的一支奇葩,也是文山青铜文化的代表性器物。不同时代的铜鼓是文山历史的见证,它能折射出文山古代熠熠生辉的灿烂文化。

铜鼓是我国南方少数民族地区具有代表性的一种历史文物,是民族文化的结晶,自从出现,千百年来一直受到人们所珍爱。如今,在我州的壮族和彝族中还盛行使用铜鼓,这两个民族还流传着许多有关铜鼓的神奇传说,是现今人们了解开启古代铜鼓之秘的钥匙。

文山州除文献记载外,近现代还在境内发现不少铜鼓实物。1926年,文山平坝地区出土1面万家坝型铜鼓,即平坝鼓,以后长期保留在民间,被一铜匠做盛水、淬火用,1987年被征集。1926年7月,丘北县草皮村农民在刨挖树桩时,距地表下约50厘米处发现l面万家坝型铜鼓,出土时鼓面朝下,1983年被征集。

1975年,在麻栗坡县南温河城子上出土了l面石寨山型铜鼓。1983年,广南县沙果村一农民在沙果后山南坡铲地时,挖到l鼓,即沙果村I号鼓,出土时鼓面朝下,无伴出物。1985年3月,在同一地点,即沙果后山北坡农民犁地时,又犁出l鼓,鼓面仍朝下,无伴出物,定名为沙果村Ⅱ号鼓,2面鼓同出一山,一南一北,相隔约500米,埋藏情况均雷同,形成特殊的埋藏位置。

1989年,在文山县古木镇出土l面石寨山型铜鼓。1997年,砚山阿基乡大各大村农民种包谷地时发现l面万家坝型铜鼓,无伴出物。通体呈铜绿色,素面,后被征集。

2001年7月,广南县者兔乡者偏村一农民在安得克山八角地中挖地时,距地表1米左右处挖到l面万家坝型铜鼓,这是最新发现的铜鼓。

……

文山州是我国南方分布和使用铜鼓的重点地区,铜鼓数量多、分布广、品类最齐全,使用历史最悠久的地区。目前,全州登记在册铜鼓140面,这些铜鼓包括目前学术界公认的8个类型,其中,万家坝型6面,石寨山型6面,冷水冲型6面,遵义型40面,麻江型74面,北流型5面,灵山型1面,西盟型2面。

铜鼓这一具有代表性的历史文物,是文山地区民族历史文明和灿烂文化的重要标志之一。透过一面面铜鼓,人们将从缤彩纷呈的铜鼓文化中感受到文山古代文化的底蕴以及各民族对铜鼓的珍爱。

馆藏文物丰富多彩

我州馆藏精品文物中,有通体光滑,平整发亮的石器——打磨制石斧;有造型奇特,纹饰精美的青铜器——当卢;有笔法简练,水墨交融的字画——过峰画墨兰石;有假圈足二周弦纹夹梅枝,底无釉的瓷器——盘口象鼻耳大瓶;有亮丽色彩,精美图案的民族服饰。这些精美绝伦的馆藏文物无不令人驻足品鉴,雅爱流连。

文山州馆藏文物十分丰富,不少文物在国内尚属少见或仅见,有的在国际上也有一定的影响。在这些文物中,又以汉朝和清朝文物居多,特别是青铜器和铜器,不仅是我州文物中的精、特品种,也是在全国享有盛誉的文物类别。

在馆藏文物的石器中,有黑曜石石斧、有肩石斧、条形石斧、砍砸器、刮削器等。青铜器是文物中历史价值和艺术价值较高的一类,在馆藏文物青铜器和铜器中,有一字格剑、汉代镂空首绳纹柄青铜短剑、汉代几何绳纹铜柄铁剑、西汉举手人纹铜戈、西汉铜剑、汉代铜削、西汉铜斧、战国时代靴型铜斧、汉代铜钺、汉代铜钺、汉代羊角编钟、西汉铜甑、大各大铜鼓、小木香铜鼓、明代铜佛像等。在馆藏文物字画中,有清杨应选《八仙图》轴、明文征明青绿山水图轴、清方玉润行书立轴(附扇)、清钱南园行书立轴、清李煌行书联等。在馆藏文物瓷器中,有清红釉胆瓶、明清花碗、清海水纹玉壶春瓶、盘口象鼻耳大瓶、青花人物纹六方瓶、青花人物纹六方瓶等。在馆藏文物漆木器中,有汉漆木勺、汉漆木耳杯、汉漆木耳杯、汉木马、汉博局盘等。在馆藏文物民族服饰中,有文山市壮族侬支系妇女服饰、广南县苗族白苗支系妇女服饰、麻栗坡县新寨乡城寨村彝族白倮支系妇女服饰、西畴县瑶族蓝靛瑶支系妇女服饰等。

文山州馆藏文物是一座内涵丰富的文物宝库,这些馆藏精品文物,数量众多、种类齐全、内涵丰富、时代跨度大,铸造精美。在馆藏文物保护过程中,很多文博工作者付出了艰苦的努力,使得这些珍贵的文物与人们见面,才让人们看到它们的真容。

考古发掘成果丰硕

溯源文山,打捞过往。70年来,我州考古发掘硕果累累。

1972年,中国古脊所和云南省博物馆等单位组成的滇东南考察队,在马关县花枝格村九龙口仙人洞内发现4件旧石器和大量古生物化石,为云南省首次在洞穴中发现旧石器遗物的地点之一。

1972年至1973年,中国古脊所和云南省博物馆分别两次对西畴县西洒仙人洞进行调查,共发现五枚人牙化石,同时找到以之伴随的32种动物化石,其中绝灭物种6种,这是我州境内首次在洞穴内发现的晚期智人,定名为“西畴人”的先民早在5万年前就生息繁衍在这块土地上,他们以勤劳的双手,聪明才智和勇敢的精神共同开发,建设自已的家园。

1975年,云南省博物馆考古工作队对麻栗坡小河洞进行清理,出土了石斧、石锛、石印模、石刀和鱼形饰品以及大量陶片和多种动物化石。同年8月,云南省博物馆考古队在麻栗坡南温河城子上小学发现铜鼓一面,鉴定属“石寨山”型铜鼓。

1979年,西畴县西洒镇修建水池时,在花果山顶1米深处发掘到铜斧、铜矛、铜剑等青铜器。经云南省博物馆鉴定为东汉时期遗物。

考古发现层出不穷,重要成果改写历史。改革开放以来,我州考古发现成效显著。

1983年,在麻栗坡县大王岩岩画右下侧20多米处发现了另一岩画点。6月,在麻栗坡杨万乡董定大湾寨出土铜鼓一面。同月,云南省文物工作组在麻栗坡马街乡梁子街发现西汉时代土坑墓二座。

1984年,文山州文物管理所成立。8月,文山州文物管理所与广南县文化馆文物组在八宝平丰木犁洞内发现新石器时代遗物多件。

1985年10月,文山州开展铜鼓专题调查,共发现出土、传世铜鼓90余面。其中,在广南县五珠乡红石岩沙果村发现的两面“万家坝”型铜鼓,填补了文山州的此项空白。

1986年5月,文山州文物管理所和广南县文物组在广南八宝余家岩洞发现旧石器晚期文化遗址,采集到石器40余件,8月,广南县文物组在莲城镇端讽村龙脖山洞发现旧石器文化遗址,采集到石器30余件。6月,文山州文物管理所与广南县文物管理所在广南莲城镇八品村小尖山古墓群采集到铜柄铁剑等文物多件。

1997年,文山州出土一面春秋中晚期“万家坝”型铜鼓,定为国家一级文物。

2007年9月,广南县黑支果乡牡宜村发现一座沉睡于地下两千多年的汉代木椁墓及其随葬的漆木耳杯、竹简、木制车马模具、釉陶、锡三足鼎、锡盘、铜灯、汉五珠等一批汉代珍贵器物,为文山州迄今为止发现的第一座汉代木椁墓。木椁墓的发现,不仅弥补了文山地区汉代史料的不足,而且对于研究云南历史文化和古代墓群葬形制具有极为重要的价值。同时,对广南牧宜汉墓的抢救性发掘,出土文物有漆木器、竹器、锡器、青铜器等40余件。

2017年,广南县对坝美镇大阴洞进行旅游开发时发现洞内有古代文化遗存,省州文博工作者对该洞穴遗址进行了抢救性考古发掘并取得了大量收获,发现了云南目前规模最大的早期洞穴墓地。此次考古发掘出土的遗物有陶器、石器、骨器和炭化稻。陶器主要为大量的陶片、少量可复原的陶器和陶纺轮。纺轮是陶器中数量最多的完整器,共33件,大多呈算珠状,某些表面装饰有同心圆纹和卷曲线纹。石器有凹刃器、石斧、石锛和箭镞四种器型,其中凹刃器7件、石斧6件、石锛7件、箭镞14件、砺石23件。骨器数量4件,为骨镯和角锥。骨镯为磨制,表面装饰弦纹和4个一组的圆圈纹。炭化稻在地层和灰坑中均有发现,这是文山州境内首次发现。

70年间,文山州通过文物保护与考古发掘重现了边境古文化谱系。

回望70年,一个个文物考古历史瞬间让人心潮澎湃,在这块土地上留下的众多国宝展现了我州灿烂的古代文化,演绎了生机勃勃的乡土文化,历史的跫音依然回荡,文化的魅力将重新绽放。

(记者 熊启鑫 通讯员 曾跃明,本文图片除署名外为州文管所提供)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  来为文山改革发展出谋划策

来为文山改革发展出谋划策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业