返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

“穿”越70年 看百姓服装一路“变化”

发布时间:2019-10-03 09:14:55

有人说服装是比史籍更好的人类文明的见证,服饰发生翻天覆地的变化,不仅仅只是停留在御寒遮羞功能,背后的内涵意蕴渐渐丰富起来,服饰开始承载着回忆,成为一个家庭穿在身上的“历史画卷”。

日前,记者走进砚山县城区的龙头街一巷,在一个不到20平方的老服装店里,见到了制作成衣已经34年的手艺人——周廷文,他向记者介绍说,建国之后到50年代末,他的父辈为了省钱安顿家人的温饱,一家人的穿衣问题只能做到保暖护身的简单要求。

砚山县城区龙头街一巷制衣店老板 周廷文:

那时候父母经济收入少,没有钱买衣服, 那时候也没有卖衣服的,都是扯点大白布回来,用糕纸自己来染色、来缝衣服穿。

采访中,周廷文说, 60年代中期至70年代中期,是新中国历史上最艰苦的时期,匮乏的经济限制了服饰的发展,人们购买服饰的主要标准就是耐磨和耐脏,暗色系成为街头巷尾的流行色,可真是千篇一律,直到1978年改革开放后,很多商人才开始陆续到砚山开制衣店创业。

砚山县城区龙头街一巷制衣店老板 周廷文:

1985年就到砚山,我们来的时候砚山卖专业料子的都还没有, 都是卖点涤卡布、涤纶布做衣服, 后来慢慢到1997年才有卖布料的,那时候加工价倒是便宜,一套衣服才5块钱的工钱, 一条裤子2块钱,外面扯布来,我们跟他加工,只收工钱。

周廷文还说,当时,砚山最早的服装店出现在胜利街和龙头街,从90年代起,龙头街一巷开始逐步发展起来,一间间不到20平米却款式多样的家庭式制衣小作坊,为砚山人民的穿衣问题带来了一丝色彩。

砚山县城区龙头街一巷制衣店老板 周廷文:

我以前是在胜利街做衣服,1994年农贸市场盖好了,我们才搬到这里来住的, 当时那几年基本上我们搬下来 都是来料加工,不管西装也好,军港服、中山服、价格都差不多是一样的,女子是春秋衫,男子基本上也就是小西装都有了,颜色都是蓝色、黑色、灰色这些。

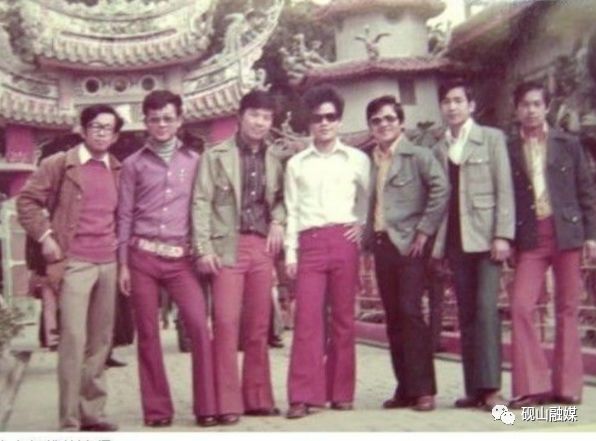

进入90年代,全国经济开始迅速发展,广大百姓生活水平也随之提高,一到春节,家里的主妇最开心的莫过于进城扯上一块布,给父母和娃娃各做一件衣服欢欢喜喜过大年,年轻人烫上一个“爆炸”发型、戴上一副蛤蟆镜,穿上喇叭裤,穿着蓝色衬衣,是90年代人们最时尚的观点。

砚山县城区龙头街一巷制衣店老板 周廷文:

90年代一般就是,女性做喇叭裤,男子要做活计,经常蹲着,裤子就要缝的宽松点,女子的爱好看,就做点喇叭裤来穿着,主要还是做一般裤子的人多一点,连衣裙也流行了一段时间,小姑娘穿大红色的裤子、穿喇叭裤,穿蓝色衬衣、扎在裤子里,在街上走着就很好看。

2000年以后,各种世界名牌服饰开始大举进入中国,而中国元素的唐装、旗袍、少数民族服饰也开始走俏全球。中国服装作为一种文化潮流和商业主流在全世界受到注目和尊重,国人的服饰消费观念也已经趋于成熟。

市民 梁晓:

小时候,我们的父辈、叔叔他们穿的衣服基本都是深色的、很见不到亮色,还有就是款式也是特别少,我就觉得我们的时代在变化,还有就是我们国家也在进步,服饰文化也是在进步 。

市民 童胜柳:

现在买衣服,不像我们七八十年代了,因为现在我们选择性比较多,从内到外还有上装、下装的变化都很大。

市民 陆正琳:

对于现在我们女性来说,穿上这种很得体的一套衣服,给自己的感觉更有些自信,这个是很不错的。

在建国的70年里,从供销社到制衣小作坊、到小商品市场、到门店、到线上网络购物,在种种销售方式和服务方式发生巨大变化的同时,很多服装企业和制衣作坊也开始在思考新时代发展趋势下的生存模式。就制衣行业发展所面临挑战,制衣店老板们表示。

砚山县城区龙头街一巷制衣店老板 周廷文:

像现在的话,逐渐的外面卖衣服的店面多了,网上的也多,来做衣服的人少了,只能学新的技术了。

砚山裁圣私服定制品牌店老板 陈亚军:

我是1998年来的,在砚山做服装我都做了20年了,以前也是做的便宜,现在做的是自己加工定制的,因为我觉得这个时代现在人的要求越来越高了,还要改变一下自己的风格。

云南诗莹服饰有限公司总经理 黄玉清:

服装行业本来企业就多,饱和也比较快,主要是要看你的企业怎么来定位,企业要怎么发展就要看企业如何来做,跟着市场来走,把这个事情做好,把企业做好。

阔腿裤、萝卜裤、晚礼服、正装、休闲装……这些新时装铺天盖地涌入到人们的日常生活中,人们分辨着、感知着、追踪着、模仿着、争议着,新旧杂陈,有点令人措手不及,但无论是哪个时代,都有人在探索着符合那个时代的美感,它是一个时代留在人们脑海中深深的印记,更是国民幸福指数不断提高的证明。

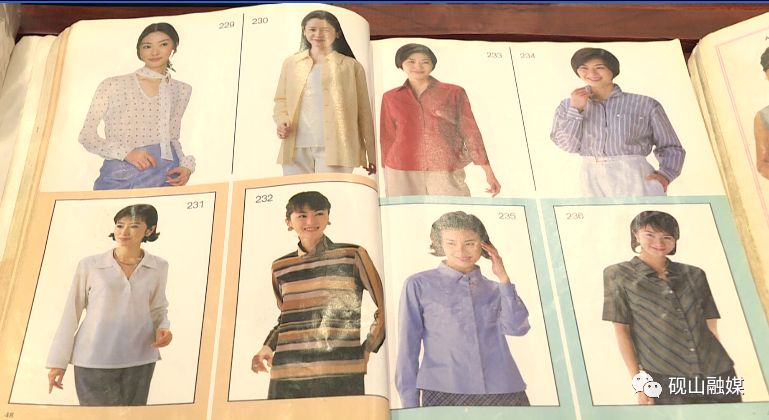

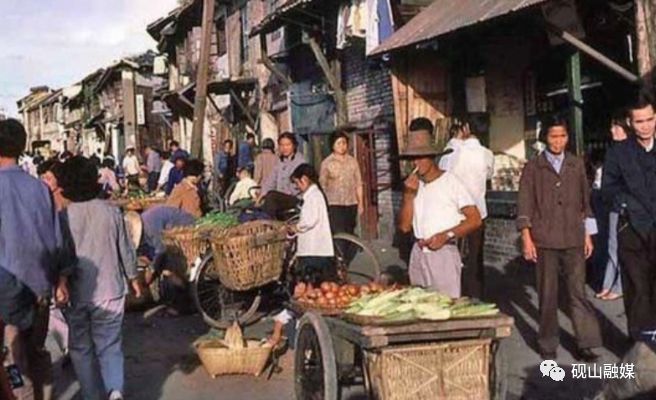

新老照片对比

1949年建国初期的照片

50、60、70年代老百姓衣着服饰的照片

80、90年代老百姓上街买衣服、穿着打扮、店铺照片

2000年—2019年市民购买衣服、服装店的照片

(砚山县广播电视台记者张卫姣 王艳霞)

编辑:骆丽

排版:曾炜

审核:资云波

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  来为文山改革发展出谋划策

来为文山改革发展出谋划策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业