返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

严阵以待防蝗灾!文山州 113个监测点防虫于未然

发布时间:2020-03-06 19:29:29 阅读 11496

近日,联合国粮食及农业组织(FAO)向全球发布了沙漠蝗灾害预警,沙漠蝗已从东非蔓延至印度和巴基斯坦。经专家研判,如果气候条件适宜,我国也面临着沙漠蝗侵入的风险,云南等地要高度关注。尤其是云南省红河、文山、怒江、保山、德宏、临沧、普洱、西双版纳等8个州(市)中与缅甸、老挝、越南接壤的25个边境县(市、区)及与西藏相邻的德钦县、维西县林草部门加强与农业农村部门的横向联系和沟通交流,高度关注沙漠蝗发生发展动态,做好监测。

3月6日,记者从文山州农业农村局了解到,为做好沙漠蝗入侵防范准备,2月以来,文山州农业农村局就相继转发《云南省农业农村厅关于关于做好沙漠蝗侵入危害防范工作文件的紧急通知》《云南省沙漠蝗防控技术方案和监测预警方案》到各县(市)农业农村局,要求各县(市)把沙漠蝗防范监测工作和作为当前粮食生产工作的重点,结合县情科学分析研判,加密监测,加严防范,完善监测工作方案,明确专人按时上报监测信息,务必做到早发现、早预警、早报告、早防控。同时要求文山州植保植检站统筹安排好全州防范沙漠蝗和黄脊竹蝗入侵工作,及时组织开展监测、识别和防控技术培训,普及治蝗知识,引导正面舆论,为全州粮食安全生产保驾护航。

2月17日,文山州植保植检站及时转发《云南省植保植检站关于加强沙漠蝗等蝗虫监测防控工作的紧急通知》到各县(市)植保植检站,要求结合实际、认真抓好贯彻落实,进一步做好虫情监测、预警、培训及防控工作;同时,按要求于每周周四以前填写上报“蝗虫周报调度表”。“我州的蝗虫周报调度表从2月18日起开始上报,至今已报3期,目前监测结果未发现文山州辖区内发生沙漠蝗危害。”州植保植检站副站长范俊珺介绍说。

据介绍,《云南省植保植检站关于加强沙漠蝗等蝗虫监测防控工作的紧急通知》下发后,全州植保植检站安排精干专业技术人员对辖区开展普查,重点排查边境一线,尤其是近年来有蝗虫发生的地方,对玉米、甘蔗、水稻、高粱等禾本科作物种植区域的发生危害情况,记录统计发生时间、分布地点、虫口密度、虫态龄期、发生面积及危害损失等,全面摸清可能发生虫害区域的发生危害情况。要求对查见的疑似蝗虫及时送检鉴定。严格虫情报告制度,防止漏查漏报贻误防治时机。

沙漠蝗属于外来新发重大害虫,针对基层干部群众识别难、防治难、认识不足等问题,全州植保植检站积极组织开展技术培训(疫情期间,以网络培训、QQ工作群学习为主),让大家准确识别沙漠蝗的形态特征、了解其发生危害特点、掌握防治技术。

据了解,为切实加强监测及防控工作,全面做好虫情普查和监测预警,全州植保植检站在州站、8县市、104个乡镇和街道办共设置了113个监测点,全力做好防控处置工作,严防沙漠蝗入侵暴发。

附:沙漠蝗识别及防治技术

一、形态特征

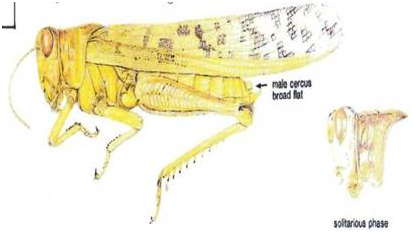

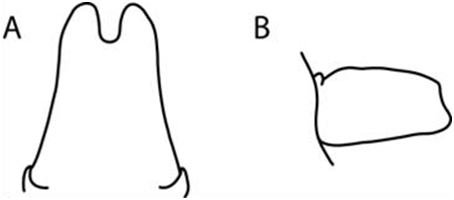

沙漠蝗是短角蝗虫,主要分布在南美洲、北美洲、非洲以及亚洲。沙漠蝗雄成虫体长约3-4cm,雌成虫约4-5cm。体通常为绿色或黄褐色,常因环境因素影响有所变异。前胸背板中隆线发达,从侧面看散居型略呈弧形,群居型微凹,两侧常有暗色纵条纹。前翅狭长,有褐色、暗色斑纹,群居型较深。后翅无色透明。群居型后足腿节上侧有时有2个不明显的暗色条纹,散居型常消失或不明显。后足胫节通常橘红色,群居型稍淡,雄虫尾须狭或锥形(中国农业大学植物保护学院昆虫系主任石旺鹏教授提供)。

沙漠蝗成虫的头

沙漠蝗成虫的头

不同体色的沙漠蝗的成虫

不同体色的沙漠蝗的成虫

左图为群居型非洲沙漠蝗雄虫

右图为群居型非洲沙漠蝗雌虫

群居型非洲沙漠蝗雄虫

群居型非洲沙漠蝗雄虫

A.非洲沙漠蝗雄性下生殖板 B.非洲沙漠蝗雄性尾须

A.非洲沙漠蝗雄性下生殖板 B.非洲沙漠蝗雄性尾须

群居型非洲沙漠蝗蝗蝻

群居型非洲沙漠蝗蝗蝻

东亚飞蝗蝗蝻

东亚飞蝗蝗蝻

二、生物学特性

FAO数据显示,该虫2019年在西南亚大面积爆发,数量在一年半内增加了6400万倍。目前已在非洲、印度、巴基斯坦等国家发生成灾。沙漠蝗具有迁飞性、突发性、群集性、暴食性等危害特点,该蝗虫飞行能力强、食量大,可聚集形成巨大的蝗群。每天可随风飞行达100-150公里,雌性蝗虫能够产下300粒卵。一只成年蝗虫每天大约可以消耗与自身重量相当的食物,一群沙漠蝗一天可以吃掉2500人的粮食。

三、防治技术

(一)化学药剂防治技术防治方法:在首次迁入区域及高密度发生区,采取化学应急防治。可选用高氯·马、阿维·三唑磷、吡虫啉、高效氯氰菊酯等农药。提倡进行专业化统防统治,有条件的地方采用飞防。作物田以及发生环境复杂区,重点推广烟雾机防治,应选在清晨或傍晚进行。化学防治时,应考虑条带间隔施药,留出合理的生物天敌避难区域。

注意事项:

一是防止农药中毒。治蝗期间正值高温季节,加强作业人员安全防护,防止农药中毒事故。二是规范施药操作。规范操作施药机械,防止安全事故发生;飞防作业严格遵守有关法律、法规和标准规范。

(二)生态控制技术通过垦荒种植、减少撂荒地面积,春秋深耕细耙等措施破坏土蝗产卵适生环境,压低虫源基数,减轻发生程度。

(三)生物防治技术主要在中低密度发生区(飞蝗密度在5头/m2以下)和生态敏感区(包括湖库、水源保护区、自然保护区等禁止或限制使用化学农药的区域),优先使用蝗虫微孢子虫、绿僵菌等微生物农药防治,合理使用苦参碱、印楝素植物源农药。生态敏感区可降低防治指标,在3龄盛期前采用生物防治措施。必要时,在周边建立隔离带进行药剂封锁。

(记者陈慧)

(编辑 骆丽)

(审核 资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  来为文山改革发展出谋划策

来为文山改革发展出谋划策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业