返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

西畴三光片区:石漠荒山中的绿色奇迹

发布时间:2025-08-15 10:39:02

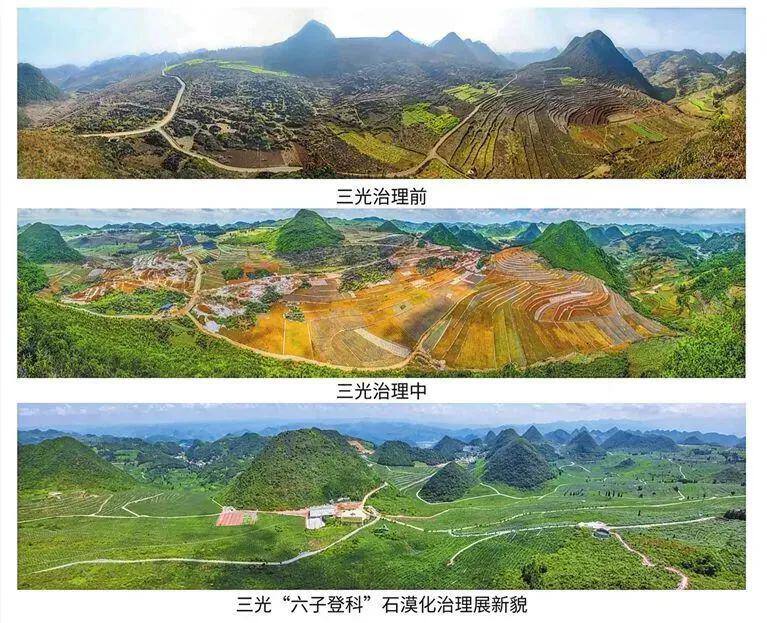

初秋,走进西畴县兴街镇三光石漠化综合治理示范区,绿浪扑面而来,成熟的猕猴桃挂满枝头。蓝天白云下,站在山顶观景台远眺,秀美风光尽收眼底,一幅“石漠变绿洲”的生态画卷在眼前徐徐铺展。谁能想到,这片充满生机的土地,曾是被石漠化严重侵蚀的荒芜之地。

2016年以来,三光片区积极推进石漠化治理,大力发展猕猴桃种植。经过多年深耕,这里已成为集采摘体验、生态观光、民族文化展示、教育实践学习于一体的旅游综合体。2021年,三光村成功晋升为国家AAAA级旅游景区,为当地旅游业发展注入强劲动力,实现了从“石头山”到“花果山”的华丽蝶变,走出了一条“生态效益、经济效益、社会效益”三丰收的乡村振兴之路。

“基地占地5000余亩,种植猕猴桃3800多亩,主要培育红心、黄心、绿心三大系列品种,线上线下销路都很火爆。”文山浩弘农业开发有限公司技术员余坤林站在地头,指着硕果累累的果树喜笑颜开。他介绍,2024年三光片区猕猴桃产量突破600余吨,产值达1200万元,助农增收700万余元;预计2025年产量将突破1500吨,产值超2400万元。“群众既有土地租金,又能来基地务工拿工资,日子越过越有奔头。”

公司入驻以来,通过发展观光农业、流转群众土地,让当地群众实现了“租金+工资”双重收入。目前,公司每年支付土地租金400万元,发放务工工资400万元,有效加快了片区群众增收致富的步伐。

“原来这是一片石旮旯地,现在生态好了,我们真真切切吃上了‘生态饭’。”正在基地除草的三光村委会博竹箐村村民黄昌权擦了擦汗,笑容朴实又满足。他和妻子在基地务工近10年,如今两人月工资合计7000多元,加上土地租金,一年收入10多万元。“在家门口就业,既能照顾家庭,又有可观的收入,这样的日子以前想都不敢想。”

随着生态环境持续改善,三光片区成了远近闻名的“网红打卡地”。地处核心区的多依坪村,村民们开商店、办民宿、搞农家乐,把“绿水青山”实实在在变成了“金山银山”。中午时分,村党支部书记高仕仙家的农家乐里香气扑鼻,游客们围坐餐桌,品尝着土鸡、自种蔬菜等地道农家菜。“平均一天接待三桌客人,旺季时更是座无虚席。”高仕仙边招呼客人边说,村里还建了采摘园、家庭农场,让游客来了既能品尝美味,又能体验农事乐趣。

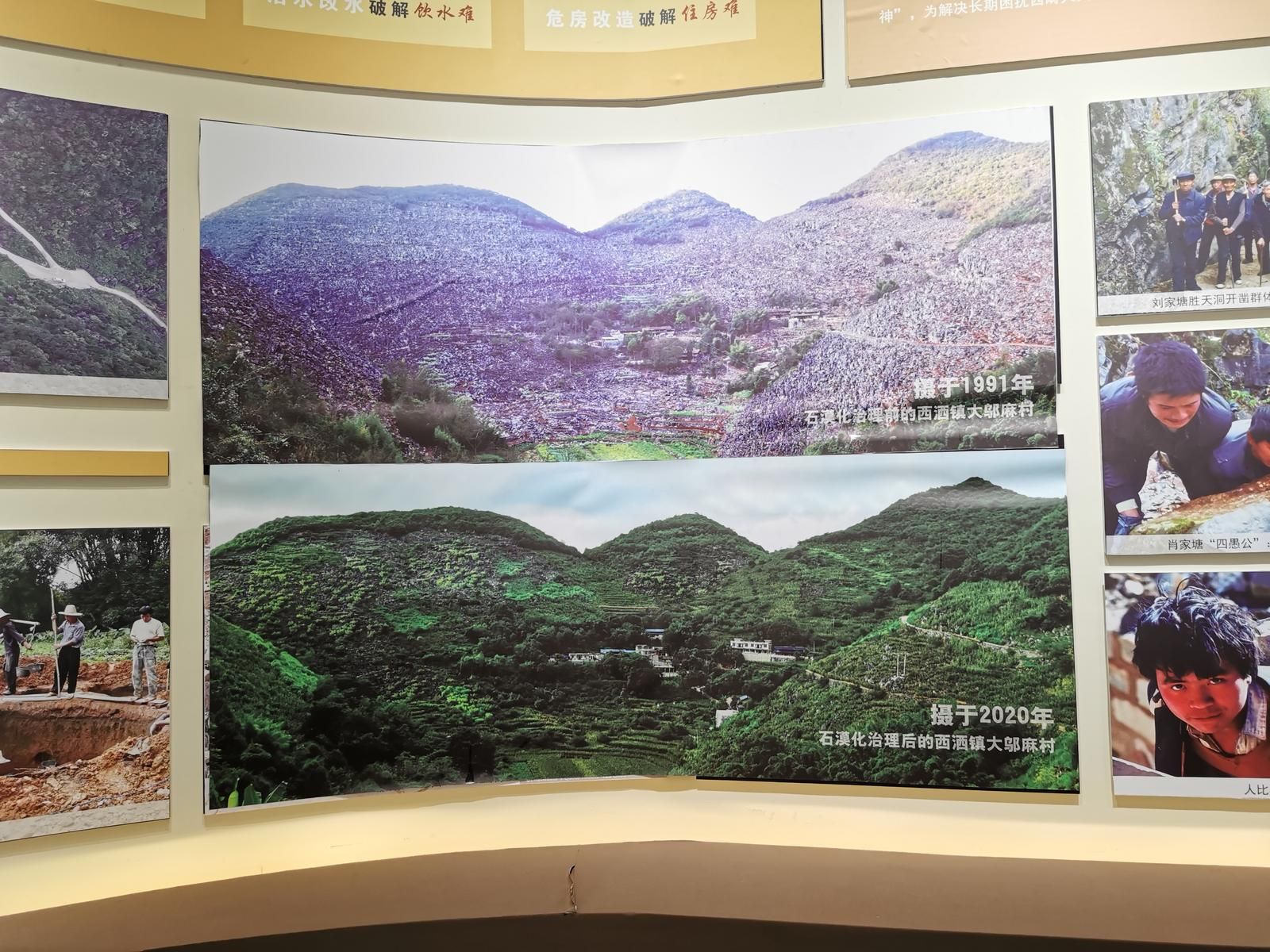

“之前就听说‘西畴精神’,这次特意慕名而来。”西安游客刘星刚从三光石漠化展览馆——“西畴精神”现场教学基地走出,展馆内一幅幅今昔对比鲜明的图片仍在他脑海中回荡。从昔日石旮旯地到如今的绿水青山,西畴各族群众“敢叫石漠变绿洲”的壮举让他震撼不已:“切身感受到‘等不是办法、干才有希望’的力量,这里的生态真好,‘石漠变绿洲’太值得体验了,这趟旅程真值!”

时光倒回30年前,西畴县75.4%的土地被石漠吞噬,人均耕地不足0.78亩,“山大石头多,出门就爬坡”是当地人生存的真实写照,甚至一度被判定为“失去人类生存条件”。面对“地球癌症”般的石漠化困境,西畴人没有退缩,喊出“搬家不如搬石头,苦熬不如苦干”的誓言。十万双手握钢钎、洒血汗,30年间用1.5亿块石头垒出梯田,让森林覆盖率从25%跃升至60%,治理岩溶面积431平方千米,石漠化土地减少252平方千米,硬生生在喀斯特绝壁上凿出了绿色希望。

这场“改天换地”的战斗中,西畴独创的“六子登科”模式成为全球典范:山顶“戴帽子”植树造林,山腰“系带子”种经济林,山脚“搭台子”搞坡改梯,平地“铺毯子”发展林下经济,入户“建池子”推广沼气,村庄“移位子”实施易地搬迁。曾经因“树木砍光、肥土流光、媳妇跑光”得名的“三光村”,如今已蜕变为“脱贫光荣、产业光彩、未来光明”的新家园。

如今的西畴,生态与发展同频共振:2024年旅游收入突破17亿元,3万农户端稳“生态饭碗”;2021年获评“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,2023年石漠化治理入选全国典型案例,2024年“六子登科”跻身全球减贫最佳案例,2025年生态产品价值核算突破50亿元,碳汇交易试点启动……这片土地上,“西畴精神”正续写着绿色发展的新篇章。

(云南日报-云新闻记者:黄鹏)

(编辑:董飞 美编:向传帅 二审:张淑娟 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业