返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

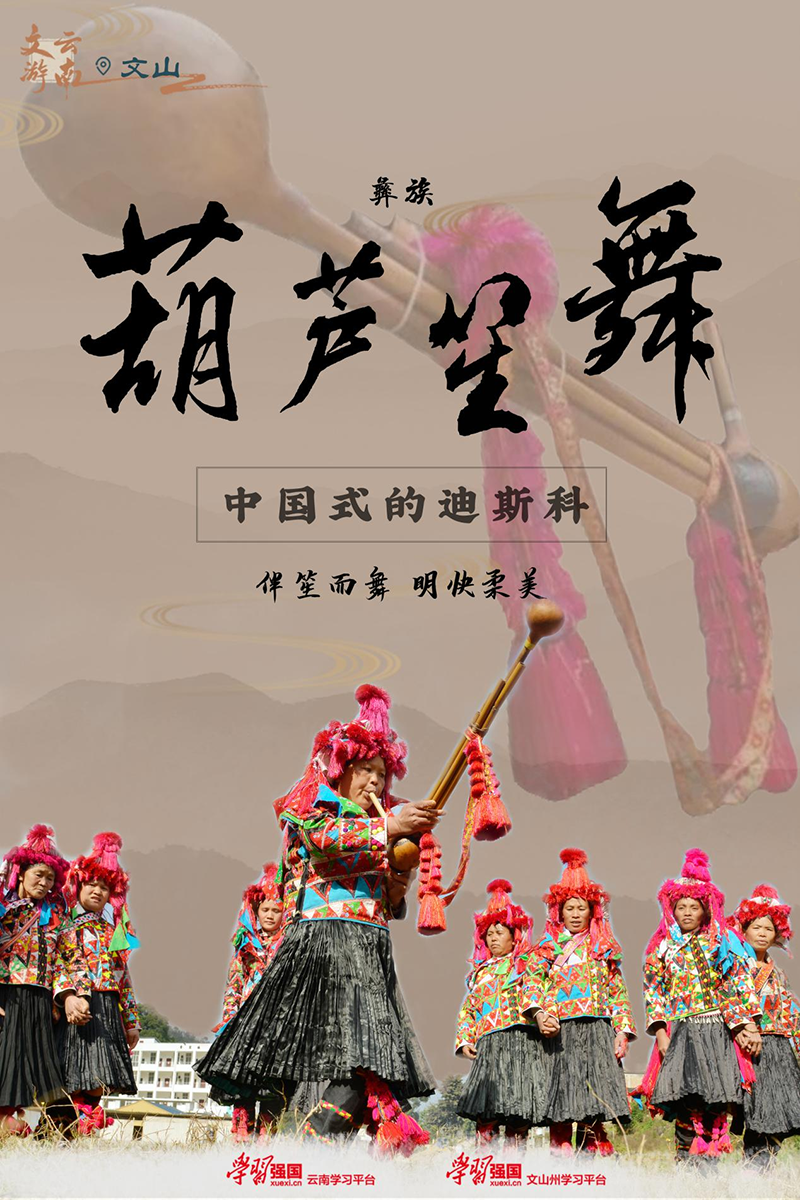

文游云南·文山非遗之舞 | 彝族葫芦笙舞:“中国式的迪斯科”

发布时间:2023-10-27 11:22:50

编者按:

云南省文山壮族苗族自治州居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白、仡佬11个民族,独特的地理环境与深厚的历史底蕴,造就了多姿多彩的民族文化遗产,其中,非遗传统舞蹈犹如闪耀的星光,绽放出绚丽的光彩。它将人情味和烟火气融入其中,既有技巧性的表演艺术也兼具日常生活的情感表达,将生活的真实与艺术的表达融合一体,在一舞一曲中让非遗“活”起来。

为展现文山州非遗传统舞蹈在新时代迸发出的焕新力量,“学习强国”云南学习平台、文山州学习平台联合推出“文游云南·文山非遗之舞”系列策划,带大家领略文山州非遗舞蹈之美,以绚丽舞姿延续古老传承,拂去历史的尘烟,从文化的根底处发现千年一叹的回眸。

在广南县与西畴县接壤的深山密林处,生活着一支鲜为人知的少数民族族群,他们就是彝族的花倮人。彝族花倮人能歌善舞,创造了丰富多彩的民族文化,独具特色的葫芦笙舞就是其中之一。

葫芦笙舞围绕着“盼丰收”的主题发展,曲调、音乐律动、舞蹈语汇和谐统一,以身体前后曲动的典型舞姿而独树一帜,较好地反映出民族特性,同时具有较强的艺术感染力和观赏性。1987年,著名舞蹈家戴爱莲女士观看了葫芦笙舞后,称赞其为“中国式的迪斯科”。

在彝族花倮人一年一度的传统“荞菜节”里,男女老幼身穿节日盛装,聚于场院尽兴歌舞。舞者皆为女性,乐手为一男性。男子双手持葫芦笙吹笙领舞,边吹边跳、时而跺脚、时而踢腿、时而俯身、时而翘首、时而旋转横扫,古老悠扬的旋律在十指间流淌。姑娘、媳妇们随着旋律节奏踏地顿足,翘臀送胯,婆娑起舞,舞姿明快、粗犷、热烈,腰后坠着的串串红色绒线球和彩珠随之摆动,一颠一簸,极尽柔美,欢快而尽兴。

花倮妇女的盛装与舞蹈形成统一、协调的综合艺术效果。一个个红色绒线球组成高高的头饰,配上五彩三角形花布拼缝的斜襟短上衣和黑色百褶裙、绣花绑腿、花鞋。就服饰而言,让人得到极大的视觉享受和审美愉悦。再加上舞姿,特别是在腰后坠着的串串红色绒线球和彩珠随腰部摆动,一颠一簸,尽显妖娆,增添了舞蹈的柔美韵味。

葫芦笙舞有牙虐(站着跳)、牙庆(起步跳)、牙拉(移步翻身)、牙降(走圆圈)、牙稳(走穿花)、牙搞(对点头)和牙敢(前跳又后跳)等七种不同的舞蹈套路,每一种套路都有不同的葫芦笙曲调吹奏,音乐较为丰富。舞蹈时,不管队形怎样变化,舞圈都要不断向右或向逆时针方向行进。

葫芦笙舞的历史刻在了文物上,也刻在了彝族的血液里。花倮人用舞蹈记录和反映历史,它积淀了花倮人民的智慧,展现出古朴的民风民俗和生产劳作场面,体现了花倮人在不同历史发展时期的思想意识、文化形态及辛勤耕耘、热爱生活、建设美好家园的愿望。

云南省范围内仅有六个彝族花倮人村寨,过去,花倮人长期居住于高山之巅,人口稀少而又几乎处于与外界隔绝的环境之中,因此具备了保留原始舞蹈遗风的客观条件。近年来,由于生产生活的变化和外来文化的冲击,彝族葫芦笙舞的艺术特色和文化内涵正逐渐减弱,表现形式日趋单一,传承上出现不容乐观的现象。目前,文山州相关部门正加以保护和抢救。

2006年5月,彝族葫芦笙舞入选第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

(“学习强国”云南学习平台 “学习强国”文山州学习平台联合出品)

(来源:“学习强国”文山州学习平台)

(编辑:董飞 排版:李法楠 责编:郭韦 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  来为文山改革发展出谋划策

来为文山改革发展出谋划策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业