返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

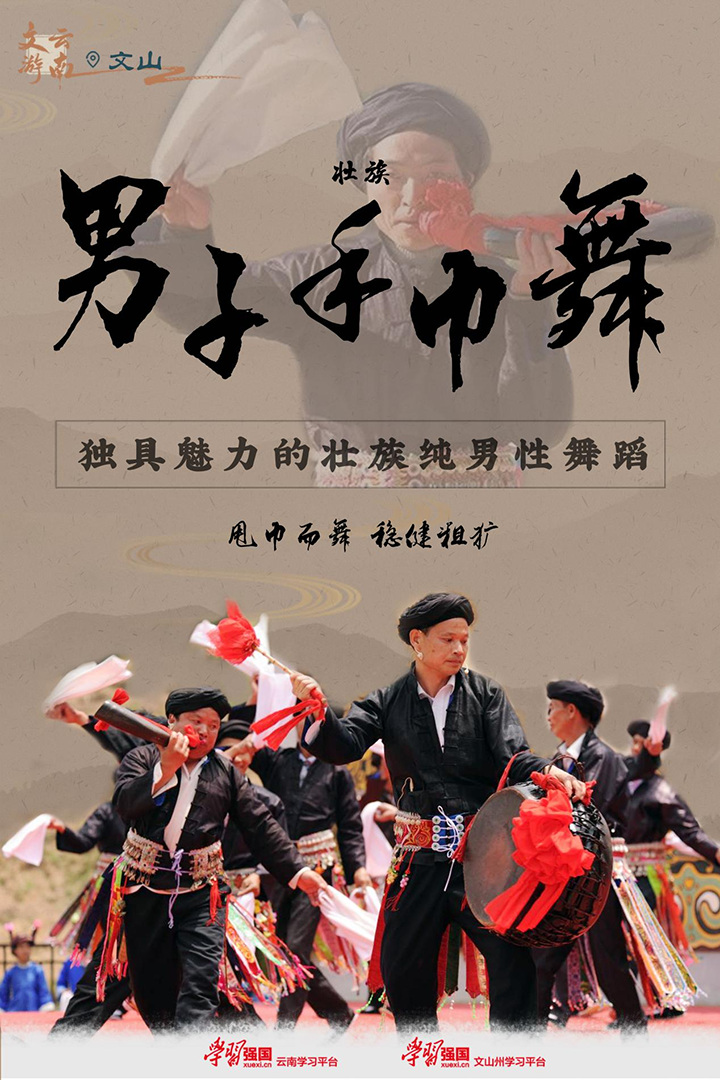

文游云南·文山非遗之舞 | 男子手巾舞:独具魅力的壮族纯男性舞蹈

发布时间:2023-11-06 16:01:01

云南省文山壮族苗族自治州居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、布依、蒙古、白、傣、仡佬11个民族,独特的地理环境与深厚的历史底蕴,造就了多姿多彩的民族文化遗产资源,其中,非遗传统舞蹈犹如闪耀的星光,绽放出绚丽的光彩。它将人情味和烟火气融入其中,既有技巧性的表演艺术也兼具日常生活的情感表达,将生活的真实与艺术的表达融合一体,在一舞一曲中让非遗“活”起来。

为展现文山州非遗传统舞蹈在新时代迸发出的焕新力量,“学习强国”云南学习平台、文山州学习平台联合推出“文游云南·文山非遗之舞”系列策划,带大家领略文山州非遗舞蹈之美,以绚丽舞姿延续古老传承,拂去历史的尘烟,从文化的根底处发现千年一叹的回眸。

在大多数人的认知里,舞蹈似乎是女性的专长。在云南省文山壮族苗族自治州广南县,有一种广为流传的民俗传统舞蹈只有男性才能跳。舞蹈中,舞者左右手各持一块手巾,因此被称为男子手巾舞。

男子手巾舞历史悠久,流传于广南县莲城镇、那洒镇、者兔乡、旧莫乡等乡(镇)的壮族侬支系村寨。各村寨对男子手巾舞的叫法有所不同,莲城镇土锅寨称为“阿曰”;旧莫乡夕板村、板榔村与那洒镇贵马村、大寨村等称为“弄阿曰”;而者兔乡则称“男子手巾舞”,这里流传最为广泛,该乡大部分壮族侬支系村寨至今仍保存着较为完整的手巾舞舞蹈。

男子手巾舞步法多为左右脚交替前移,舞者随鼓点前脚尖点地,两腿膝盖同时弯曲,形成重拍向下的独特韵律,舞蹈形态极具代表性。

牛角号、百楔鼓是男子手巾舞的伴奏乐器。牛角号发挥着起拍、动作变换提示和控制舞者节奏的重要作用。吹奏每两拍一次,每次为一拍,舞者随号音起步;遇变换动作时,牛角号会先吹奏一个两拍的长音(后半拍为下滑音),舞者随号音发出“舍——唔”的吆喝声,此时,牛角号变为每四拍吹奏一次,每次为两拍,后半拍为下滑音。牛角号与吆喝声相互呼应,舞者变换动作。

百楔鼓起到稳定节奏、丰富伴奏的作用,多用于快速击打。击打方式为:每两拍击打一次,击打时通常是在一拍内快速连击6至7次。铓在男子手巾舞中属于次要的伴奏乐器。

在祭祀活动中,舞者左右手各持一张手巾,其大小、颜色(大红色除外)没有固定的要求;在演出活动中,因人们身着壮族传统黑色土布衣服,腰系五彩腰带,搭配其他颜色手巾会显得过于花哨,于是就用纯白色的手巾。

男子手巾舞套路清晰、动作舒展、庄重大方、独具魅力,舞蹈伴奏节奏感强、风格独特。有“罢寇”“介巴”“打喕”等八套动作,是较为成熟的壮族民间传统舞蹈,动作古朴、流畅、舒展、大方,具有极高的观赏性和艺术魅力。

作为壮族传统舞蹈中为数不多的纯男性舞蹈,男子手巾舞是壮族传统文化的一个重要组成部分。其中蕴含着壮族兴礼仪、重孝道的传统民族习性,在弘扬美德、教化育民中发挥着不可替代的重要作用。男子手巾舞的传承和发展,对保护民族文化多样性,促进民族文化的健康发展有着极其重要的作用。

随着社会的发展,男子手巾舞逐渐演变成一种自娱性集体舞蹈。如今,人们在农闲、节庆期间都会跳起手巾舞,该舞蹈已发展成为壮族广为流传的传统舞蹈之一。2013年10月,男子手巾舞被列入云南省第三批非物质文化遗产保护名录。

(“学习强国”云南学习平台 “学习强国”文山州学习平台联合出品)

(来源:“学习强国”文山州学习平台)

(编辑:董飞 排版:陆军 责编:刘虹 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  来为文山改革发展出谋划策

来为文山改革发展出谋划策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业