返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

改革开放40年 对文山产生极大影响的历史重要瞬间

发布时间:2018-12-20 17:31:57 来源:文山新闻网

党的十一届三中全会召开后,地处云南边疆多民族地区的文山壮族苗族自治州,也同全国一道,开启了改革新征程。

推行家庭联产承包责任制,文山改革开始起步

1979年春,文山州在贯彻党的十一届三中全会关于农村工作的两个重要文件即《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》的基础上,对农村经济体制改革进行了积极探索,在全州14783个生产队中普遍建立了多种形式的生产责任制。也有少数胆子大的生产队偷偷地搞起了包干到户,也就是包产到户(俗称“单干”),其中最典型的是麻栗坡县董干公社。到1980年春,董干公社297个队,全部包下去的146个队,10—50%包下去的73个队,50—70%包下去的78个队。

1980年秋收以后,广大群众看到大包干到户责任制增产效果显著,纷纷效仿,全面铺开。到1981年12月止,文山州推行包交提留到户(即大包干到户)的生产队已达到17479个,占全州生产队总数18173个队的96.2%。1982年1月1日,在中央1号文件《关于印发<全国农村工作会议纪要>的通知》指导下,文山州各级党委继续组织力量,抓好农业生产责任制的建立和完善工作以及承包合同的签定等工作,到1982年底,全州18000多个生产队,实行大包干到户的生产队达到99.9%,并且全部签订了家庭联产承包合同,至此,在文山州广大农村,完成了家庭联产承包责任制改革。

1981年全州普遍推行包交提留到户,粮食生产猛然增长,产量达到61713万公斤,比1978年增产7237.5万公斤,增长13.3%,基本解决了群众吃粮问题。

闹春耕

1985年,根据国家政策规定,文山州取消粮食统购、肥猪派购政策,实行粮食合同定购;放开猪肉、木材、蔬菜市场,放开价格,实行产销见面,促进了产品流通,推动了商品生产的发展,初步打破了自给自足的小农经济的僵化模式,涌现了一大批各业的重点户和专业户,开始从传统农业向现代农业转化,从自然经济向商品经济转化。

在实行农村家庭联产承包责任制改革的同时,在城镇围绕增强企业活力这个中心环节,积极稳妥地进行了以扩大企业自主权,完善经济责任制为主要内容的经济体制改革,工商企业有了一定的生产计划权、财权、奖惩权和人事权,建立了经济承包责任制,实行工资、奖金与经济效益挂钩。同时,进行了计划管理体制、流通体制、价格体系、财政体制、两步利改税以及金融体制、劳动人事等方面的配套改革。在坚持国营经济为主体的前提下,实行多种经济成分,多种经营形式并存,放手发展集体所有制经济,适当发展个体经济,使全州集体和个体经济有了较大发展。通过改革,调动了广大干部和职工建设社会主义的积极性,发展了生产力,繁荣了城乡经济。

战后恢复建设现场会召开 文山全面对外开放

1979年2月17日,中国对越自卫反击作战打响,刚刚吹响改革开放号角的文山各族人民,在“一切为了前线,一切为了胜利”的口号声中,投入了支前参战、保家卫国的战争中。

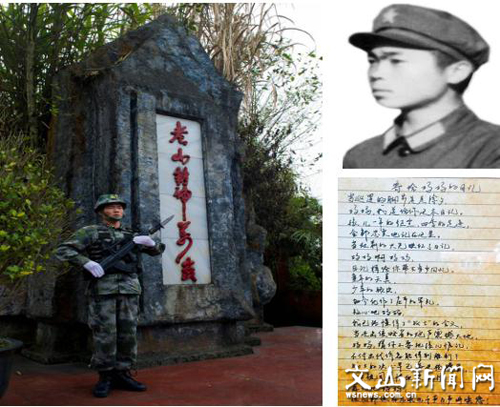

老山主峰碑和被习近平总书记誉为“为了祖国不惜血染战旗”的老山英雄王建川烈士(文山州砚山县人)及其日记

对于文山战区的恢复重建问题,党中央、国务院,中共云南省委、省人民政府,国家有关部委,省级各有关部门给予了高度重视和支持。1992年12月16日至17日,省政府在文山召开战区恢复建设现场办公会,即“文山恢复生产发展经济现场办公会”。这次会议的召开,标志着文山州工作重心真正实现了战略转移,即从“一切为了前线,一切为了胜利”转移到一心一意搞经济建设上来,标志着文山州经济建设进入了一个新的发展时期,比起内地,虽然晚了14年,但却是开发文山、发展文山、振兴文山的新起点,是文山真正意义全面对外开放的开端,从而拉开了文山州大规模恢复建设发展经济的序幕。

城乡经济体制改革推动文山改革开放全面展开

1994年,在省委、省政府的领导下,文山州开始探索在坚持农村土地集体所有和不改变土地用途的前提下,实行“四荒”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)使用权有偿出让开发。1996年,省人大常委会颁布《云南省农业承包合同条例》,同年,文山州开始了第二轮土地承包合同的续签工作。州委、州政府紧紧围绕市场需求,在稳定粮食生产的前提下,对农业和农村产业结构进行调整和优化。在此基础上,全州上下集中力量打造以“搞好商贸流通,扩大对外开放”为重点的多种经营,大力推进贸工农一体化、产业化经营。以市场为主旨的农业开始起步,烤烟、三七、辣椒等农业主导产业初具规模,一大批农副产品加工龙头企业迅速崛起,流通服务体系日趋完善,农副产品基地开发建设的框架基本搭起,区域化布局、专业化生产、一体化经营的路子逐步明晰,龙头带基地、联农户、贸工农一体化的农业产业化雏形开始形成。在种植业内部,以烤烟、三七、辣椒为主的经济作物面积有了大幅度增长,成为农民增收的主渠道。文山成为全国著名的“三七”之乡、“辣椒”之乡。

1992年,文山州开始实施“四放开”改革。先在全州供销、粮食等23户流通企业中进行试点,工业企业在州锑矿、化工厂、电力公司等7户企业推行转换企业经营机制试点。通过试点,在全州国有企业中全面推开。1996年开始,采取抓大放小策略,从州水泥厂、州电力公司两户省级企业改革试点开始,以股份制改制为主要方向,以外改体制、内活机制、苦练内功为改革内容,把大企业、大集团作为重点培育对象,对于重点骨干企业,在扶持政策及资金上给予重点倾斜,至2002年末,全州绝大多数国有企业以不同形式、不同方式进行了改革改制,收到了良好成效。

2003年在省委、省政府的统一安排下,文山作为第二次农村税费改革试点,改革开放步入了整体推进、科学发展的新阶段。首先是逐步取消了乡统筹、屠宰税以及专门向农民的行政事业性收费、政府性基金和各种集资,在此基础上,全面取消了农业税和农林特产税。配合税费改革和为农民长期减负,出台了相关配套改革措施。

全面建设小康社会推动文山改革开放向纵深发展

改革,是推动文山发展的动力源泉,长期以来,地处西南边陲的文山始终把改革作为撬动经济腾飞、人民富足的杠杆,牢牢抓在手上。特别是党的十一届三中全会以来,文山聚焦脱贫攻坚,不断加大改革力度,以全面建设小康社会目标推动全州改革开放向纵深发展。

云南文山铝业有限公司80万吨氧化铝厂

改革是脱贫攻坚的强大动力。战后恢复建设,文山告别了战火烽烟,迎来了快速发展的春天。1993年,文山州召开第四次党代会,州委按照省委、省政府“尽快把主要精力放到经济建设上来,抓紧开发资源,发展民族经济,带领全州各族人民尽快脱贫致富”指示精神,在分析当时国际环境变化的有利时机之后,果断提出“抓住历史机遇,依靠科学技术,开发文山资源,发展文山经济”的总体构想和以“粮、林、矿、烟、贸”为重点的经济发展基本思路。随着改革开放的深入,随着思想的解放,随着认识的深化,文山州委针对文山开放起步晚,经济建设起点低、规模小、速度快但总量少的实际,在加快实施“粮、林、矿、烟、贸”的总体战略中,又提出集中建设以文山为中心,以麻栗坡、富宁为主要通道的边境经济区,将一只脚伸到越南海防,在南昆、昆河铁路中间“杀”出一条路来。并一次确定了加快文山经济发展的10个重点建设项目,即按照国家级口岸标准建设麻栗坡天保口岸;改造平远至罗村口的公路;改造平远至天保口岸的公路;新建文山机场、年产1.7万吨纸浆厂、年产2.5万吨氧化铝厂;开发全国10大锰矿之一的斗南锰矿;开发在全国占第三位的锌锡资源基地都龙锌锡矿;新建马鹿塘电站等一批电力工程;综合开发平远坝子。除上述10个重点项目外,同时拟定了投资在100万元以上的126个县乡工业项目。天保口岸、平罗公路、文山二级机场、1.7万吨纸浆厂、氧化铝厂、斗南锰矿开发、都龙锌锡矿开发、马鹿塘水利枢纽工程、平远坝子综合开发等一批重点工程相继开工建设。改革的推进步伐加快,全州经济社会快速发展,为全面建设小康社会提供了强大动力,特别是在邓小平同志南巡重要谈话和党的十四大精神的鼓舞下,全州上下先后开展了“思想大解放,作风大转变,经济大发展”和“解放思想换脑筋,脱贫致富奔小康”的大讨论,寻找自身的差距,加快发展的步伐。全州各地纷纷打开山门,引进资金、技术、人才和管理经验,以改革开放的时代气魄去开发文山,建设文山。

(选编自《云南改革开放40年·文山卷》)

编辑:侯佑琴

审核:资云波

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业