返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

何光才:23年执着追求,用汗与泪浇铸出《数码字典》

发布时间:2018-07-03 11:26:45 来源:文山新闻网

有这样一个人,因为查一个字没查到,就萌生了编字典的想法,并且将其付诸实践。二十三年不懈追求,发明了新的编码技术,编出了《数码字典》,他就是何光才。

缘起——"耄耋老态",一往而深

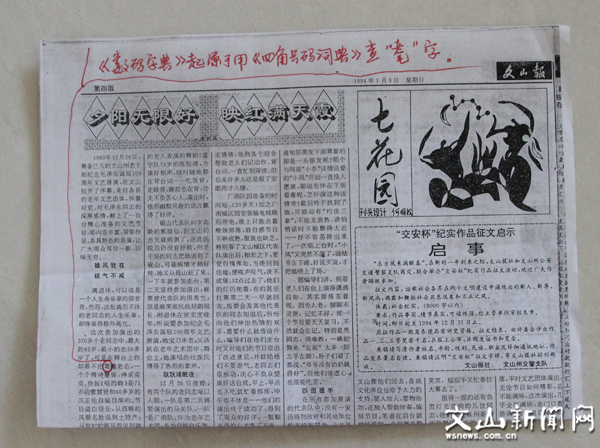

1994年1月9日,何光才在阅读《文山报》一篇题为《夕阳无限好 映红满天霞》的文章,读到"耄耋老态"一词时,被"耄"字难住,就顺手拿《四角号码词典》查阅,可就是任凭他怎么编码,也查不到这个字。无奈之下,只好用音序表逐字查找才找到该字,他萌生了编一本好查的字典的想法。从此,他与字典结下不解之缘。

当时,何光才只有初中学历,是富宁县供销社的职工,负责为山区农民种植八角提供技术指导。他给启蒙老师周国举打电话,说明了想编字典的想法。周国举听了,感到很惊讶,但随即又觉得这是一件好事,表示愿意支持。之后,他又联系了供销社办公室主任黄超、小舅子李华章,取得他们的无偿支持后,以"无知者无畏"的心态,开始了坎坷的编字典之路。

刚开始,他打算用偏旁部首来编码,就从"何"字的单人旁入手,但是由于偏旁部首太多,从0编到序号9,就编不下去了,进行了一个多月的研究毫无进展。某天,在他写自己的名字的时候,忽然发现,每次都是先"丿"后"丨"……他一拍脑袋,"可以按笔画顺序编码啊!"经过一段时间的探索,基本确定点、横、竖、撇、折、捺、提7个基本笔形,用1、2、3、4、5、6、7作代码。笔形和代码确定后,何光才试着开始编码,刚开始时只顾着从起笔的笔画开始编码,后来想到还可以用末笔来编码呀,就用顺编和倒编的形式,将首笔和末笔相结合,来与数字相对应,经过反复查对,测算出2000多种编码方法。

1995年6月,"笔画号码检字法"(2005年更名为"汉字通式编码技术")申报了国家专利。利用此项编码技术,《数码字典》正式进入编纂。

笃定——苦干实干,绝不放弃

一个只有初中学历的人要编字典,专业不对口,经验完全谈不上,一切全靠自己摸索,但是何光才以"苦干实干"的精神,开始了他的逐梦之旅。

刚申报国家专利时,何光才暗自觉得已经达到很高的境界。遇到关系好的人聊天,不免要大谈一番。当时一位好友看了之后指出:"目前看不出什么问题,但建议继续研究,会不会有更好的方法。"听了好友的建议,何光才感到非常惭愧,决心继续探索。此后,围绕"会不会有更好的方法",他时刻冥思苦想。某天晚上,他一心在想这个问题,躺在床上翻来覆去怎么也睡不着,突然他灵机一动,汉字编码也可以"翻来覆去"进行编码啊!不光可以从左到右,还能从上到下、从里到外……他兴奋无比,立马起身动笔书写,进行实验,搁笔时已是早晨7:30,吃完早餐后就去上班。后来,周国举根据何光才提出的设想,经过反复演算实验,成功将"汉字通式编码技术"带入数学排列组合公式,揭示了其基本规律,并发现何光才研究出来的可编码的四大部类,还缺少角位笔画这个部类,将其添加进去后,使得该项技术更加全面、系统更加科学。

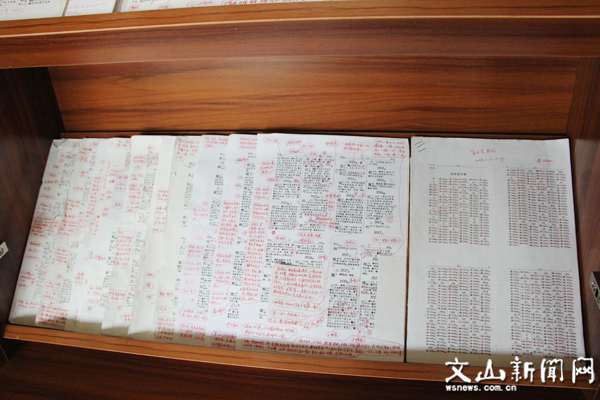

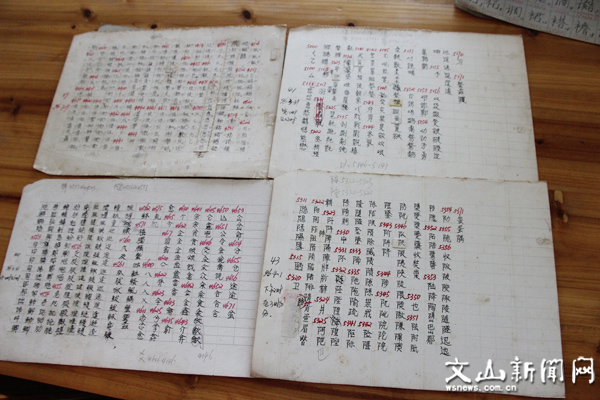

编字典工程量浩大,没有钱支付打印费,几个人就用手工书写,没有钱购买规范卡纸片,就分工去收集废弃的纸烟壳来做卡片,先后收集烟壳纸1100多张,编制单字卡片10000多片。把编好码的单字进行归类排序时,就全家总动员,用手工挑拣的形式进行。顺序确定之后,再分工进行查工具书释义。

上班没有时间,就用业余时间废寝忘食地进行,四人各自书写的单字和研究文稿都在100万字以上。随着社会认可度逐渐提高,2001年10月,何光才组织成立"文山州汉字数码技术研究会",之后,先后有60多位老师和多个行业的专家、学者参与研究,他获得了更多的人力支持和精神鼓励。

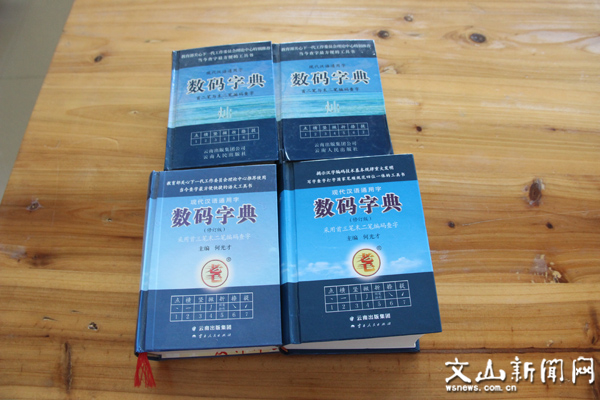

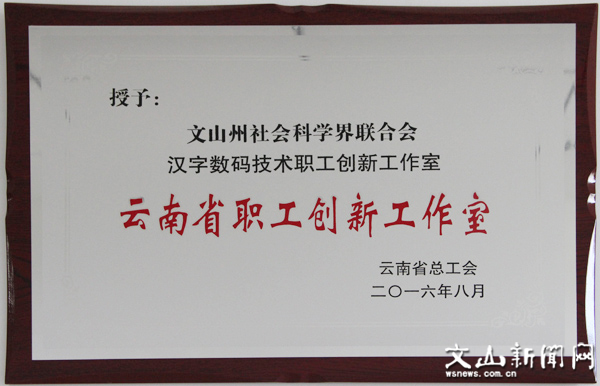

在州委、州政府的帮助下,何光才获得了资金支持,解决了出版经费问题;在省、州社科联、州教育局的帮助下,《数码字典》顺利通过了专家评审鉴定;在州总工会的帮助下,州总工会命名的"文山州汉字数码技术职工创新工作室"被省总工会命名为"云南省汉字数码技术职工创新工作室",2016年12月,《数码字典》正式版出版发行。

为了把《数码字典》研究事业继续向前推进,2017年,何光才又启动了《古今汉语数码大辞典》的研究编纂工作,面对繁重的工作任务,他坚持着多年来的作息习惯,凌晨一点左右入睡。而他,早已习以为常,只希望将自己毕生的精力投入字典研究中,推进文化的传承和发展。

(记者 郭韦)

(编辑:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业