返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

文山故事丨一封86岁老人跨越半个世纪的“情书”

发布时间:2023-08-12 13:36:04

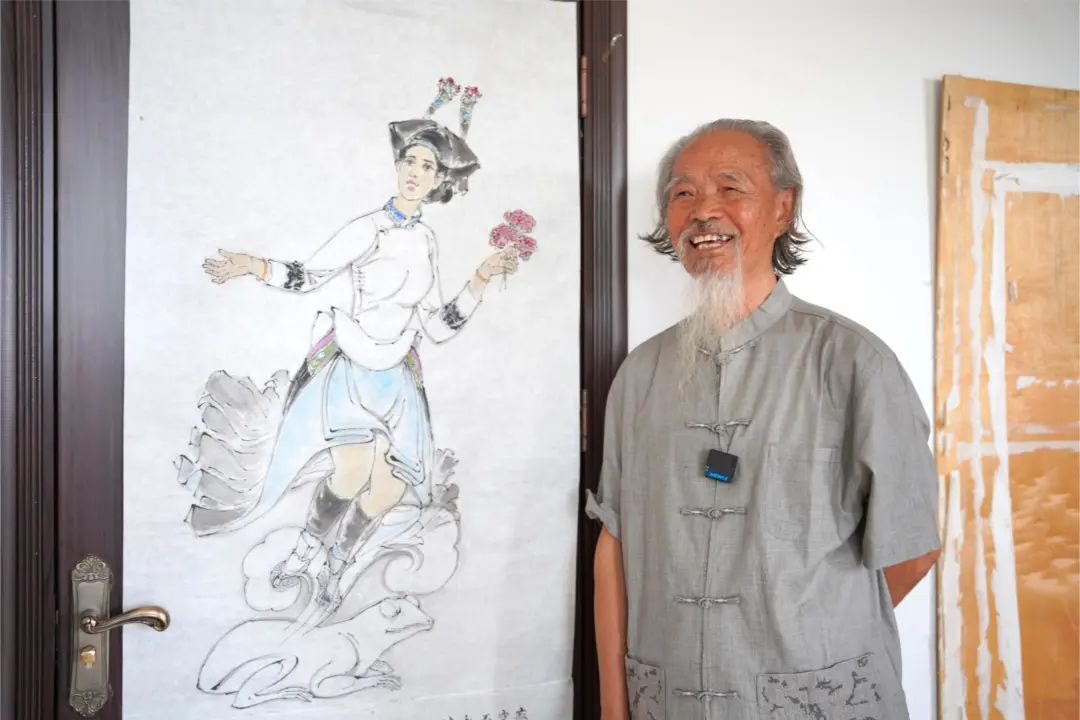

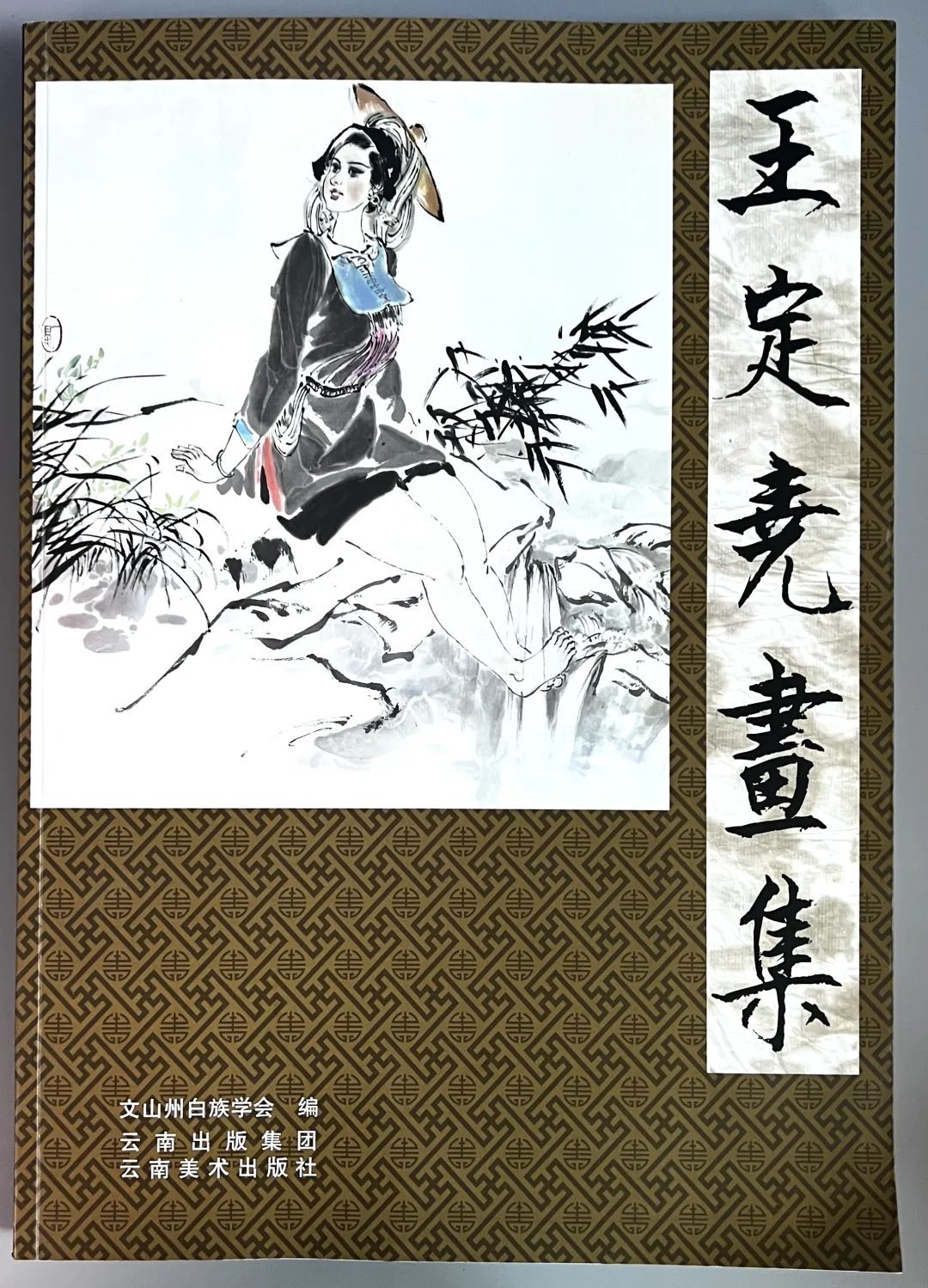

你见过什么样的文山?上一个文山故事,我们讲述了上世纪八十年代,文山城的地标建筑——三七姑娘诞生背后的故事。尘封了四十年的秘密公之于众,王定尧老人对大家的感谢之情终于为大众所知,铜片上的《七姑颂》让无数网友感动不已,而记者也得以知晓了这位86岁老人对边疆民族波澜壮阔的热爱……故事很长,请耐心看完。

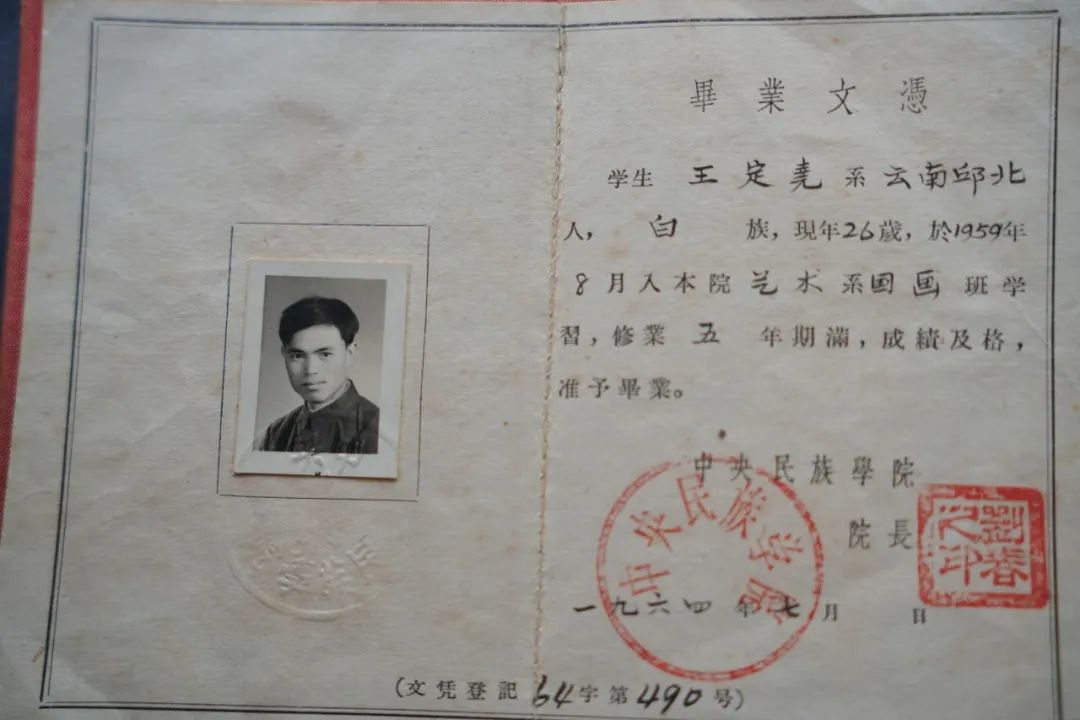

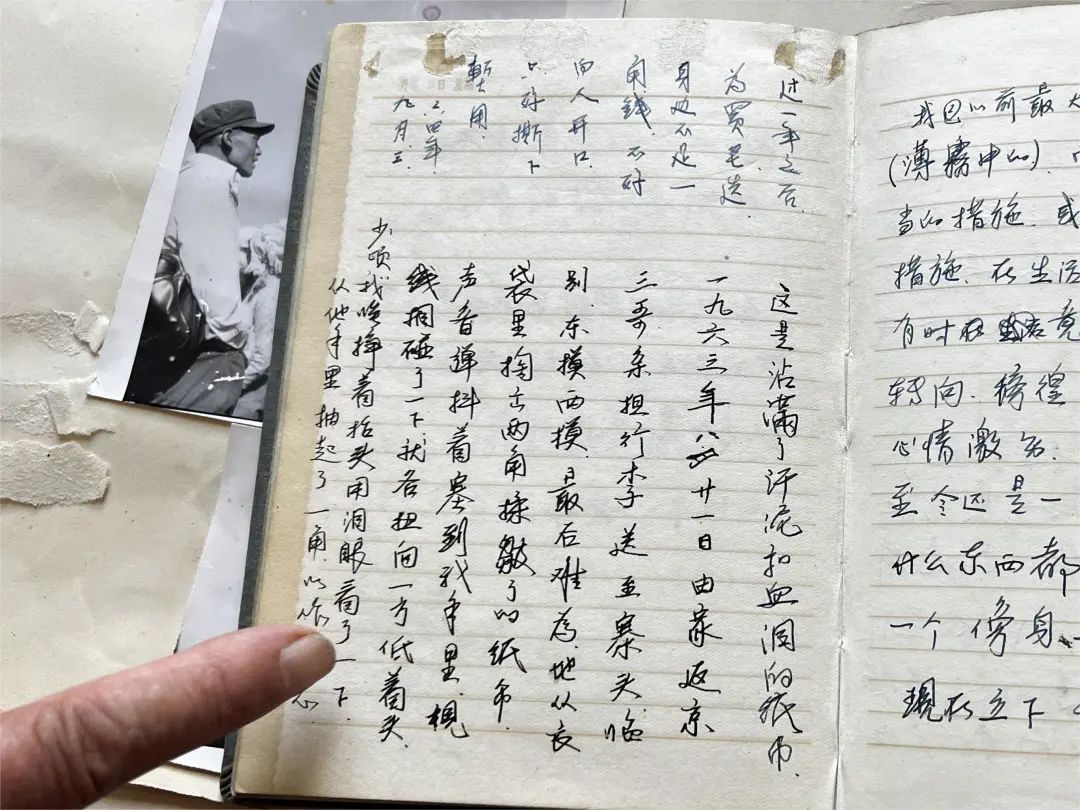

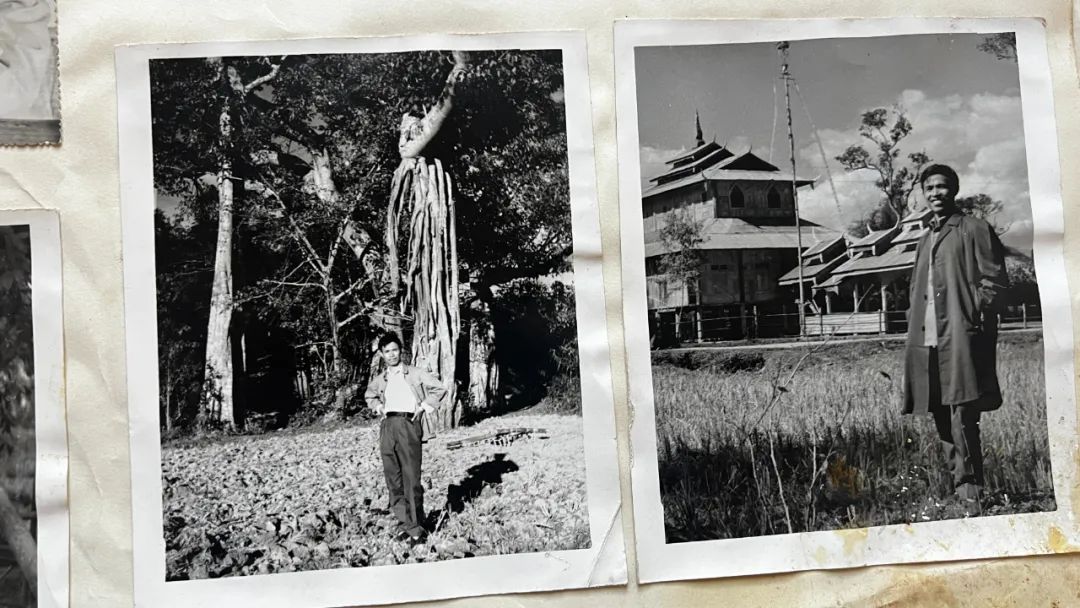

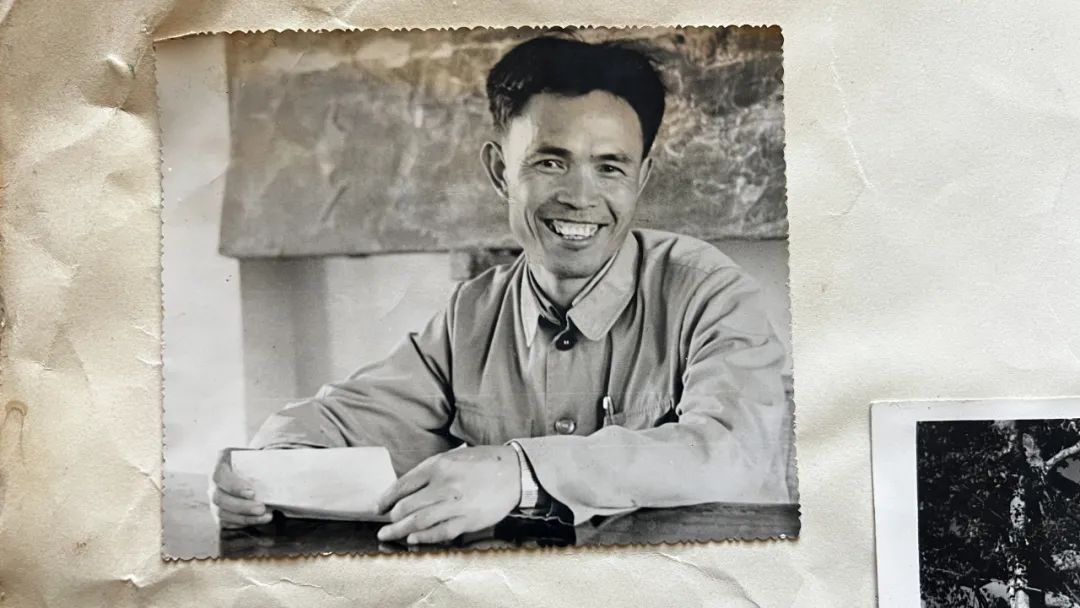

“是党和国家培养了我,到了学校,一切学费、吃住都是国家提供,学校还发了棉被,我有生以来,第一次穿上了棉衣、棉裤……”从贫寒的大山到首都北京,王定尧一去就是五年,从此山长水远,却牵挂如初……

“以前我的孩子以为我是学习不好才会回来,后来他们看到大学同学寄来的信才知道,其实我还是班长呢!”说到这里,王定尧大笑。

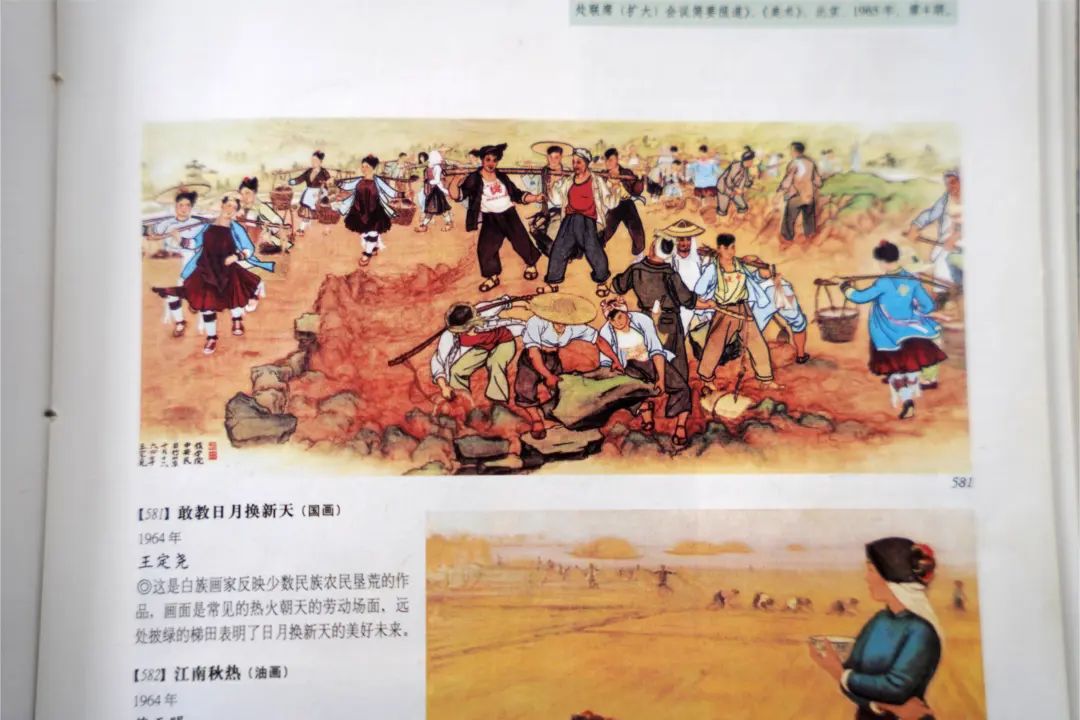

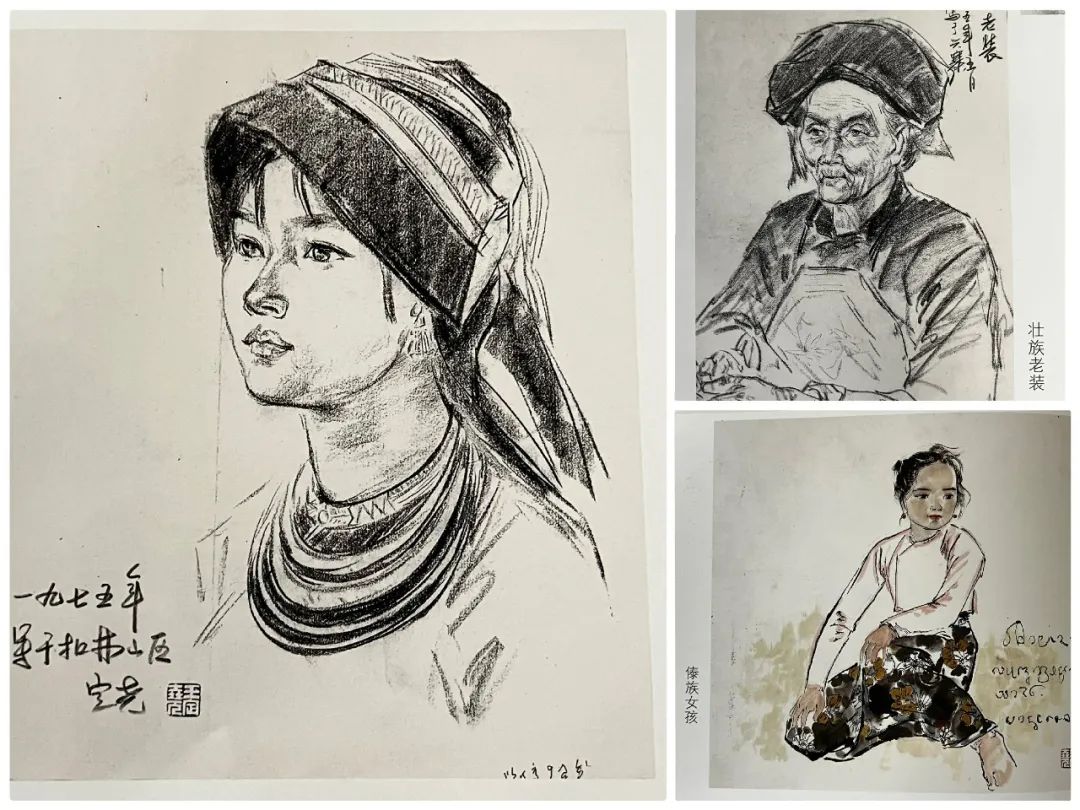

1974年,王定尧担任文山州群众艺术馆副馆长以及文山州美协主席。这一年,全国掀起了学习户县农民画的热潮,而他也在这一年和马关阿峨版画结下了近五十年的情缘……

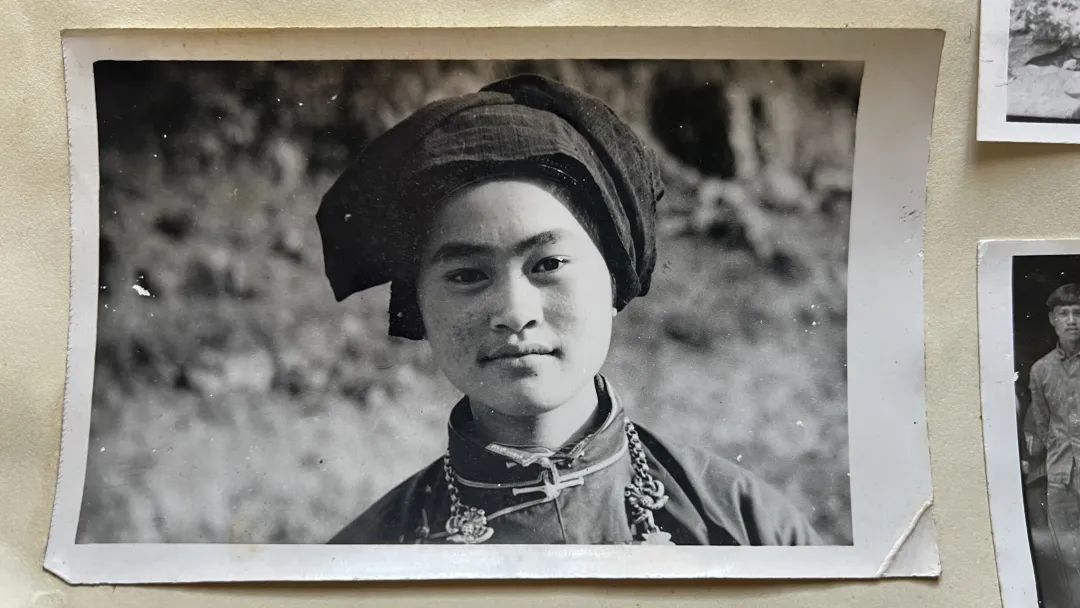

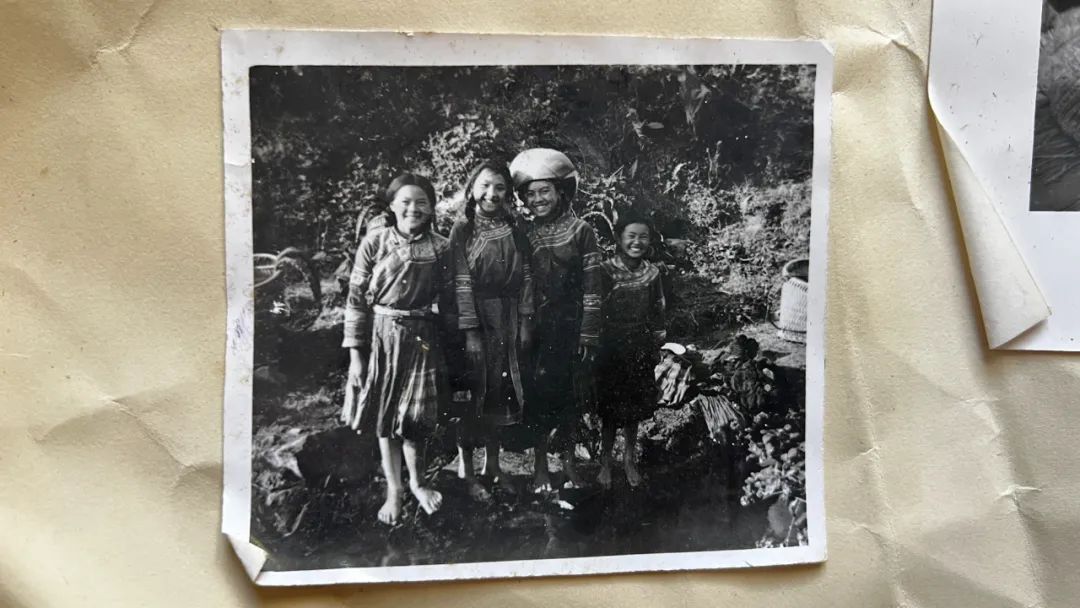

“我们想开展群众性的美术活动,丰富人民群众的生活,最后选定了马关县阿峨新寨。” 那时王定尧看到的阿峨新寨,不仅有秀丽风光,还有阿峨村民的心灵手巧和天生对美好艺术的追求。“在饭都吃不饱的年代,村长却说,只要来学画就给加工分……”

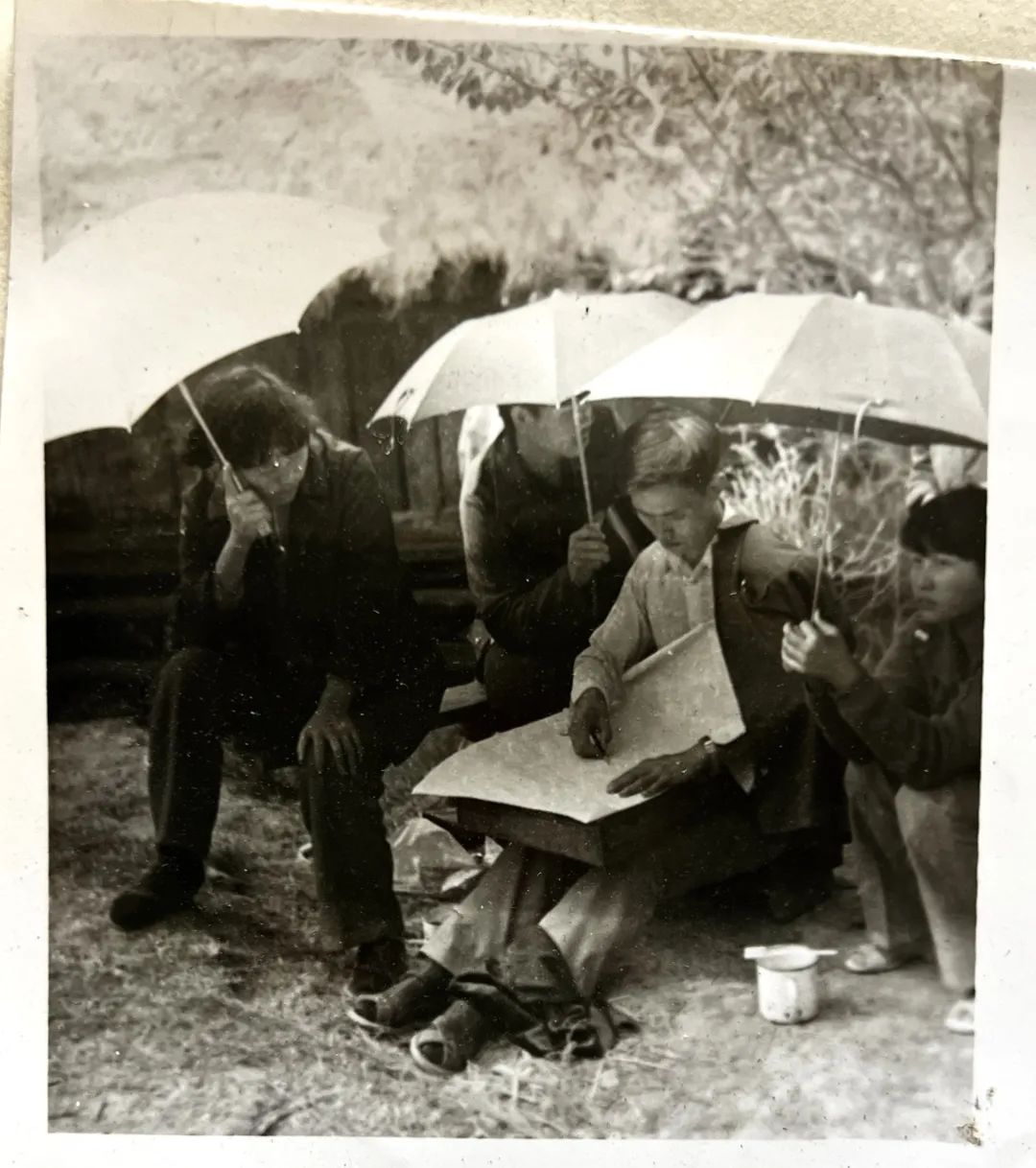

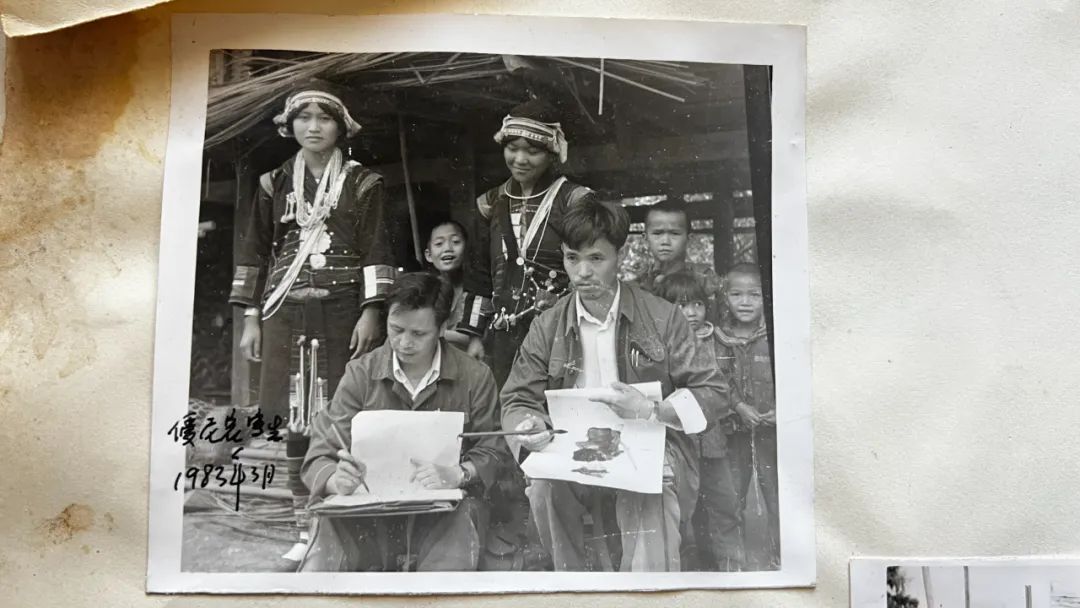

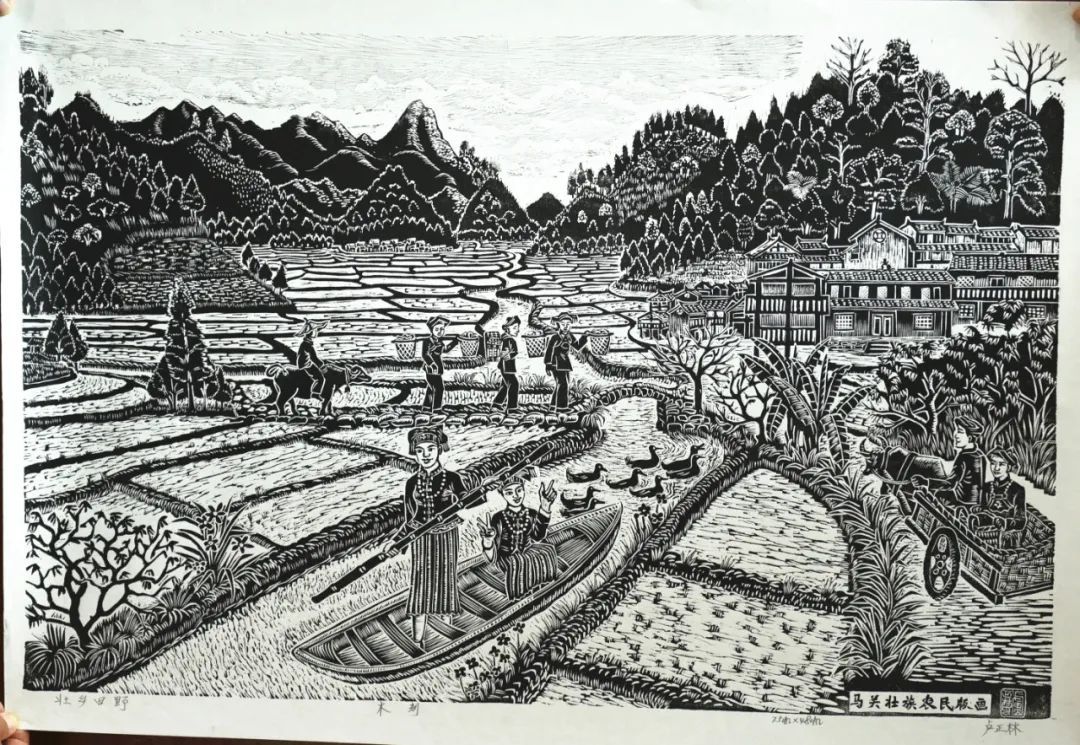

为了不耽误村民干农活,王定尧的美术课总是开在下雨天。“为了让他们更直观地感受线条和人物,我就自创了‘火柴棍教学法’。”当时条件艰苦,像样的画笔和画纸少之又少,王定尧萌生了教授版画的想法。“如果是就地取材,用木头雕刻作画,那想学画的人就不用愁颜料和画纸的事了,我决定试一试。”让王定尧始料未及的是,版画课一开,几乎全寨人都自发地成了他的学生。

“他们找来木版,又劈又刨制成画板,有的人甚至连家里的床板都搬过来了,连觉都不睡了,要拿来学画,这就是我们边疆人民啊……”说到这里,王老感慨万千。

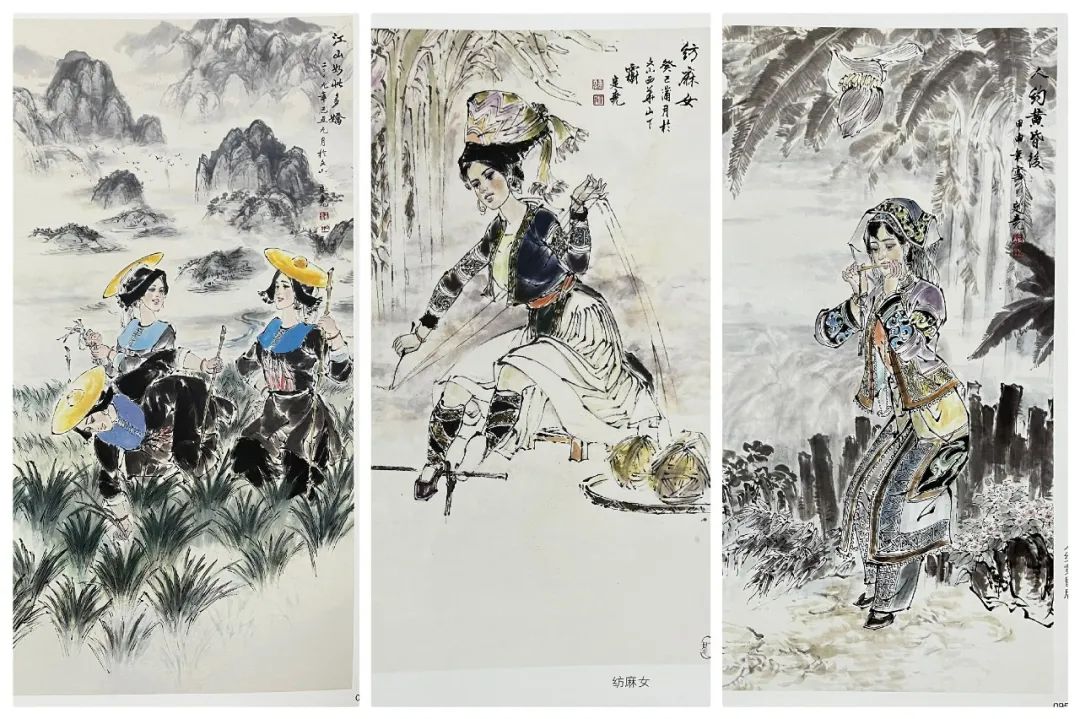

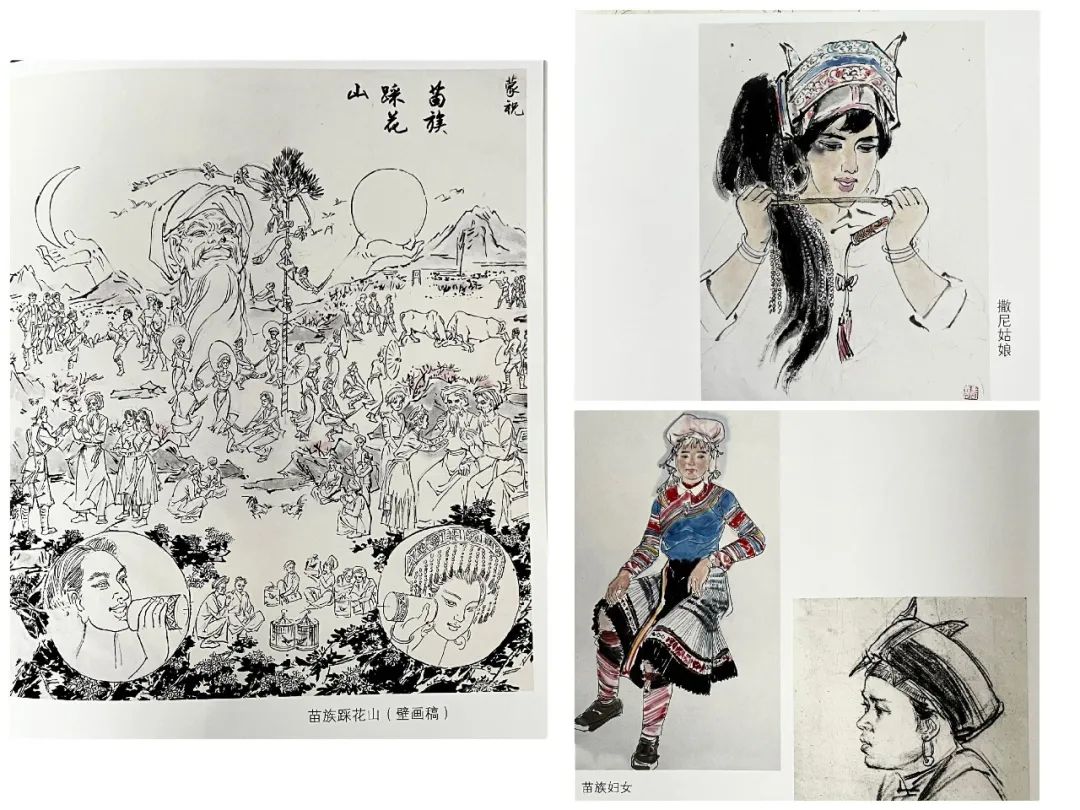

“他们的版画都是壮族同胞生活劳作的场景,粗犷的线条有一种稚拙美。”就这样,未经专业训练的农民,用并不流畅的线条,没有章法、没有拘束地,在木板上刻下了他们的喜怒哀乐,他们眼中的边地美好生活。

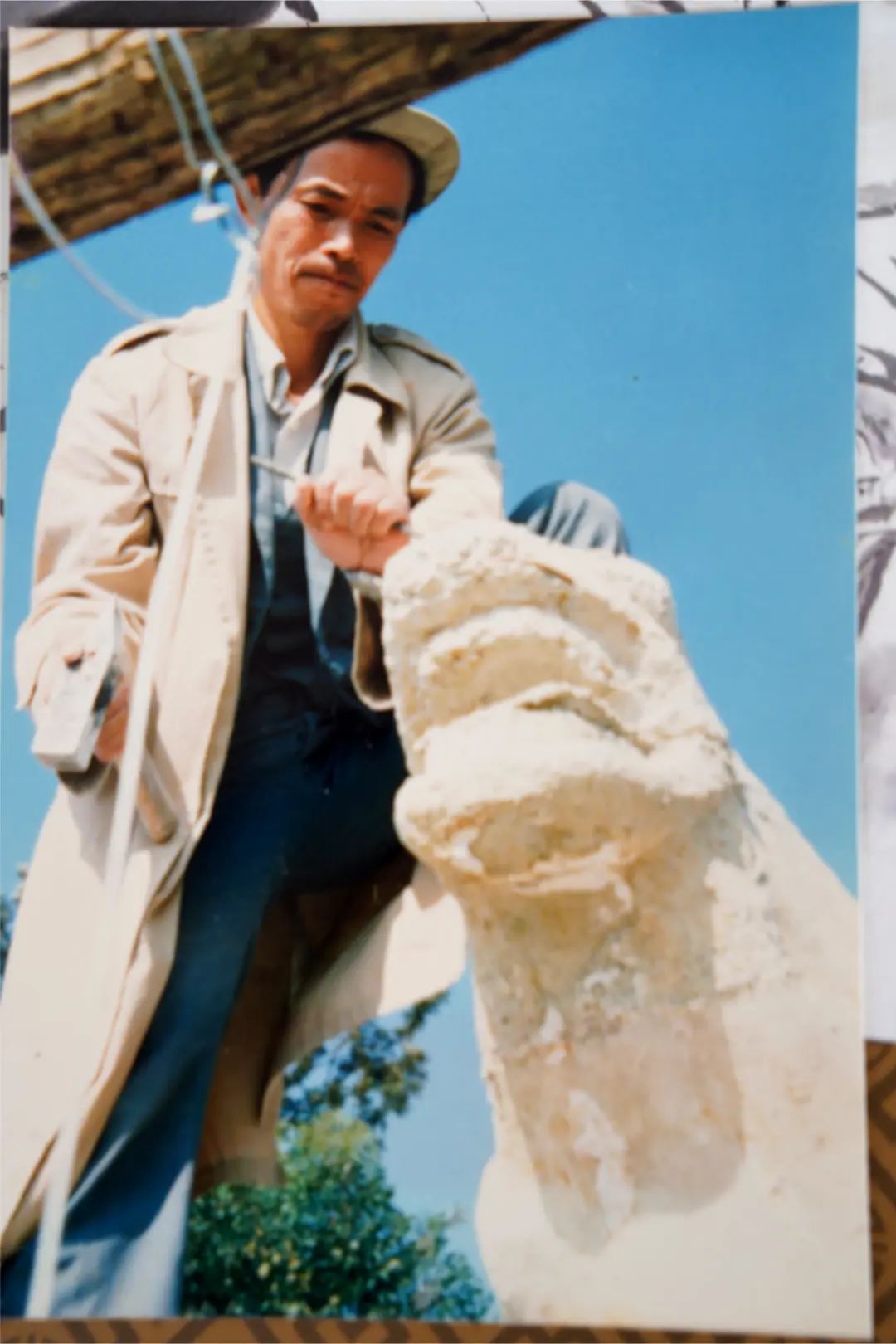

“四十多岁的时候,感觉做什么都有用不完的精力。”那时,他正在创作三七姑娘。从1983年着手设计到1984年顺利落成,三七姑娘雕塑的取材、设计、小样制作、方案实施……王定尧都亲力亲为。

当时要制作城市雕塑,面对专业雕塑人才的缺乏、有限的制作经费,王定尧搭建了“草台班子”从零开始,一点一点用泥巴雕塑做模型,再用造价最便宜、成本最低的水泥浇灌。“这样做成本低,是最省钱的方式,而且我们工作人员就是吃点工作餐,也花不了多少钱。”王老捋着胡子说道,眼里既自豪又感慨。

三七姑娘建成后,王老又陆续设计,并用同样的方法制作了位于马关县的白马雕塑、文山市头塘坝烈士陵园内名为《碧血边关》《光昭日月》的雕塑、富宁革命纪念馆内的红色革命主题雕塑以及位于富宁县田蓬镇的《边防卫士》雕塑。

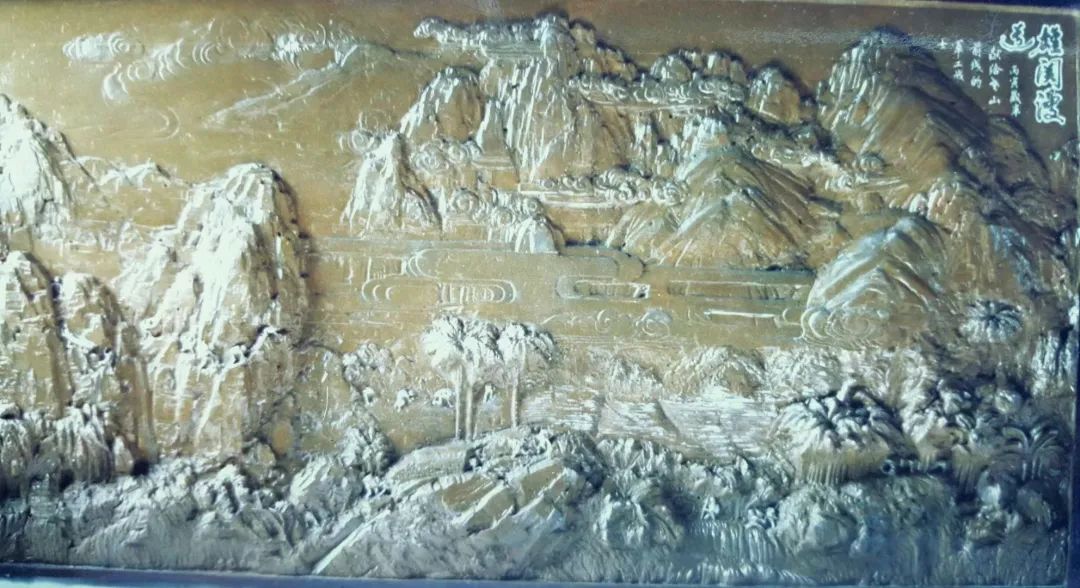

1986年,王定尧和一起制作三七姑娘的两位助手严彬、赵高德受老山轮战部队兰州军区47军的邀请和委托,设计制作了一座长2米,高1.5米的浮雕《雄关漫道》,再现了当时军工战士为保障前线军需物质的供给,在百米生死线、老虎口等险恶地带出生入死的英雄事迹。该雕塑后来被送到了中国人民革命军事博物馆展出并收藏。

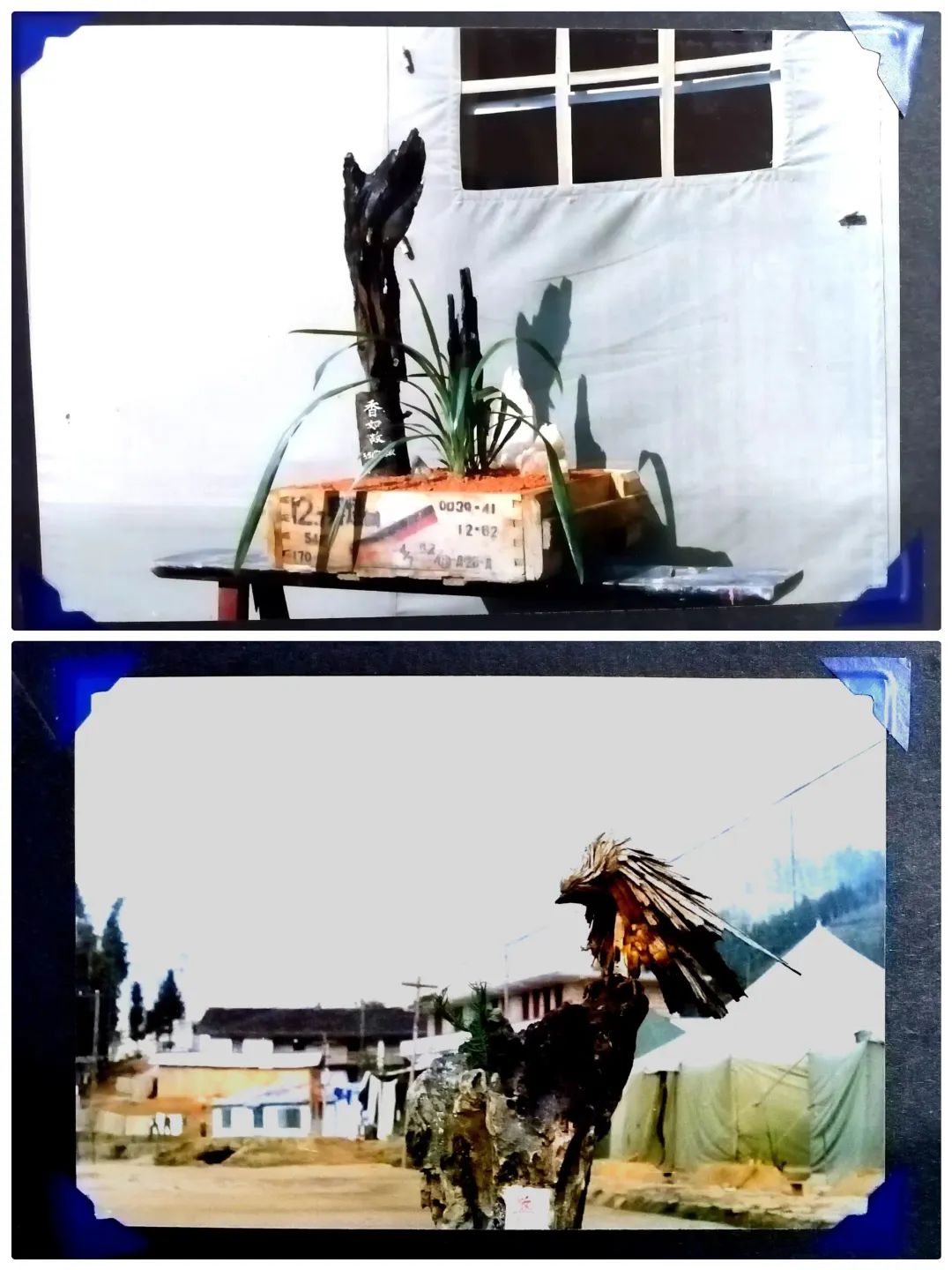

在部队制作浮雕期间,王老为战士们英勇无畏的精神深深感动,就地取材,用被炸倒的树木残桩制作了雕塑《战地兰花》和《雄鹰》送给部队。

白马雕塑至今仍伫立在马关县第一中学门口,它踏着祥云奔腾而来,作为地标建筑陪伴了一代又一代马关人民,也成为了一代又一代马关一中学生的青春记忆。这些雕塑有的像白马一样一直留存至今,也有的像三七姑娘一样虽然被拆除,但依然让大家念念不忘。

(记者:刘瑞 项兰星)

(编辑:周西杨 排版:王南 责编:吕静 终审:资云波)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业