返回顶部

返回顶部

登录文山州融媒体中心账号

登录文山州融媒体中心账号

云南文山:从历史回响到新时代足音

发布时间:2025-08-26 16:46:49

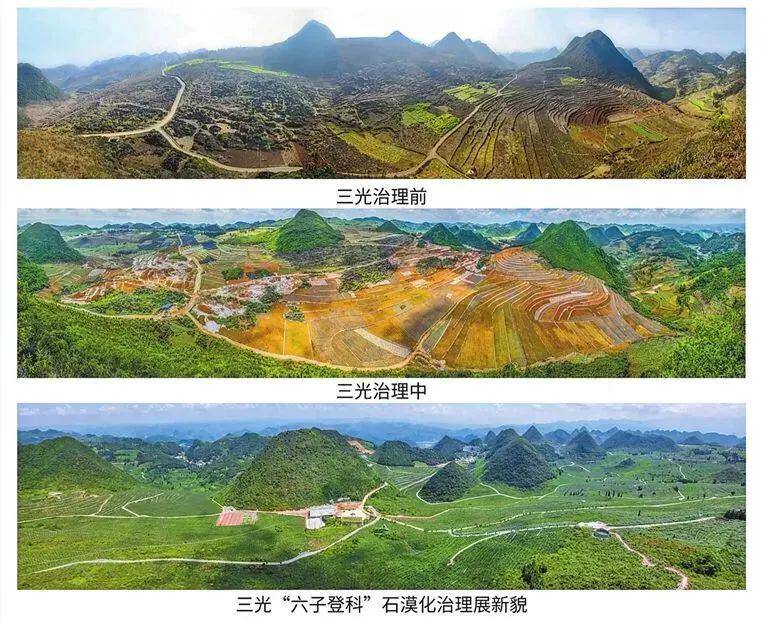

“自强、奋进的我们早已做好了准备。我们将在‘西畴精神’引领下创造新的辉煌……”文山州推出的“西畴精神”情景故事党课《石漠花开映初心》每次演出都能引起热烈反响。前来观看这部剧的市民纷纷表示,观看情景故事党课,让自己入情入境地感受到了“苦熬不如苦干,等不是办法、干才有希望”的“西畴精神”深刻内涵。这种创新的党课方式,对真正学懂弄通和弘扬“西畴精神”有很大帮助。

《石漠化开映初心》情景党课,讲述了从上世纪90年代至今,共产党员带领群众前赴后继,变石漠荒山为绿水青山、化绿水青山为金山银山、奏宿命悲歌为生命壮歌的感人故事,对“西畴精神”进行了全方位解读。

近年来,文山州注重发挥好革命遗址、纪念设施的教育功能,打造“基地+体验+故事+感悟”的方式,盘活红色资源、打造红色课堂、赓续红色文化,大力发扬红色传统、传承红色基因,引领各族群众感党恩、听党话、跟党走。

沿着台阶一路向上,走进富宁革命纪念馆,仿佛穿过时光隧道:或是一支锈迹斑斑的步枪,或是一件满是补丁的军服,或是一张革命先烈的照片,总能将人带回96年前,那个风云变幻的红色峥嵘岁月。

“1929年12月,邓小平、张云逸领导了百色起义,起义中创立了红七军,红七军北上后,中共右江特委和中国工农红军右江独立师(原红七军二十一师)党委根据上级党组织指示做出的决定,由黄松坚、黄举平、滕静夫等领导进入富宁县,并创建了以富宁县为中心的滇黔桂边区革命根据地,这块根据地成为云南省土地革命时期创建时间最早、坚持斗争时间最长、斗争范围最广的一块根据地。”解说员带着游客走过展厅,在每一段激昂澎湃又惊心动魄的“历史”前深情讲述,闻者无不面色庄重严肃。

“趁着暑假,我一定要带着孩子来,只有读懂党的红色历史,才会让孩子明白今天的幸福生活来之不易。”来自广西的游客李先生感慨道。

“每次重温这段历史,都能让我深刻感受到中国共产党革命路上的艰辛和伟大,也总能带给我无数的力量。”刚高三毕业的学生张丽说。

红色的历史总能积蓄起磅礴的力量,照亮前方的路。

富宁县作为云南第一块红色革命根据地,始终把保护和传承“红色文化”,作为探索文旅融合发展的重要路径。

“作为革命老区的儿女,我们始终把红色文化视为宝贵的财富。”在谷拉乡多贡村谷留哨所前一块“富宁县市革命根据地”的白墙前,谷留村小组群众自豪地说,虽然过去的谷拉乡是深藏在大山深处,历史皱褶里的“发展死角”,但是只要找准路子,就会变劣势为优势,迅速发展。目前,谷拉“红色文化+”精品旅游已具备一定的品牌知名度和旅客认可度。

近年来,富宁县充分依托革命老区资源优势,进一步挖掘革命老区红色“基因”,先后修复建起了归朝青年会址、谷拉革命纪念馆、谷拉甘屯红军洞、谷留碉堡、滇黔桂风云人物馆等一批革命教育、爱国主义教育基地等。同时,紧紧围绕乡村振兴战略,结合归朝—谷拉峡谷风光、木央—田蓬边境线等旅游资源,打造“红军驿站”“英雄崖”“红军洞”等一批红色旅游景点,县内“红色旅游长廊”逐步形成。

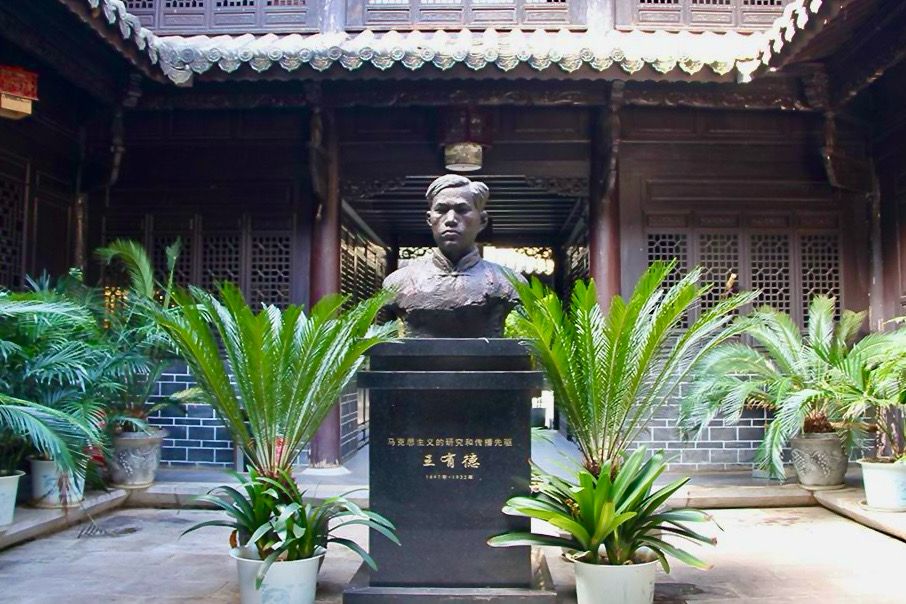

“吾党多英杰,云南有三王”。“三王”之一、我国早期马克思学说研究和传播先驱王有德从砚山县平远镇田心社区红果树居民小组走出,开启了为民族解放事业奋斗的光辉历程。

如今,走进红果树修缮一新的王有德故居,中式四合院青砖灰瓦幽谧宁静,青石板铺就的院心古朴典雅。展室里,“少年立志”“追寻真理”“参加工运”“投笔从戎”“碧血丹心”等8个板块带领参观者感受王有德将个人命运与民族前途紧密联系的一生。

“走进故居,看到那些简朴的旧物和王有德前辈留下的手稿,我深深感受到了革命先辈的艰辛与伟大。在那个动荡的年代,他本可以安心做学问,却选择了为国家和民族的解放而奋斗。‘读书不忘救国’这句话,让我明白了知识分子的责任与担当。”刚加入共青团的高一年级学生杜生凌峰动情说道,身处和平年代的我们,更应该珍惜当下,努力学习,积极进取。

从“革命热土”到“民族团结”金字招牌,平远片区是由红色精神映照的革命热土。砚山县以铸牢中华民族共同体意识为主线,充分发挥集教育、参观、学习为一体的“砚山县铸牢中华民族共同体意识主题教育基地”和王有德故居、“阿猛会址”爱国主义教育基地,教育引导各民族人心归聚、精神相依,推动各民族和睦相处、和谐发展。

从空中俯瞰平远镇新平“石榴红”广场,整个场地呈现出红彤彤的石榴轮廓。清晨或黄昏时分,广场上打篮球、跑步、散步、健身的人群越来越多;广场旁汇聚回、壮、彝等各色民族美食的夜市街,随着夜幕降临升腾起烟火气。“去年在广场举办‘红石榴杯’篮球赛时,全州的球队都来参加,1000多名群众观赛。”平远镇副镇长陈勇介绍,“石榴红”的内涵已经浸润到集镇建设、群众生活的角角落落。

现在的平远片区,每逢三月三、花山节、开斋节等民族节庆节日,各民族同胞共跳一支舞、共吃一桌饭已然成为一道风景,在你来我往、交流交融中,各民族群众构筑起了共有精神家园。

“面对恶劣的生存环境,西畴人民没有悲观、气馁,选择向大山进发、与石漠抗争。”在“西畴精神”展览馆,西畴县人民的一幅幅奋斗史从解说员孙守晶口中娓娓道来。

自担任解说工作以来,孙守晶已经无数次为来宾解说在党的领导下西畴人民守护绿水青山、决战决胜脱贫攻坚、建设美好家园的生动实践。她稍带激昂的语气,让大家感受到了她的骄傲。

是的,作为亲身经历了石漠荒山变绿水青山、绿水青山变金山银山、金山银山扮锦绣河山美丽蝶变的一份子,她有骄傲的理由。

在她的话语中,我们得知西畴人民用苦干鏖战石漠荒山、用实干打造绿水青山、用加油干创造金山银山、用创新干建设锦绣河山。

在展厅中看到:20世纪70、80年代西畴全县99.9%的面积是山区,石漠化面积高达75.4%的恶劣自然环境,以及“无地则造地、无水则治水、无路则开路”的精神;听到“西畴精神”在脱贫攻坚中不断被赋予新的时代内涵、“四轮驱动”建设农村公路,全省“六小创新”做法——“五分钱工程”“幸福超市”“扶贫车间”“防贫保险”等创新举措;了解到该县始终坚持以党建引领各项工作,探索出“十有十强”基层党组织规范化建设模式,以及“119”党风廉政建设派单模式,实现了党建越来越强……大家不禁感叹,纷纷表示:“西畴精神”充分体现了中华民族自强不息的民族精神,我们要深入学习西畴人民那种“不达目的誓不罢休”的攻坚意志,敢想敢干、攻坚克难,努力把人民对美好生活的向往一步一步变为现实。

(记者:苏宁)

(编辑:郭韦 美编:冯鹤 二审:刘虹 终审:徐昌建)

滇公网安备 53262102000180 号

滇公网安备 53262102000180 号

文山评议

文山评议  我为文山“十五五”规划建言献策

我为文山“十五五”规划建言献策  关爱企业 服务产业

关爱企业 服务产业